エネルギー、アジア連携の幻想?韓国の電力事情から(上)

提携するNPO国際環境経済研究所(IEEI)の掲載した論説の中から、主席研究員の竹内純子さんのコラムを掲載する。

(本文)

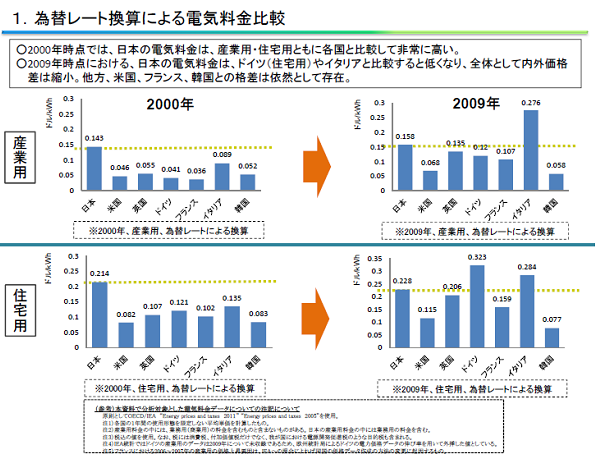

横ばいの続いた日本の電気料金

日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。

しかし、この10年、多くの諸外国では電力料金が上昇しているのに対し、日本は安定的に推移しており、その差は縮まっている。

出典:経済産業省資源エネルギー庁ホームページ

しかしお隣の韓国と比較すると、為替レート換算では日本が3倍程度、購買力平価換算では1.4倍程度となっている。この事実をもって、「韓国も資源がある訳ではないのに電気代が安い。日本の電力会社は地域独占にあぐらをかき、安い燃料を調達する努力を怠っているのではないか」、「韓国と送電線をつなぎ、電力の輸入をすれば良い」といった声を聞くことがある。

本当に韓国の電力会社は、その努力により安価な電力供給をなし得ているのか、また、韓国から送電線で電気を「輸入」するということは現実的な解であるのか、を考えてみたい。

韓国の電気料金が安い理由は補助金

冒頭紹介したエネ庁の資料には韓国の電力料金が安い理由が推測されている。

1.政策料金:韓国電力は政府出資比率51%の公社であり、電気料金が政策的料金と位置づけられているため、低く抑制されており、電気料金は原価の約9割しかカバーしていない。

- 韓国電力公社は、2008年から3年連続営業赤字を計上し、2008年には公的資金による補填( 6680億ウォン=467.6億円)も受けている。

- 政府保有分株式に対する配当は、一般の株主への配当より低く設定(無配の場合もある)されている場合がある。

※IEAの国別審査においては、韓国の電気料金水準が政策的に低く抑制されていることに対して、指摘および改善勧告が出されている。 - 電力料金は国民の生活に与える影響が非常に大きいので、諸外国、特にアジア諸国では政策的に電気料金が抑制されている場合が多い。

その場合に、原価をカバーするためには政府が資金投入せざるを得ないため、税金か電気代かの違いはあれど、結局国民が負担していることには変わりない。ベトナムなどにおいては、電気料金が低く抑えられ過ぎているため、電力設備に対する適切な投資が行われず、国の電源計画が予定通り進まない事態にもつながっている。

2.電源構成:韓国の主力電源は発電単価の安い石炭火力発電および原子力発電であり、かつ、原子力発電の設備利用率が90%台と高いこと。ちなみに、我が国のそれは60%台(震災以前)。

韓国の電源の43%は、温室効果ガスの排出が多い石炭である。しかし、韓国は地球温暖化防止に向けた国際的な枠組みである京都議定書上は「途上国」とされており、何らの温室効果ガス削減義務を負っていない。それに対して、日本は1990年比でマイナス6%の温室効果ガス削減義務を負うため、この国際公約の遵守を考えると、いくら韓国と比較して効率が良いと言われる日本の火力発電の技術をもってしても同じような電源構成はとり得ないだろう。

また、日本の原子力発電所は13カ月に一度の法定点検が義務づけられており、トラブルや不祥事による停止がなくとも稼働率向上には限界がある。なお、韓国は米国などと同様、法定点検という概念は無く、設備備品等の交換などのタイミングから事業者自らが判断して点検を行うこととなっており、連続運転期間は18ヶ月が一般的である。

3.負荷率:負荷率の高い産業用需要が全需要の半分を占めていること(我が国は1/3程度)や、デマントドサイドマネジメントの促進などにより、負荷率が70%台後半と高く、効率的な電源運用が可能となっていること。我が国は60%台。

- 負荷率:ある期間中の負荷の平均需要電力と最大需要電力の割合。負荷率が高いほど、設備が有効利用されているということになる。

- デマントドサイドマネジメント:需要家の行動変化や省エネ機器の導入等を促すことでエネルキギー利用の効率化を図る一連の取組を指す。

負荷率の違いは、韓国が日本よりもさらに「モノづくり立国」となったことを示している。しかし資源エネルギー庁がこの資料で分析する通り、デマンドサイドマネジメントの導入により負荷率の改善に成功しているとすれば、我が国が学び改善する余地はある。

しかしながら、韓国語で言う「需要管理」は、「需給ひっ迫が予想される場合、事前に実施を予告して一定水準以上の電力使用を減らしてもらう代わりに支援金を支給する制度」、すなわち、日本における随時調整契約に近いものだと思われる。韓国においてデマンドサイドマネジメントが日本よりも進んでいるとは筆者には思えない)

4.その他:2011年7月まで燃料費調整制度が導入されていなかったため、燃料価格の高騰を価格に反映しづらい仕組みとなっていた。(2011年7月より燃料費調整制度を導入)

燃料費調整制度は、燃料価格を柔軟に電力料金に反映させることで、電力会社に“適切な”原価回収をさせるものである。ここ数年の燃料価格上昇を料金に適切に反映させることができなかったこともあって、韓国電力は赤字続きとなり、1に指摘した通り政府から公的資金による補填を受ける事態につながったものと思われる。

こうして見ると、電力料金という極めて政策的配慮によって決定される事柄を諸外国と比較することの難しさがわかる。政府からの公的資金が補填されていれば、それは国民が負担する「目に見えない電気料金」であるからだ。隣の芝生は青く見えるが、それにはからくりがある。次回、韓国からの電力の「輸入」および東アジアの送電線連系が本当に現実的な解であるのかを検証する。

参考資料

経済産業省資源エネルギー庁:

韓国energy&environment news :

(2012年9月24日掲載)

関連記事

-

後半では核燃料サイクルの問題を取り上げます。まず核燃料サイクルを簡単に説明しましょう。核燃料の95%は再利用できるので、それを使う構想です。また使用済み核燃料の中には1-2%、核物質のプルトニウムが発生します。

-

奈良林教授が、専門家向けにまとめた報告。

-

米国の第47代大統領就任式は、予想される厳しい寒さのため40年ぶりに屋内で行われる模様。その40年前とはあの第40代ロナルド・レーガン大統領の就任式だった。 中曽根康弘首相(当時)は1983年1月に初訪米し、レーガン大統

-

新しいエネルギー基本計画が決まり、まもなく閣議決定される。「再生可能エネルギーを主力電源にする」といいながら再エネ22~24%、原子力20~22%という今のエネルギーミックスを維持したことに批判が集まっているが、問題はそ

-

11月の12日と13日、チェコの首都プラハで、国際気候情報グループ(CLINTEL)主催の気候に関する国際会議が、”Climate change, facts and myths in the light of scie

-

進次郎米(備蓄米)がようやく出回り始めたようである。 しかし、これは焼け石に水。進次郎米は大人気で、売り切れ続出だが長期的な米価の引き下げにはなんの役にも立たない。JA全農を敵視するような風潮にあるが、それに基づく改革は

-

やや古くなったが、2008年に刊行された『地球と一緒に頭を冷やせ! ~ 温暖化問題を問いなおす』(ビョルン・ロンボルグ著 ソフトバンククリエイティブ)という本から、温暖化問題を考えたい。日本語訳は意図的に文章を口語に崩しているようで読みづらい面がある。しかし本の内容はとても興味深く、今日的意味を持つものだ。

-

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間