放射性廃棄物についての学術会議報告への疑問

9月11日に日本学術会議が原子力委員会の審議依頼に応じて発表した「高レベル放射性廃棄物の処分について」という報告書は「政府の進めている地層処分に科学者が待ったをかけた」と話題になったが、その内容には疑問が多い。

この報告書の結論は、次の通りである。

- 高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策の抜本的見直し

- 科学・技術的能力の限界の認識と科学的自律性の確保

- 暫定保管および総量管理を柱とした政策枠組みの再構築

- 負担の公平性に対する説得力ある政策決定手続きの必要性

- 討論の場の設置による多段階合意形成の手続きの必要性

- 問題解決には長期的な粘り強い取組みが必要であることへの認識

たしかに現在の政府の方針を正面から批判する内容になっているが、本文を読んでみると、大部分が「合意形成」についての社会学的な議論に費やされて科学的な議論が少なく、経済学的な費用対効果の分析が欠けている。ここでは経済学の観点から、この報告書を簡単に検討してみよう。

なぜ「千年・万年の安全性」が必要なのか

報告書は、まず「合意形成がなぜ困難なのかを分析し、その上で合意形成への道を探る」と書いて、その原因の「社会科学的な分析」を行なっているが、その分析の前提となる科学的事実が十分検証されていない。それは高レベル廃棄物は他の廃棄物と比べて危険なのかということである。

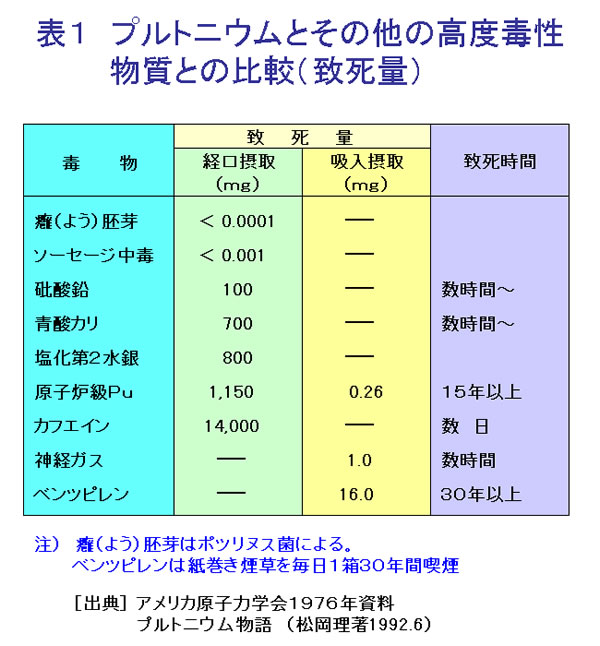

放射性廃棄物のリスクは、それが地下水に混入して人々が摂取することによる経口毒性であり、この点では他の有毒物質と違いはない。使用ずみ核燃料の中でもっとも危険とされるプルトニウムの経口毒性は、ATOMICA よれば、次の表1の通りである。プルトニウム(原子炉級Pu)の致死量は1150mgで、毒性は砒素の1割弱、青酸カリや水銀の2/3程度である。

こうした化学物質はプルトニウムより毒性が強いが、通常の産業廃棄物として処分されている。たとえば水銀は、環境省の資料によれば、2005年には焼却によって約22〜31tも大気中に放出されている。これは38000人分の致死量である。こうした物質は自然分解しないので、その毒性は永遠に続く。

学術会議は高レベル核廃棄物には「千年・万年という桁外れの超長期間にわたり、汚染の発生可能性問題に対処しなければならないという困難を抱えている」というが、永遠にリスクの続く水銀や砒素についてはどう評価しているのか、この報告書には書かれていない。プルトニウムより毒性の強い水銀が大量に大気中に放出されているのに、なぜ核廃棄物だけが千年・万年の安全性を要求されるのだろうか。

海洋投棄と海外投棄

次の疑問は、この報告書が地層処分以外の選択肢を検討していないことである。もちろん政治的には不可能な方法もあるが、「科学的に検討する」というなら、政治的に不可能な方法も検討すべきだろう。これについて専門家が「もっとも安全で低コストの処理方法」としているのは、海洋投棄である。

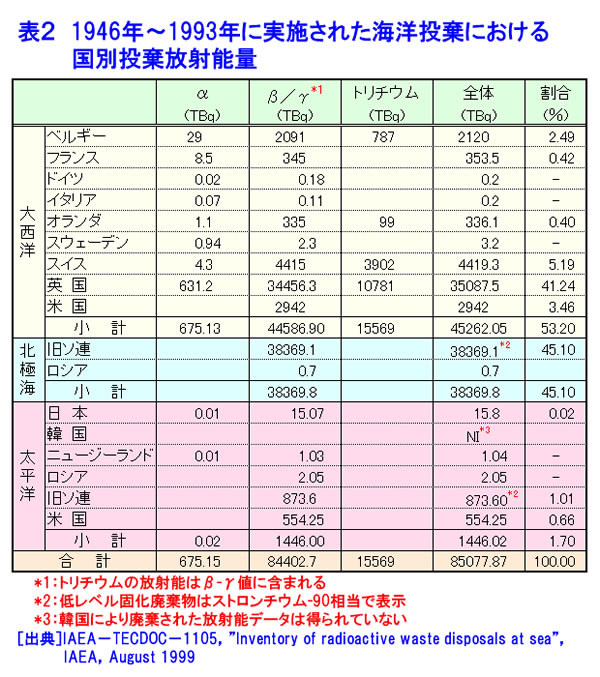

これは現在ではロンドン条約で禁じられているが、低レベル放射性廃棄物の海洋投棄は英米が1940年代から行なっており、1967年からはドイツ、フランスなど8ヶ国が協力して欧州原子力機関で海洋投棄を行なうようになった。日本も1955年から1969年まで海洋投棄を行なっていた。次の表2のようにその総量は約85000TBqと、福島第一原発事故で放出された汚染水の放射能0.15TBqの50万倍以上である。

しかし1975年にロンドン条約で核廃棄物の海洋投棄が規制され、1993年には放射性廃棄物の海洋投棄の全面禁止が決まった。これには科学的根拠がないとして日本政府は反対したが、環境保護団体の圧力に押し切られたのだ。ロンドン条約は、半年前に通告すれば一方的に脱退できる。もちろん政治的には困難だが、科学的には可能である。

もう一つは海外投棄である。これについてはロシア政府やオーストラリア政府が受け入れを表明しているので、日本政府の意思さえ明確なら解決可能である。地球上には、人類の立ち入ったことのない土地はいくらもである。六ヶ所村の容量はあと30年分あるので、最終処分が必要になるまでに解決策が見出せる可能性は高い。

学術会議がこうした合理的な処分方法を検討しないで、国内の地層処分だけを検討して「合意形成」を論じているのは不可解である。科学的な可能性と政治的な実現性を混同したら、袋小路に入るのは当然だ。合意形成は政治の考えることであり、学術会議はその科学的な素材提供に徹するべきである。

「暫定保管」より地層処分のほうが安全だ

学術会議は「地層処分には、地層の変動やガラス固化体の劣化など、千年・万年単位にわたる不確定なリスクが存在するため、踏み切るには課題が多い。このリスクを避けるには、比較的長期にわたる暫定保管という処分法が有力な選択肢となると考えられる」というが、これは以上の間違った道を通った末の間違った結論である。

使用ずみ核燃料は、地上に暫定保管するよりガラス固化して地層処分したほうが明らかに安全である。学術会議は「モラトリアムが必要だ」というが、これは地層処分が不可能だという誤った前提によるものだ。彼らは「暫定保管は中間貯蔵とは違う」というが、中間貯蔵を暫定保管と言い換えても、何の解決にもならない。

水銀や砒素などと同様の安全基準を適用すれば、放射性物質の地層処分も容易である。水銀についても地層処分が検討されているが、地下数mに保管するだけで、「千年・万年後のリスク」は考えていない。それが不十分だというなら、すべての重金属についての安全対策を考え直すべきで、数十tも大気中に排出されている有害物質を放置して核廃棄物だけを厳重に管理してもリスクは減らない。

学術会議のいう総量管理もナンセンスである。これは現在の使用ずみ核燃料プールの容量から逆算して原発の運転を管理すべきという議論だが、前述のように核廃棄物の処理容量は定数ではなく変数であり、現在の容量を絶対の前提とすべきではない。

特に六ヶ所村の再処理工場の敷地は250km2もあり、地元さえ了解すれば中間貯蔵も最終処分もすべて収容できる。これについては青森県が承認していない。使用ずみ核燃料プールの容量はあと6年分あるので、その間に青森県の了解が取れればよい。学術会議はこうした具体的な地元の状況も調査しないで、「受益圏と受苦圏」などという無意味な社会学理論を振り回している。

むすび

この報告書は以上のように基本的な事実を無視し、科学の問題と政治の問題を混同し、事実誤認が多い。日本の科学者を代表する学術会議が1年もかけて作成したとは信じられないお粗末なものだ。こういうことになった原因は、昨年の福島第一原発事故で「原子力=悪」という固定観念を刷り込まれた文科系の研究者が委員長になり、「原子力村」を排除したためだろう。

日本の原子力の専門家は多かれ少なかれ原子力産業に関与しており、それを排除するとこういう常識はずれの報告書ができてしまう。同じように原子力村を排除した原子力規制委員会も、スタート早々から被害想定の風向を間違えるなど、初歩的なミスをしている。もちろん中立的な立場でリスク評価することは重要だが、専門知識のない人が正義を振りかざすのは有害である。

(2012年11月5日掲載)

関連記事

-

地球温暖化問題、その裏にあるエネルギー問題についての執筆活動によって、私は歴史書、そして絵画を新しい視点で見るようになった。「その時に気温と天候はどうだったのか」ということを考えるのだ。

-

政府はプラスチックごみの分別を強化するよう法改正する方針だ、と日本経済新聞が報じている。ごみの分別は自治体ごとに違い、多いところでは10種類以上に分別しているが、これを「プラスチック資源」として一括回収する方針だ。分別回

-

河野太郎氏の出馬会見はまるで中身がなかったが、きょうのテレビ番組で彼は「巨額の費用がかかる核燃料サイクル政策はきちんと止めるべきだ」と指摘し、「そろそろ核のゴミをどうするか、テーブルに載せて議論しなければいけない」と強調

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

-

東芝の損失は2月14日に正式に発表されるが、日経新聞などのメディアは「最大7000億円」と報じている。その原因は、東芝の子会社ウェスティングハウスが原発建設会社S&Wを買収したことだというが、当初「のれん代(買収

-

はじめに述べたようにいま、ポスト京都議定書の地球温暖化対策についての国際協議が迷走している。その中で日本の国内世論は京都議定書の制定に積極的に関わった日本の責任として、何としてでも、今後のCO2 排出枠組み国際協議の場で積極的な役割を果たすべきだと訴える。

-

ガソリン価格が1リットル170円を上回り、政府は価格をおさえるために石油元売りに補助金を出すことを決めました。他方で政府は、脱炭素化で化石燃料の消費を減らす方針です。これはいったいどうなってるんでしょうか。 レギュラーガ

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間