米国シェールガス革命は好機か、危機か

(IEEI版)

好機を生み出した安い米国産ガス

米国シェールガス革命に対する欧州と日本の反応の違いが興味深い。

日本では、米国シェールガス革命によって日本が安価に安定的に燃料を調達できるようになるか否かに人々の関心が集中している。原子力発電所の停止に伴い急増した燃料費負担に苦しむ電力会社が行った値上げ申請に対し、電気料金審査専門委員会では、将来米国から安いシェールガスが調達できることを前提に値上げ幅の抑制を図られたが、事ほど左様に米国のシェールガス革命に期待する向きは大きい。

本年5月17日には、米国エネルギー省(DOE)が、大阪ガス・中部電力が参画するプロジェクトに対する輸出許可を承認し、2017年以降両社合計で年間440万トンのLNGが輸入できる見込みとなるなど、今後輸入量がどれほど拡大できるかは別として、道が開かれたことは確かである。また、米国内で安価な天然ガスが普及したことによって石炭に余剰が生じ、欧州同様に日本の電力会社も安価な米国産石炭の調達を増やしており、シェールガス革命の”恩恵”は既に日本にもたらされているとも言える。シェールガス革命は「好機」であることも事実だ。

欧州で広がるエネルギーによる競争力低下懸念

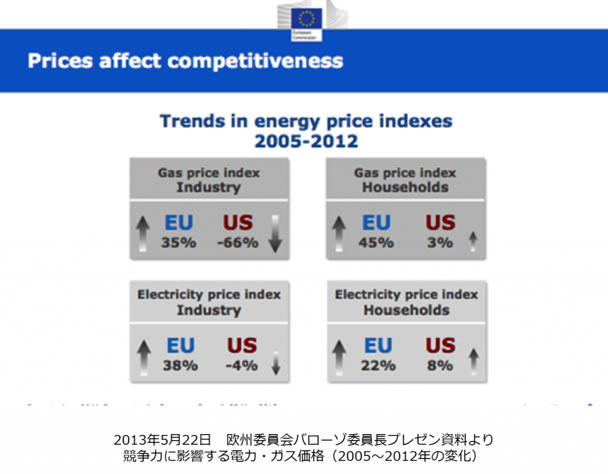

しかし欧州の受け止めは日本と全く異なっている。欧州にも米国産の石炭が安価で流入するなどの恩恵も認められるが、多くは米国シェールガス革命を「危機」として捉えているのだ。本年5月、European Council(欧州評議会)はエネルギー価格を議題に取り上げ、バローゾ欧州委員会委員長が「Energy Priorities for Europe」(欧州のエネルギー問題)と題してプレゼンテーションを行った。そこには、安価なエネルギーを手にした米国産業界に対し、今後EUの産業界が競争力を維持できるのか、強い危機感が示されている。

エネルギー多消費産業はもちろん、化学メーカーにとっては天然ガス、特にメタンに次いで多く含まれるエタンは原材料でもあるので、二重のハンディを背負ったことになる。昨年12月17日のFinancial Times(「US shale gas sparks a chemical revolution」(シェールガス革命が化学産業の革命をもたらす)(記事有料))では、シェールガス革命に起因する石油・ガスビジネスの変革に伴い、米国化学業界が並外れた競争力を持ったこと、ほんの3年前に長い不況のトンネルの中にいて、中東での生産比率引き上げを考えていたダウ・ケミカルなどにとって状況が一変したことが紹介されている。

記事におけるACC(American Chemistry Counsil)チーフエコノミストの「米国は今、まさに化学工業に最適の地である」という言葉が象徴的だ。米ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州に本社を置くBayer(バイエル社)がエタン生産を目的に米国のAither Chemicalsと合意するなど、海外移転の動きが、静かに、しかし確実に進んでいることが報じられている。

ドイツの「エネルギー革命」への懸念

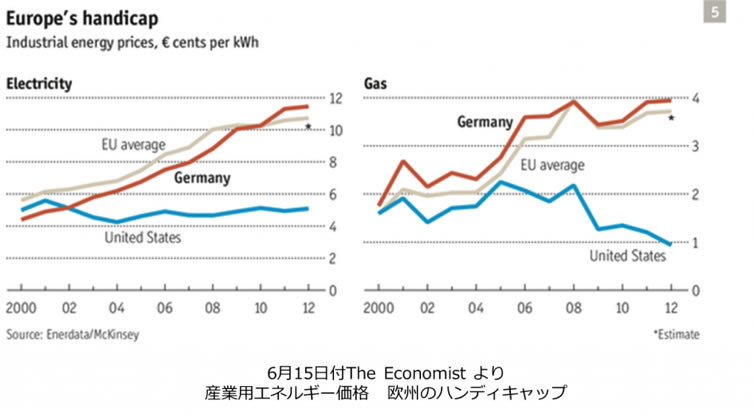

本年6月15日付けのThe Economist(「Tilting at windmills」(風力発電の衰退))

では、EU随一のモノづくり立国であるドイツが進めるエネルギー革命(Energiewende)が多くの問題に直面しており、「ビジネスマンは、エネルギー革命はドイツ産業界を死に至らしめるであろうと言い、エネルギーの専門家は停電を懸念し、有権者は高騰し続ける電気料金に怒り狂っている」と書いている。

刺激的な表現は、ライバル米国がシェールガスという武器を手に入れたにも関わらず、エネルギーコストの高騰を招く政策を続けるドイツに対して、欧州全体が抱く危機感をストレートに伝えるものであろう。

実はドイツの電力料金高騰は国際エネルギー機関(IEA)も指摘するところであった。(国際エネルギー機関(IEA)プレスリリース5月24日「IEA says further action is needed if Germany’s Energiewende is to maintain a balance between sustainability, affordability and competitiveness」(IEAは「ドイツのエネルギー革命を維持するには、持続可能性、コスト許容性、競争のバランスが必要」と勧告)ドイツのエネルギー政策のレビューにおいて、野心的な再生可能エネルギーの導入目標、エネルギー消費の削減を目指す政策を評価する一方で、ドイツの電気料金は欧州一高い水準となっており警告を発する段階にあるとされた。

エネルギー革命(Energiewende)の描く理想は良いが、持続可能性と経済性(低廉な電気料金)と競争力とのバランスをとりながら進める必要があるとして、再エネの導入促進にあたっては市場原理に基づく費用対効果の高い政策に改めること、エネルギー革命にかかるコストは最小化され、負担は公平に配分されるべきであることなど具体的に指摘されている。経済的にも地理的にも欧州の中心であるドイツのエネルギーコストの問題はドイツ一国の問題ではないのだ。

余談ではあるが、エネルギーコストの問題に加えて欧州産業界に衝撃を与えたのが、7月30日にオバマ大統領が発表した法人税の引き下げだ。連邦法人税を最高税率を35%から28%へ引き下げ、さらに製造業は25%に抑えて優遇するという。財政再建を図るには、雇用創出効果が大きく、付加価値が高い製造業を立て直すことがまず第一だ。

欧州のエネルギー政策の転換

危機を自覚した欧州はエネルギーコスト抑制に向けて動き始めた。冒頭ご紹介した欧州委員会バローゾ委員長のプレゼンテーションでは、エネルギー効率の向上や単一エネルギー市場の形成、効率的なインフラの構築等によりエネルギー価格高騰の抑制を図る考えが示された。また、ドイツの再生可能エネルギー助成金が電力価格高騰の一因であるとして、欧州委員会が制度見直しの勧告をする可能性も指摘されている。

翻って見るに、日本では、自国の製造業が国際競争に晒されていることへの認識からして非常に薄いのではないか。円安によって息を吹き返しつつある日本の産業界はこれから、原子力発電所の停止によって高騰するエネルギーコストという負担と向きあわねばならない。

例えば、建設機械・重機械メーカーのコマツは、売上高の8割が海外であるものの、海外での生産比率は5割に抑え(2012年時点)、日本に踏みとどまっている。しかし上昇するエネルギーコスト、下がらない法人税にいつまで耐えられるのか。EUの危機感に学ばなければ、日本の製造業に徒手空拳での戦いを強いることになる。

(2013年9月24日掲載)

関連記事

-

現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。 企業の

-

今年の7~8月、東京電力管内の予備率が3%ぎりぎりになる見通しで、政府は節電要請を出した。日本の発電設備は減り続けており、停電はこれから日常的になる。年配の人なら、停電になってロウソクで暮らした記憶があるだろう。あの昭和

-

-

最近、私の周辺で「国連の幹部の発言」が話題となりました。 NEW – UN Secretary for Global Comms says they "own the science" o

-

ドバイではCOP28が開かれているが、そこでは脱炭素化の費用対効果は討議されていない。これは恐るべきことだ。 あなたの会社が100億円の投資をするとき、そのリターンが100億円より大きいことは最小限度の条件だが、世界各国

-

6月9日(正確には6〜9日)、EUの5年に一度の欧州議会選挙が実施される。加盟国27ヵ国から、人口に応じて総勢720人の議員が選出される。ドイツは99議席と一番多く、一番少ないのがキプロス、ルクセンブルク、マルタでそれぞ

-

IPCCの報告が昨年8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 米国オバマ政権の科学次官を務めたスティーブ・クーニンの講

-

英国気象庁の気温測定局のほぼ3つに1つ(29.2%)は、国際的に定義された誤差が最大5℃もある。また、380の観測所のうち48.7%は最大2℃も誤差がある。NGOデイリースケプティックのクリス・モリソンが報告している。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間