今週のアップデート — エネルギー需要の拡大にどのように向き合うか(2014年6月9日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR はサイトを更新しました。

今週のアップデート

1)エネルギー需要は2100年に倍増へ=世界的・長期的視野の検討

一般投稿でエネルギー産業にかかわった早瀬佑一さんに寄稿いただきました。エネルギー需要の増大を示した上で、日本のエネルギーの議論が内向きになっている問題を指摘しています。

澤昭裕国際環境経済研究所所長の論考。産経新聞「正論」からの転載です。大飯原発判決の問題を、丁寧に述べています。判決で示されたようなゼロリスク志向の司法判断が続けば、インフラや大規模事業で、社会混乱がもたらされないという懸念を示しています。

3)「原子力の活用を」ようやく出た声を聞く・原子力国民会議から

原子力反対の声が多いのですが、ようやく原子力を活用しようと訴える集会が行われました。その原子力国民会議を取材しました。原子力をめぐって「賛成」「反対」の二分論ではなく、正確な情報に基づく合意の集積が必要です。

アゴラ研究所所長の池田信夫、言論プラットホーム「アゴラ」編集長の石田雅彦、アゴラの運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」のコンテンツ編集者である石井孝明の3名が、東京電力の福島第一原発を訪問しました。その報告です。現地は危機対応から平常作業へ移っていました。報告記事(上)(下)。

今週のリンク

1)電力10社の原発安全対策費、2・2兆円超 昨年試算の2・6倍

日経新聞6月8日記事。電力会社の安全対策が強化されることはよいことです。しかし、それが経済性とバランスの取れたものか、検証をするべきでしょう。

読売新聞6月7日記事。放射性廃棄物の最終処分場の選定や建設を担う「原子力発電環境整備機構」の理事長を、政府は変えます。人事を変え、国の関与を強め、選定がなかなか決まらないという問題の解決を図る意向です。

ニューヨークタイムズ6月1日記事。原題は「Is Global Warming Real? Most Americans Say Yes」 米国人に温暖化懐疑論が多いと、日本で伝えられます。ブッシュ政権の懐疑的なイメージが強く残るためでしょう。ところが、世論調査で見ると7割が、その危険を認識しています。ただし民主党支持者が温暖化リスクを重視する一方で、共和党支持者はそれほどではありません。

産経新聞連載「政策を問う・エネルギーの未来」6月7日記事。GEPRに寄稿をいただく、澤田哲生氏のインタビュー記事。もんじゅについて、世界で類例のない実用化高速炉であり、活用を訴える内容です。この議論について諸説あるものの、尊重すべき話でしょう。

5)衆議院議事録・第186回国会 原子力問題特別調査委員会 第6号参考人質疑

衆議院で5月29日に開催された参考人質疑の議事録。原子力規制のあり方について、論じています。参考人として、東京大学公共政策大学院非常勤講師の諸葛宗男氏、NPO法人国際環境経済研究所所長の澤昭裕氏、東京工業大学特任教授の西脇由弘氏が出席しました。彼らは現在の規制委員会の問題を指摘しています。一方で、原子力の利用に懐疑的な立場から東京大学名誉教授の井野博満氏も出席しました。要約され示された意見はどの立場からも参考になるでしょう。

関連記事

-

今回は気候モデルのマニア向け。 気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。 以下はその具体的なところを紹介する。

-

日本の化石燃料輸入金額が2023年度には26兆円に上った(図1)。これによって「国富が流出しているので化石燃料輸入を減らすべきだ、そのために太陽光発電や風力発電の導入が必要だ」、という意見を散見するようになった。 だがこ

-

アマゾンから世界へ 2025年11月、COP30がブラジル北部アマゾンの都市ベレンで開催される。パリ協定採択から10周年という節目に、開催国ブラジルは「気候正義」や「持続可能な開発」を前面に掲げ、世界に新しい方向性を示そ

-

東京電力の福島復興本社が本年1月1日に設立された。ようやく福島原発事故の後始末に、東電自らが立ち上がった感があるが、あの事故から2年近くも経った後での体制強化であり、事故当事者の動きとしては、あまりに遅いようにも映る。

-

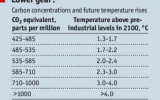

9月末に国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書が発表されることをきっかけに、9月3日に池田信夫さんの「言論アリーナ」に呼んで頂き、澤昭裕さんも交えて地球温暖化の話をさせて頂く機会を得た。(YouTube『地球は本当に温暖化しているのか?』)その内容は別ページでも報告されるが、当日の説明では言い足りなかったり、正確に伝わるか不安であったりする部分もあるため、お伝えしたかった内容の一部を改めて書き下ろしておきたい。

-

権威ある医学誌The Lancet Planetary Healthに、気候変動による死亡率の調査結果が出た。大規模な国際研究チームが世界各地で2000~2019年の地球の平均気温と超過死亡の関連を調査した結果は、次の通

-

日本では福島原発事故、先進国では市民の敬遠によって、原発の新規設置は難しくなっています。また使用済み核燃料と、棄物の問題は現在の技術では解決されていません。しかし世界全体で見れば、エネルギー不足の解消のために、途上国を中心に原発の利用や新設が検討されています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間