固定価格買い取り制度の使命は終わった

全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。

買い取り価格が高すぎる

経済産業省によると、この発電設備がすべて稼働した場合、FITによる賦課金は毎年約2兆7000億円、消費税の1%以上だ。このコストは今後20年続くので、総額は50兆円以上にのぼる。電力利用者の超過負担は1世帯あたり毎月935円になる。

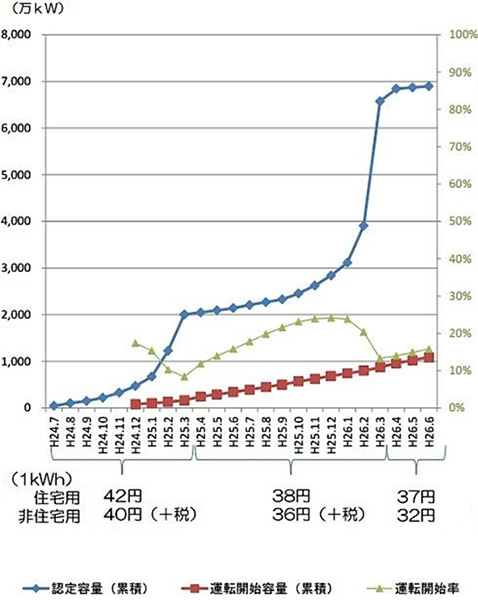

太陽光の導入量と認定量(経産省調べ)

太陽光の導入量と認定量(経産省調べ)この原因は単純である。電力会社が買い取る価格が高すぎるのだ。2011年にできた再生可能エネルギー特別措置法(再エネ法)では、それまでの余剰電力の買い取りではなく、全量買い取りを電力会社に義務づけた。これによって電力会社は電力の質に関係なく、太陽光発電所からの電力をすべて買い取ることになった。

問題は、その価格である。当時、孫正義氏(ソフトバンク社長)は、「ヨーロッパ並みの価格」として40円/kWh以上を要求したが、これは太陽光バブルが崩壊する前の価格で、当時すでに買取価格は20円台だった。しかし調達価格等算定委員会の植田和弘委員長は「施行後3年間は例外的に利潤を高める」と公言し、40円(非住宅用)という単価を決めた。

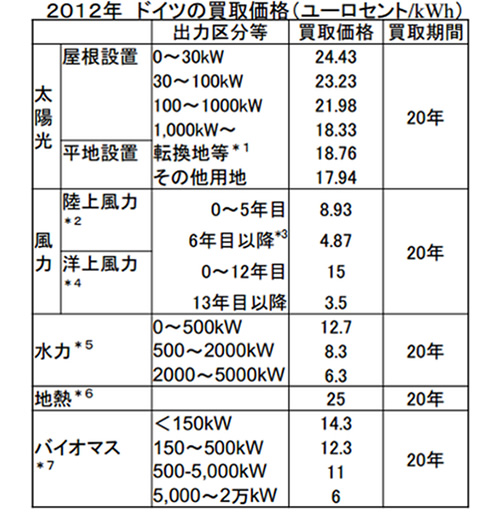

これは2012年当時でも、異常な高値だった。次の表は、調達価格委員会の資料価格制度に書かれたドイツの買い取り価格だが、太陽光の最小規模(0~30kW)でも24.43ユーロセント(当時26.1円)である。イタリアやフランスもほぼ同じだ。40円以上の買い取り価格は金融危機で太陽光バブルが崩壊する前の水準である。

この段階で、今のような事態は予想されていた。発電業者は、ゴールドマン・サックスが3000億円の設備投資を表明しているほか、GEや上海電力など、外資が多い。メガソーラーなら、太陽光パネルの単価は20円/kWh以下になる。それが32円(2014年度・非住宅用)で20年間リスクゼロで電力を売れるのだから、彼らが投資するのは合理的だ。

もう一つの問題は、書類審査による設備認定だけで買い取り価格が決まる制度の欠陥にある。2013年度末に駆け込みで3000万kW以上の設備認定が行われたのは、投資ファンドなどが大量の申請を出したためで、いまだに約7000万kWのうち6000万kWが、認定されたが稼働していない「ペーパー発電所」である。

ヨーロッパでは発電開始の時点で価格が決まるのが普通だが、反原発派や民主党が「電力会社に裁量権を与えるとサボタージュする」と主張し、その圧力に負けてエネ庁が書類審査だけでOKとした。銀行が融資する際に買い取り価格が決まっていないと融資の承認がおりないので、経産省が前倒ししたのだ。

このため太陽光パネルは値下がりが急速なので、買い取り価格の高いうちに枠を取ってパネルの値下がりを待つ業者や、空き枠を売買する業者が大量に出現した。それが今年3月に認定が急増した原因である。

このまま放置すると特別措置の終わる来年3月に、また大量の駆け込みが発生する。ここで新規の買い取りを凍結し、制度を見直すべきだ。特に書類だけ出して空き枠をおさえる業者を締め出すために、買い取り価格の決定を発電開始の時点に変更すべきだ。これは単なる告示(経産省告示139号)なので、変更は容易である。

FITはイノベーションを阻害する

そもそも太陽光発電所は、原発を減らす役には立たない。太陽エネルギーは夜間や雨の日はゼロになるので、バックアップの発電所が必要だから、原発70基分というのは実は正しくない。ドイツではFITで電気代が2倍になったが石炭火力が増え、CO2排出量は大幅に増えてしまった。

もともとFITは、原発の代わりにする制度ではない。再エネ法案が閣議決定されたのは、201年3月11の午前、つまり震災の直前だった。これは鳩山首相が国際的に公約したCO2の25%削減を実現するために、原発に加えて再エネを増やす制度だったのだ。

民主党政権が脱原発のお手本にしたドイツでは、再生可能エネルギーが経済の大きな負担になっている。今年2月、ドイツ政府の諮問機関であるEFI(研究・イノベーション専門家委員会)は、「再生可能エネルギー法(EEG)は電気料金を高くするだけで、気候変動対策にもイノベーションにも役立たない」という報告書を発表した。

それによると、EEGによる再エネ支援額は2013年には236億ユーロ(約3兆4000億円)にのぼり、電気料金の約20%が再エネ発電事業者への支援に使われ、ドイツの世帯あたり電気料金は80%も上がった。これはFITの助成金が原因だ。産業用の電気料金も、EU(ヨーロッパ連合)平均より19%も高く、製造業がドイツから逃げ出す「空洞化」が起こっている。

FITの目的は、再エネを普及させて規模の利益を出し、そのコストを下げて技術開発を促進しようというものだが、EFIはそれは逆効果になっている。風力も太陽光も今の技術はコストが高く研究開発を進める必要があるが、FITではどんな技術にも助成金を出すので、リスクの大きい新技術を開発するより古い技術で発電するほうがもうかるのだ。

再エネ技術には、まだイノベーションの可能性がある。特に蓄電技術に大きなブレークスルーがあれば、太陽光や風力の出力変動の大きさをカバーできる可能性もある。補助金を出すなら、今の高コストの技術に出すのではなく、こうした技術開発に出すべきだ。

原子力の穴を埋めるには、本来なら安定供給できる地熱や水力を優先すべきだが、2年間に申請された再エネの96%が太陽光だ。地熱は26円、水力は24円/kWhで、設備に時間がかかるが、太陽光は用地買収してパネルを買うだけでOKだからである。経産省の有識者会議では、今ごろ軌道修正を決めたが、太陽光の認定は凍結し、地熱や風力を優先する制度に改めるべきだ。

バブルによって一挙に再エネの設備が増え、コストが下がった今となっては、その振興のための制度であるFITも使命を終えた。地熱や水力については補助を続ける意味もあるが、太陽光と風力のFITは打ち切るか、買い取り価格をヨーロッパ以下の水準に設定すべきだ。

(2014年11月17日掲載)

関連記事

-

東京電力福島第一原子力発電所の事故を検証していた日本原子力学会の事故調査委員会(委員長・田中知(たなか・さとし)東京大学教授)は8日、事故の最終報告書を公表した。

-

福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?

-

自民党が原子力規制委員会の改革に前向きだ。同委員会の設置法では発足3年での見直し条項が置かれているが、今年9月でその年になる。それに合わせて問題の多い同規制委の活動を組織改編で見直そうとしている。

-

私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。

-

経産省・資源エネルギー庁。経産省が2001年からメタンハイドレートの開発研究を、有識者を集めて行っています。現在、「第3フェーズ」と名付けられた商業化の計画が練られています。

-

青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね

-

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCAR)は現在、福島で起こった原発事故の評価、また放射線の人体への影響をめぐる議論を重ねている。海外の報道WNN(World Nuclear News)の記事「UN approves radiation advice」を参考に、それをまとめる。これは米国の原子力情報を提供するニュースサイト。

-

東日本大震災による東京電力・福島第一原子力発電所の事故の煽りを受けて、日本の全ての原子力発電所が定期検査などの後に再稼働できない“塩漬け”状態が続いている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間