EVで「オール電化」の時代は来るか

テスラの最新車「モデル3」(Automotive Rhythms / flickr:編集部)

エネルギー基本計画の改定に向けた論議が始まったが、先週の言論アリーナで山本隆三さんも指摘したように、今の計画はEV(電気自動車)の普及をまったく計算に入れていないので、大幅に狂うおそれが強い。

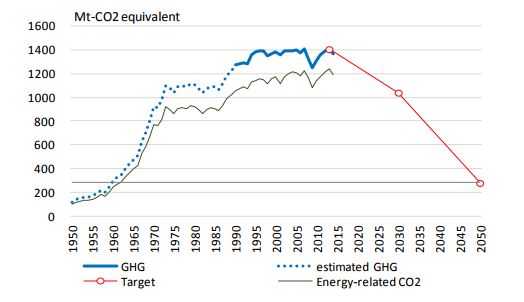

新しい計画では2050年までにCO2排出量を80%削減するというパリ協定の長期目標の実行計画を出すらしいが、これは今の計画の延長上では不可能だ。日本の場合、図のようにCO2排出量を1960年ごろのレベルに削減する必要があるので、マイナス成長にするしかない。

日本のCO2排出量と目標値(出所:日本エネルギー経済研究所)

では自動車を電化したら、エネルギーミックスはどうなるだろうか。まず忘れてはいけないのは、内燃機関をモーターに変えても、電力は2次エネルギーなので、本質的な問題は1次エネルギーの構成だということである。EVにしても発電に化石燃料を使ったら同じことなので、それ以外のエネルギー(原子力と再生可能エネルギー)に転換することが問題だ。

いま日本の原発はほとんど止まっているため、電源構成比は原子力が2%という異常な状態になっており、このままでは2030年代には電気料金は今の2倍になる。「脱原発」で再エネに切り替えたドイツは、固定価格買い取り(FIT)のコストで電気料金が2倍になる一方、バックアップの石炭火力も増えてCO2排出量は増えた。

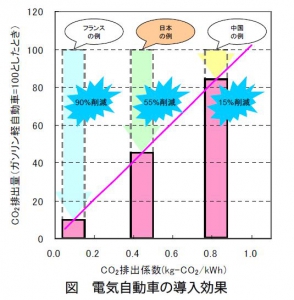

次に問題なのは、CO2を減らす限界費用である。フランスのマクロン政権が2040年までにガソリン車・ディーゼル車の販売を禁止する方針を打ち出したのは、フランスの電力の78%が原子力で発電されているという背景がある。このため自動車をすべてEVに切り替えると、図のようにCO2が90%も削減できるが、80%以上を化石燃料に頼っている日本では55%しか削減できない(国立環境研調べ)。

つまりフランスでは自動車をすべてEVに切り替えるだけでパリ協定の長期目標を達成できるが、日本では内燃機関をすべて廃止しても達成できないのだ。残りの25%は発電所の化石燃料を減らすしかないが、原発ゼロだとすべて再生可能エネルギーにするしかない。これによってコストは大幅に上がり、ドイツのようになるだろう。

もう一つ見逃せないのは、エネルギー需給が大きく変わる効果である。OECD諸国の石油需要は2040年までに25%下がる一方、非OECDでは50%増えるので、世界全体では2040年ごろピークを迎えるというのがIEA(国際エネルギー機関)の予想である。EVやカーシェアリングが普及すると、これより大きく石油需要が減るが、向こう20年は人類の化石燃料消費が減るとは考えられない。

これに対して世界の石油と天然ガスの確認埋蔵量は、生産量に対して50年前後で一定である。「石油があと40年でなくなる」といわれた40年前から、消費されるのと同じ量が発見されているので、EVが普及すると化石燃料が供給過剰で安くなり、途上国ではガソリン車が増えるだろう。

日本のCO2排出量は世界の3.6%なので、途上国の消費が減らない限り、地球温暖化は止まらない。インフラの乏しい途上国でEVが普及するのはかなり先なので、ガソリン車のメーカーの市場は今後も確保できるが、低価格で付加価値の低い車種になろう。

EVのライフサイクルコストは2020年代にはガソリン車に追いつくと期待できるので、2040年までにOECD諸国では自家用車はEVに転換するだろう。充電や航続距離などの技術的問題は、インフラ整備でカバーできる。もちろん自動車以外の製造業の化石燃料は残るが、自家用車はカーシェアリングや自動運転も含めた電子化が進み、オール電化に近づくだろう。

EUは各国の政権が移行を進めているので、蓄電・充電・交通のインフラが整備されるだろう。アメリカはトランプ政権の姿勢が不透明だが、中国はEVに舵を切ったのでインフラ整備が進み、原発を増やしているので電気料金も削減できる。ところが日本ではトヨタがまだEV車を発売していないため、インフラ整備が進まず、それがEVの普及を止める悪循環になっている。

自動車の電子化は、PCやインターネットと同じぐらい大きなインパクトを社会にもたらすだろう。電力は今以上に重要なインフラになり、電気料金が国際競争力を決め、災害で電力が止まると社会全体が麻痺する。安倍政権のように原発を止めて電力会社に莫大なコストを負担させていると、日本の製造業が生き残れるのかどうかも危うい。オール電化の方向を踏まえた現実的なエネルギーミックスを考える必要がある。

関連記事

-

原子力規制委員会は、今年7月の施行を目指して、新しい原子力発電の安全基準づくりを進めている。そして現存する原子力施設の地下に活断層が存在するかどうかについて、熱心な議論を展開している。この活断層の上部にプラントをつくってはならないという方針が、新安全基準でも取り入れられる見込みだ。

-

スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという

-

昨今、日本でもあちこちで耳にするようになったESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取って作られた言葉である。端的にいうならば、二酸化炭素(CO2)排

-

沖縄電力でシンプルガスタービン(GT)火力の設置を承認 2025年9月3日付の電気新聞は「エネ庁、沖縄で『GT単独』容認―火力の新設基準改正案」と題し、沖縄電力が計画するシンプルGT(ガスタービン)火力発電所の新設が、省

-

12月6日のロイターの記事によれば、米大手投資銀行ゴールドマン・サックスは、国連主導の「Net-Zero Banking Alliance:NZBA(ネットゼロ銀行同盟)」からの離脱を発表したということだ。 米金融機関は

-

ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。

-

以前、CO2濃度は産業革命前の280ppmに戻りたがっていて、いま人為的なCO2排出量のうち大気中に留まるのは約半分で、残り半分は陸上と海洋に自然に吸収されていること、を書いた。 だとすると、人為的排出を半分にすれば、大

-

再生可能エネルギーの先行きについて、さまざまな考えがあります。原子力と化石燃料から脱却する手段との期待が一部にある一方で、そのコスト高と発電の不安定性から基幹電源にはまだならないという考えが、世界のエネルギーの専門家の一般的な考えです。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間