気候変動問題と支払い意志(Willingness to Pay)

スウェーデンの高校生グレタ・トウーンベリが気候変動に対する行動を求め国会で座り込みを行っている。これが欧州各国の注目を浴び、各地で若者たちが行動を起こしているという。ロンドンでは先週末、絶滅への反逆(Extinction Rebellion)の大規模デモで交通が麻痺し、数百人の逮捕者が出た。米国のグリーンニューディールのバックボーンとなったサンライズムーブメントを主導するのも若者たちである。

温暖化問題の存在やその重要性について疑問をさしはさむ人は少数派であろう。2017年6月にトランプ大統領がパリ協定離脱表明をしたが、米国でも異常気象や山火事が増加したことにより、気候変動に対する関心が高まっているという。グリーンニューディールをめぐる議論もあり、来年の大統領選では気候変動がイシューの一つになるとの見方も強い。

そうした中、昨年、11月にAPとシカゴ大学エネルギー政策研究所(EPIC)が成人1202人に行った意識調査の結果は色々な意味で興味深い。

http://www.apnorc.org/projects/Documents/EPIC%20fact%20sheet_v4_DTP.pdf

http://www.apnorc.org/projects/Documents/Epic_topline_final.pdf

上記調査の主要結果は以下の通りである。

- 71%が気候変動は生じていると考えており、そのうちの60%は人間の活動が影響を及ぼしていると考えている。

- 48%の人が5年前に比べ、気候変動の科学を信じるようになった。うち76%が最近の異常気象を理由にそのような考えを持った。

- 気候変動が生じていると信じている者の83%は連邦政府が何らかの対策を講ずるべきであると考えている。

- 44%が炭素税に賛成、29%は反対、25%はどちらでもないとの回答。

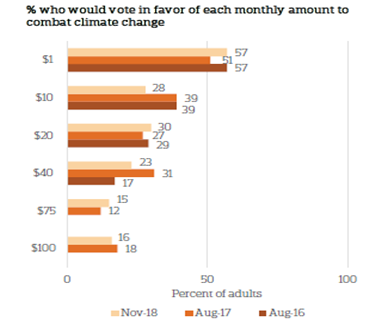

しかし最も興味深いのは「それでは気候変動対策のために毎月いくら払う用意がありますか?」という問への回答である。以下のグラフが示すように月1ドルを支持するものが57%と最も多く、月10ドル~20ドルになると支持は30%以下に落ちる。逆に言えば、月10~20ドルの負担の場合、7割近くが反対ということになる。

出所:AP, Energy Policy Institute at the University of Chicago

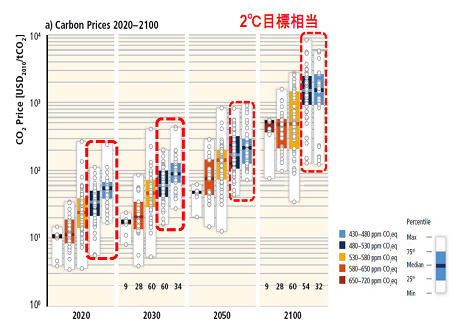

他方、IPCC第5次評価報告書によれば、パリ協定が目指す1.5~2度目標を達成するためにはカーボンプライシングを課することが必要であるとされ、2020年時点で50-80ドル程度、2030年時点で80~100ドル程度のカーボンプライシングを地球全体で課する必要があるとのことだ。

出所:IPCC第5次評価報告書

世界統一のカーボンプライスを導入すれば、所定の温室効果ガス削減量を最も安価に達成することになるが、現実の政治経済情勢を考えれば、「絵に書いた餅」でしかない。しかし百歩譲ってそれが実現したとしよう。そうなると米国の一人当たりGHG排出量は21.45トン(2014年)であるから、1人当たりの年間負担額は2020年時点で1075ドル~1716ドル、2030年時点で1716ドルから2145ドルとなる。

他方、先ほどの意識調査では月額10ドル(年間120ドル)でも7割近くが反対するという。年間120ドルと2020年時点の1075~1716ドルとの間には10倍以上に開きがある。異常気象や山火事の発生によって米国民の気候変動に対する意識が向上したといっても、いざ、コスト負担となるとこの通りである。しかも上述のように世界統一のカーボンプライスは経済分析のための非現実的な想定にすぎず、仮に各国がばらばらに対応し、それでも2度安定化をしようとすれば、先進国である米国に求められるカーボンプライスレベルはもっと高くなるだろう。

温暖化問題の難しさの根源の一つはここにあると言って良い。どこの国でも世論調査を行えば、気候変動は現実に生じている、政府によるアクションが必要だ、自分たちもコスト負担する用意がある、という回答が多数を占めるだろう。ところが、現実に日々のエネルギーコストが上昇すると途端に拒否反応が生ずる。パリ協定発祥の地フランスで生じたイエローベスト運動も、もともとは炭素税引き上げへの反発がきっかけであった。いくらまでならば温暖化防止のための追加的負担を受け入れるのか。特にこれからエネルギー需要が急増するアジアの発展途上国ではどの程度まで政治的に受け入れ可能なのか。消費者の負担増を防ぐためにはどのような施策が可能なのか等々、考えなければならない課題は多い。

COPやIPCCではそうした議論がすっぽり抜け落ち、「野心レベルの向上が必要だ」というスローガンばかりが先行しているきらいがあるが、タテマエとホンネの違いをきちんと認識し、現実的な解を追求しなければ、善男善女がいかにデモ行進をしたところで、根本的な問題解決にならないだろう。

関連記事

-

英国保守党のケミ・ベーデノック党首が、脱・脱炭素宣言をした。保守党のホームページに、スピーチ全文が掲載されている。 Kemi Badenoch: Net zero by 2050 “is fantasy politics

-

かつてイングランド銀行総裁として、国際的なネットゼロ金融ネットワークGFANZを創設するなど、環境金融を牽引していたマーク・カーニー氏が、カナダの首相になった途端に、 石油やガスの大増産に舵を切って、環境運動家から批判を

-

~厳しすぎる土壌環境基準、環境対策にお金と時間をかけすぎてはいけない~ 豊洲市場に水道はあるの? 小池百合子東京都知事の登場で、豊洲市場予定地の安全問題について、私の周囲にいる高齢者の女性たちの関心も高まり、昨年の秋口は

-

自然エネルギー財団の「自然エネルギーの持続的な普及に向けた政策提案2014」と題する提言書では、その普及による便益のうち定量可能な項目として、燃料費の節減効果、CO2 排出量の削減効果を挙げる(提案書P7)。

-

G20では野心的合意に失敗 COP26直前の10月31日に「COP26議長国英国の狙いと見通し」という記事を書いた。 その後、COP26の2週目に参加し、今、日本に戻ってCOP26直前の自分の見通しと現実を比較してみると

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。10月1日は「COP21に向けて-日本の貢献の道を探る」を放送した。出演は有馬純氏(東京大学公共政策大学院教授)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はジャーナリストの石井孝明だった。

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2

-

原発で働く作業者の労働条件の劣悪さや被ばく管理の杜撰さがメディアで取り上げられる際、現場の最前線の作業者が下請、孫請どころかさらにその下に入っている零細企業に雇用され、管理の目が行き届かず使い捨ての状態であると書かれる場合が多い。数次にわたる請負体制は「多層構造」と呼ばれているが、なぜそうなっているかも含め、その実態はあまり知られていない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間