FIT法改正の議論の動向 〜今回の法改正のスコープ〜

去る4月22日から経済産業省の第13回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(いわゆるFIT法)の改正議論が始まった。5月30日に同委員会第14回が、6月10日は第15回が開催されているのだが、今回は議事要旨の公開のタイミングに合わせて遅ればせながら、第13回の議論から今回のFIT法改正の論点を4点ほどQ&A方式で確認していきたい。

(以下資料は経済産業省の資料を筆者が一部修正して作成した)

Q1:そもそもなぜ今、FIT法改正の議論が行われているのか?

FIT法改正法附則第2条第3項には以下のように見直し条項が定められている。

「政府は 、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする」

したがって、今回の法改正の議論は予め定められたスケジュール/プログラムに則ったもので、2020年の通常国会、もしくは、臨時国会でFIT法改正が提出される見込みである。

Q2:今回のFIT法改正の検討の視点はどのようなものか?

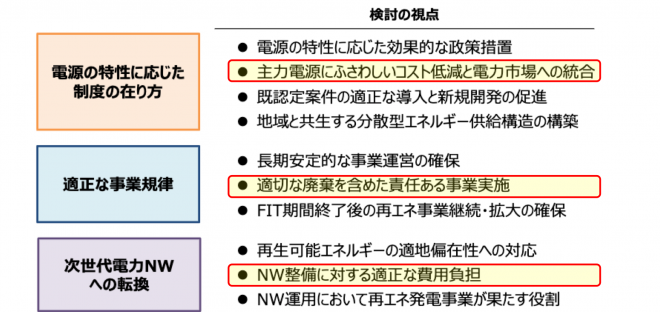

4月22日の委員会では法改正の検討のフレームワークとして大きく「電源特性に応じた制度のあり方」「適正な事業規律」「次世代電力NW」という三つの項目が挙げられ、さらに検討の視点として10のポイントが挙げられた。

私見ではあるが、このうち、

・主力電源にふさわしいコスト低減と電力市場への統合

・適切な廃棄を含めた責任ある事業実施

・NW整備に関する適正な費用負担

が特に大きな論点となると予測している。なぜかというと、これらの論点は発電事業者に直接大きな影響を与えることになるからなのだが、そのことについては別の回においおい述べていきたい。

Q3:経済産業省が将来的に目指す再生可能エネルギーの電源のあり方のイメージは?

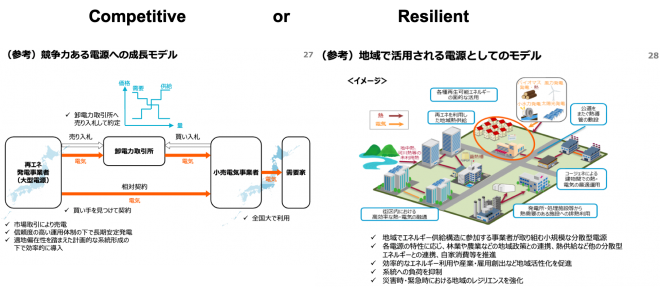

4月22日の委員会では、経済産業省から将来の再生可能エネルギー電源のモデルについて「①競争力ある電源への成長モデルと②地域で活用される電源としてのモデル」の二つが提示され、それぞれの特性に応じた政策を進める方針が示された。英語で言えば、Competitive か Resilientか、といったところであろう。

具体的に「①競争力ある電源への成長モデル」としての要件については、

- 市場ベースで全国大で活用されるようなコスト競争力を持ち、

- なおかつ発電事業者がインバランスリスクや出力制御などの責務を負い、適切な事業運営体制を整備し、

- 系統制約の中でも計画的、効率的に配置/開発されていく

という3つが挙げられている。つまり一言で言うならば「既存の電源並みに責任を果たせ」といったところであろう。太陽光発電や風力発電は原則今後こちらのカテゴリーとして取り扱われることになるだろう。

他方で「②地域で活用される電源としてのモデル」としての要件については、

- 地域でエネルギー供給構造に参加する事業者が、各電源の特性に応じ、地域政策や他の分散型エネルギーとの連携、自家消費等を進めることにより、効率的なエネルギー利用や産業・雇用創出など地域活性化を促す小規模な分散型電源

- 系統への負荷を抑制するとともに災害時・緊急時における地域のレジリエンス強化に資する電源

といった具合にかなり地域色の強いものなっており、ドイツにおける地域電力会社(シュタットベルケ)を意識した内容になっている。こちらについては系統整備政策と並行して検討が行われるようだが、地域活性化、国土強靱化といった色合いも強い政策で、今後どのような政策メニューが打ち出されるか注目される。

Q4:FIT(固定価格―全量買取)制度は維持されるのか?

今回の法改正の議論では「そもそもFIT制度を継続するべきかどうか」ということ自体も見直し対象となっている。委員からも、

「事業の自立性と競争力の向上を図るためFIP制度へ移行することを検討してはどうか」

「FIP制度を導入する以外にも、大規模な出力制御が起こるエリアについては、春や秋は買取りを停止する、あるいは調達価格を大きく低下させるといった方法もあるのではないか。」

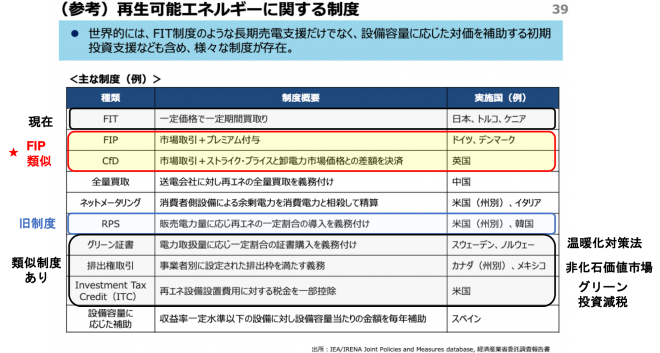

といった声があげられている。ではFIT以外にどのような制度的な選択肢があるかというと、経産省は以下のように整理している。

このうちRPS制度はFIT以前の制度であるし、また減税やグリーン証書や排出権取引などの制度は既に類似の制度が存在しているので、やはり本命はFITから市場取引をベースにプレミアムを付与するFIP制度またはCfD制度への移行ということになるだろう。(CfDの場合は市場価格が基準価格を超える場合は発電事業者が差額を還元する)

以上、今回はFIT法の改正について、大枠の論点を4点ほど挙げて内容を確認した。今後個別の論点についても議事要旨の公開と合わせて議論の内容を確認していくこととしたい。

関連記事

-

2年半前に、我が国をはじめとして、世界の潮流でもあるかのようにメディアが喧伝する“脱炭素社会”がどのようなものか、以下の記事を掲載した。 脱炭素社会とはどういう社会、そしてESGは? 今回、エネルギー・農業・人口・経済・

-

アメリカのトランプ大統領が、COP(気候変動枠組条約締約国会議)のパリ協定から離脱すると発表した。これ自体は彼が選挙戦で言っていたことで、驚きはない。パリ協定には罰則もないので、わざわざ脱退する必要もなかったが、政治的ス

-

広島高裁は、四国電力の伊方原発3号機の再稼動差し止めを命じる仮処分決定を出した。これは2015年11月8日「池田信夫blog」の記事の再掲。 いま再稼動が話題になっている伊方原発は、私がNHKに入った初任地の愛媛県にあり

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前回書ききれなかった論点を補足したい。現在の日本政府による水素政策の概要は、今年3月に資源エネルギー庁が発表した「今後の水素政策の課題と対応の方向性 中間整理(案)」という資料

-

昨年末の衆議院選挙・政権交代によりしばらく休止状態であった、電力システム改革の議論が再開されるようだ。茂木経済産業大臣は、12月26日初閣議後記者会見で、電力システム改革の方向性は維持しつつも、タイムスケジュール、発送電分離や料金規制撤廃等、個々の施策をどのレベルまでどの段階でやるか、といったことについて、新政権として検証する意向を表明している。(参考:茂木経済産業大臣の初閣議後記者会見の概要)

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③) 結局、火力発電を活かすことが最も合理的 再エネの出力制御対策パッケージをもう一度見てみよう。 需要側、供給側、系統側それぞれの対策があるが、多くの項目が電力需給のバラ

-

COP30議長国ブラジルは11月にベレンで開催されるCOP30を実行力(Implementation)、包摂(Inclusion)、イノベーション(Innovation)を合言葉に、アクション中心の会議にすることを目指し

-

「法則」志向の重要性 今回は、「ドーナツ経済」に触れながら、社会科学の一翼を占める経済学の性格について、ラワースのいう「法則の発展を目的としない」には異論があるという立場でコメントしよう。すなわち「法則科学か設計科学か」

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか

- 米国エネルギー長官が英国・ドイツの脱炭素政策を猛批判

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- 経営危機でも排出権を4兆円も買わされるドイツ産業は明日の日本の姿