教条主義化したCOPの議論はSDGsの考え方に反する

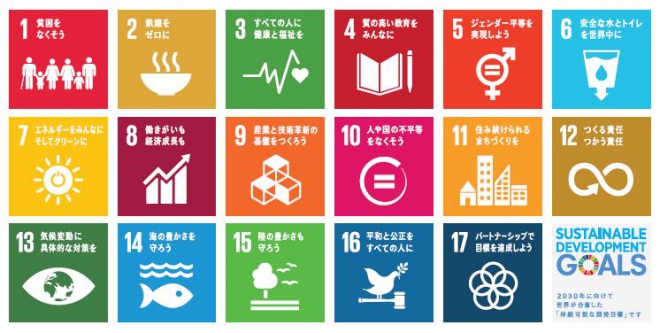

17の国連持続可能目標(SDGs)のうち、エネルギーに関するものは7番目の「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」である。

しかし、上記の資料は国連で採択されたSDGsの要約版のようなものであり、原文を見ると、SDG7は「手頃な価格で、信頼性があり、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを全ての人に(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)」である。上記の要約版に比して「手頃な価格で」と「信頼性のある」が要件として加わっているのがわかるだろう。

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7

しかし、「手頃な価格で」、「信頼性があり」、「持続可能で」、「近代的な」、「全ての人に」の5つの要素を同時に達成することは容易ではない。環境派の人は途上国も含め、再エネを大幅に普及することを主張する。仮に太陽光、風力等の変動性再エネが、電力システムの安定化を確保するためのシステムコスト(バックアップ、送電網強化、蓄電池等)も含めて従来電源と補助金なしで競争できるようになれば、上記の5つの要素の同時達成が可能となるし、温暖化問題は解決することになろう。

しかし現時点では再エネによるエネルギーアクセスは「持続可能な」「近代的な」「全ての人に」は満たせても、「手頃な価格で」「信頼性があり」を満たせない。途上国にとって「手頃な価格で」は何よりも重要だ。「全ての人」の中には低所得層も含まれるのであり、エネルギーコストが上がってしまったのでは、エネルギーへのユニバーサルアクセスが難しくなる。事実、低開発国の中には電力が供給されていても、電気代を節約して教育に回すため、引き続き前近代的なバイオマスを使う貧困家庭が存在する。アジアの途上国は「手頃な価格で」「信頼性があり」「近代的な」「全ての人に」を重視し、国内石炭資源を活用してエネルギーアクセスを拡大してきたのはそれが理由だ。

COPの世界では、再エネと省エネ推進が声高に推奨される一方、石炭を筆頭に化石燃料バッシングが先鋭化している。しかし「途上国はコスト高であってもクリーンな再エネを使え」というのは先進国のエゴであり、SDG7の考え方に背反するものである。化石燃料を引き続き使っている途上国のエネルギー政策当局は無知蒙昧なのではなく、それだけの経済的理由があるのだ。

普通、そこまで突っ込んで見る人は余りいないだろうが、17のSDGの下には169項目のターゲット(達成基準)が掲げられている。SDG7の下で以下のターゲットが設定されている。

7.1:2030年までに手頃な価格で、信頼でき、近代的なエネルギーサービスへのユニバーサルアクセスを確保する。

7.2:2030年までにグローバルなエネルギーミックスにおける再エネのシェアを大幅に拡大する

7.3:2030年までに世界のエネルギー効率改善率を倍増させる

7.4A:2030年までに再エネ、エネルギー効率、高度でクリーンな化石燃料技術を含むクリーンなエネルギーの研究・技術に対するアクセスを改善し、エネルギーインフラ、クリーンエネルギー技術への投資を推進するための国際協力を強化する。

7.4B:2030年までに全ての途上国(特に低開発国、小島嶼国、内陸開発途上国)に対し、近代的で持続可能なエネルギーサービスを供給するため、それぞれの支援計画に応じて、インフラを拡大と技術の高度化を行う

SDG7のロゴマークが一見、太陽を思わせるものであるせいか(正確には電気の供給を表すものであろう)、SDG7は「再エネで全ての人にエネルギーアクセスを」と意味すると勘違いしている人もあろう。しかし上記のようにSDG7では再エネ、省エネのみならず、高度でクリーンな化石燃料技術がクリーンなエネルギーの中に含まれている。日本が輸出している高効率石炭火力も当然、その中に含まれる。SDGsは160か国を超える国々が侃々諤々の交渉を経て合意された。化石燃料の生産国や消費国の事情を考えれば、「化石燃料のクリーン利用」が含まれるのは当たり前の話であろう。

そうした経緯を無視して、COPでは化石燃料排除の議論ばかりが独り歩きし、OECD/DAC事務局は化石燃料関連のODA停止を提案し、欧州投資銀行は化石燃料関連の融資を全てとりやめるとしている。そうした動きに「悪乗り」し、グテーレス国連事務総長自身が「石炭中毒」などといって石炭排除のお先棒をかついでいる始末である。これは本欄で繰り返し指摘してきたように、SDG17のうち、SDG13(気候変動)だけを至高の目標とした原理主義であり、SDG7の中身を理解していない。グテーレス事務総長には「もう一度、SDG7を読まれてはいかがか」と申し上げたい。

関連記事

-

日本ではエネルギー体制の改革論をめぐる議論が、議会、またマスメディアで行われています。参考となる海外の事例、また日本の改革議論の問題点を紹介します。

-

いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

-

英国の研究所GWPFのコンスタブルは、同国の急進的な温暖化対策を、毛沢東の大躍進政策になぞらえて警鐘を鳴らしている。 Boris’s “Green Industrial Revolution” is Economic L

-

「気候変動によって多くの生物が絶滅している」という印象が広く流布されている。しかし、これまでのところ、種の絶滅の主な原因は生息地の喪失などであり、気候変動では無かったことは、生態学においては常識となっている。 今回紹介す

-

メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしてい

-

バイデン政権で気候変動特使になったジョン・ケリーが米国CBSのインタビューに答えて、先週全米を襲った寒波も地球温暖化のせいだ、と言った。「そんなバカな」という訳で、共和党系ウェブサイトであるブライトバートでバズっている。

-

九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間