プラスチックごみの「一括回収」に反対する

政府はプラスチックごみの分別を強化するよう法改正する方針だ、と日本経済新聞が報じている。ごみの分別は自治体ごとに違い、多いところでは10種類以上に分別しているが、これを「プラスチック資源」として一括回収する方針だ。分別回収するのはペットボトルだけでなく、バケツや洗面器、キッチン用品などのあらゆるプラスチックを含む。

これは政府のプラスチック資源循環戦略で、2035年までにすべてのプラスチックを有効利用するという目標を掲げ、2030年までにプラごみを25%減らす計画の一環だが、何のためにプラごみを減らすのだろうか?

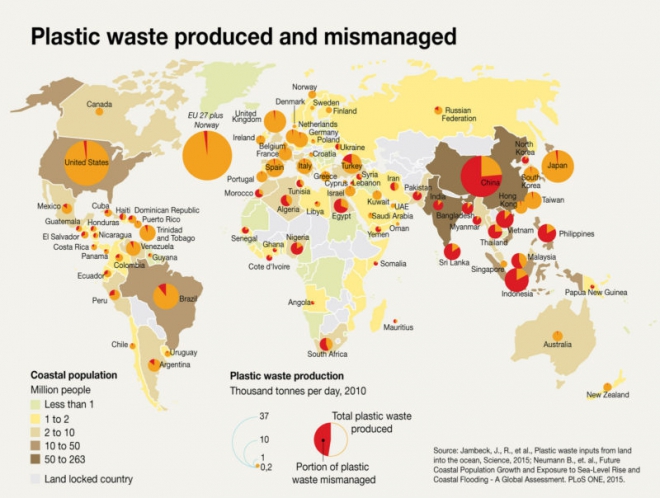

第一の理由は海洋プラスチック問題である。政府は「世界全体で年間数百万トンを超える陸上から海洋へのプラごみの流出があると推計され、このままでは2050年までに魚の重量を上回るプラスチックが海洋環境に流出することが予測される」というが、これは問題のすり替えだ。

Scienceより

海洋プラスチックの原因は不法投棄だが、Scienceの記事によると、図のように不法投棄のワーストワンは中国で、全世界の不法投棄(mismanaged)プラスチックの27%以上を占める(2010年)。日本は不法投棄が国内のごみの1%にも満たない優等生である。だから日本でプラスチックごみを分別しても海洋プラスチックごみは減らない。

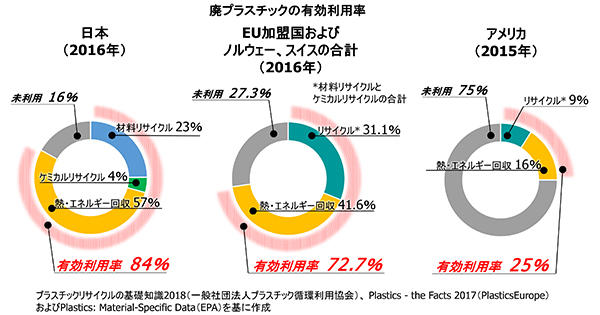

第二の理由は資源の有効利用だが、アゴラの記事でも書いたようにプラスチックごみの84%は(熱利用を含めて)リサイクルされており、経団連も示すように、日本の有効利用率は世界最高水準である。

経団連サイトより

第三に環境負荷である。日本のリサイクルのうち「熱・エネルギー回収」が57%を占めることについて「CO2を排出するのでリサイクルとは認めない」と環境団体はいうが、この大部分は発電などの燃料として使う。多くの自治体では、生ごみだけでは発電の温度が足りないため、重油を混ぜて燃やしている。プラスチックを減らすと重油が増えるので、CO2排出量は同じである。

今はペットボトルもキャップを取ったりラベルをはがしたりしているが、それ以外の多種多様なプラスチックごみが出てくると、それを分別して粉末に分解してプラスチックを再成形するコストは、石油からつくるコストよりはるかに高く、エネルギー収支はマイナスになる。したがって環境負荷も増えるのだ。

産業廃棄物も自治体が引き取って燃やせばいい

こんな不合理な分別が続いているのは、1997年にできた容器包装リサイクル法で、消費者には分別、自治体には回収、事業者にはリサイクルと処理費用を負担する責任が規定されたためだ。

これは当時のごみ焼却炉がプラスチックを燃やす高温に耐えられなかったからだが、1999年のダイオキシン特別措置法で有害物質を分解できるように焼却温度が800℃以上に規制されたので、今のごみ焼却炉ではすべてのプラスチックが焼却でき、有害物質の心配もない。

だから家庭のごみは分別しないですべて燃やせるが、問題はプラごみの90%を占める産業廃棄物である。これは一般ごみのように自治体に出せないが、高温焼却炉はコストが高いので、不法投棄が後を絶たない。特に2018年から中国がプラごみの輸入を禁止したため、行き場をなくした産廃で処理場があふれた。

このため森下兼年氏も書いているように、環境省は2019年に自治体が産業廃棄物を受け入れるよう要請した。産業廃棄物を引き取るとき自治体が料金をとれば、高価な焼却炉のコストも一部は回収できる。

要するに日本のプラごみの99%は回収され、焼却炉の耐熱性能は世界最高なので、家庭のごみも産業廃棄物も自治体の焼却場で燃やせばいいのだ。こんな簡単な解決策が実現できないのは、環境団体が1990年代の技術を前提にして騒ぎ、ヨーロッパ各国がプラスチックを禁止した「世界の流れ」にマスコミが流されているからだ。

日本財団ウェブサイトより

複雑な規制でプラごみのリサイクル業者や産廃業者などの利権も大きいので、彼らが環境団体と結託して「分解しないプラスチック」を分別回収するキャンペーンを続け、それに政治家が利用されている。マイボトルやマイバッグを持ち歩く小泉進次郎氏は「エコ政治家」の宣伝塔だ。

これは勘違いである。プラスチックの原料は石油だから、燃やせば100%分解するのだ。プラごみが海を汚染するのは分別して不法投棄するからで、分別をやめて産廃もすべて燃やせば、海洋プラスチック問題も解決する。信じられないかもしれないが、これが唯一で最善の解決策である。

関連記事

-

はじめに 世界の脱炭素化の動きに呼応して、今、世界中の自動車メーカーが電気自動車(EV)に注力している。EV化の目的は走行中のCO2排出を削減することにあり、ガソリンエンジンなどの内燃機関を蓄電池駆動のモーターに切替えて

-

エジプトで開かれていたCOP27が終わった。今回は昨年のCOP26の合意事項を具体化する「行動」がテーマで新しい話題はなく、マスコミの扱いも小さかったが、意外な展開をみせた。発展途上国に対して損失と被害(loss and

-

気候関係で有名なブログの一つにClimate4youがある。ブログ名の中の4が”for”の掛詞だろうとは推測できる。運営者のオスロ大学名誉教授Ole Humlum氏は、世界の気候データを収集し整理して世に提供し続けている

-

関西電力大飯原発をはじめとして、各地の原発の再稼働をめぐって混乱が続いている。政府は再稼働を進めようとするが、地元の首長や住民の反対によって実現は不透明なままだ。そして5月5日に日本の全原発が停止した。

-

「地球温暖化で海面が上昇すると、日本の砂浜が大きく失われる」という話は、昔はよく報道されてけれど、最近はさすがに少なくなってきた。後述するように、単なる誤情報だからだ。 それでもまだ、以下のような記事の見出しがあった。

-

昨年の11月に米国上院エネルギー・天然資源委員会(U.S. Senate Committee on Energy and Natural Resources委員長はJohn Barrasso上院議員、ワイオミング州選出、

-

実は、この事前承認条項は、旧日米原子力協定(1988年まで存続)にもあったものだ。そして、この条項のため、36年前の1977年夏、日米では「原子力戦争」と言われるほどの激しい外交交渉が行われたのである。

-

12月に入り今年も調達価格算定委員会において来年度以降の固定価格買取制度(FIT)見直しの議論が本格化している。前回紹介したように今年はバイオマス発電に関する制度見直しが大きな課題となっているのだが、現状において国内の再

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間