IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Julia_Sudnitskaya/iStock

数十年単位で見ると、大雨の雨量は増えたり減ったりしている。この理由は、地球温暖化だけでなく、自然の変動もある。のみならず、公害対策をした結果、雨量が増えているという。以下に説明しよう。

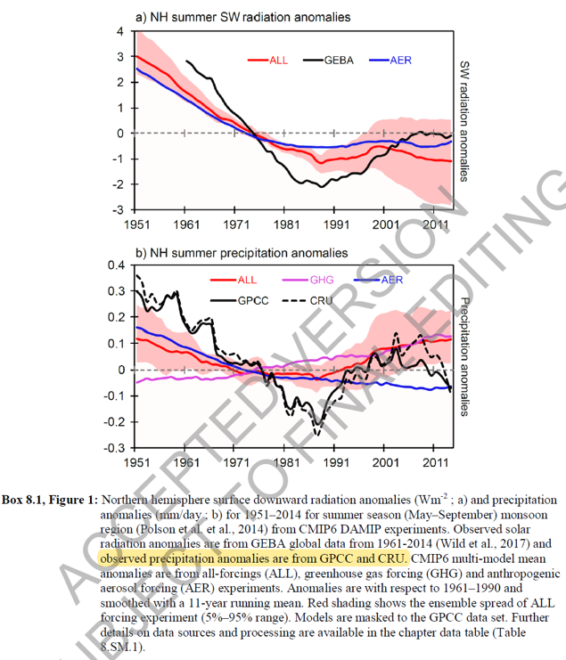

図は、北半球(NH)の夏季(5月から9月)において、a)日射量(単位はW/m2、つまり1平方メートルあたりワット)と、b)降水量(単位はmm/day、つまり1日あたりmm)を示したもの。

黒が観測値で、カラーはモデル計算の値だ。いずれも1961年から1990年までの平均からの差分(anomalies)で表している。

まず観測値から見てみよう。

日射量は1961年ごろは3 W/m2だったのが1980年代半ばには-2 W/m2まで下がり、2014年には0 W/m2まで戻っている。この変化は結構大きい。ちなみに地球温暖化はCO2が引き起こしていると考えられているが、CO2による温室効果はいま地球平均で2 W/m2

程度だと推計されているから、それを上回る規模で日射量が上下している訳だ。

降水量はどうか。1951年には0.3 mm/day程度だったのが、1980年代半ばには-0.2 mm/dayまで下がり、その後2010年ごろにはまたプラスに転じ、また下がる、と目まぐるしく動いている。最大と最小で0.5 mm/dayほど違う訳だ。5月から9月だと150日あるとして75mmも差が出来ている。北半球全体の平均であることを考えると、ずいぶんと大きな差だ。

このような大きな変化があった理由として、硫黄酸化物などによる大気汚染が考えられている。そのメカニズムは、

- 大気汚染が悪化すると、太陽光が遮られて日射量が減った。その後、公害対策によって汚染が減ると、今度は日射量が増えた。

- 日射量が減ると、モンスーンが弱くなって、雨量が減った。その後日射量が増えると、モンスーンが強くなって、雨量が増えた。

とされている。

ではこのメカニズムでどこまで説明できるか。

図中にはモデル計算の結果が赤で示されている。赤い影は、複数のモデル計算による幅である。

紫のGHGという線は、温室効果ガスのみを入力とした計算結果である。つまり硫黄酸化物などによるエアロゾルが無かったとした場合の計算であり、公害が無かったと想定した場合に相当する。

青のAERという線は、エアロゾルの効果だけの計算結果である。これは温室効果がなく、公害だけがあったと想定した場合の計算になっている。

赤い線のモデル計算結果は、観測値の傾向を、大雑把にだが、再現している。すなわち降水量を見ると、赤い線は全体として減少して、やがて増大に転じている。この「下がって、上がる」という変化が、温室効果ガスによる増加と、エアロゾルの効果の効果による減少の和として、まあ表現されている。

という訳で、だいたいの傾向としては、上記(1.)(2.)の効果はモデルでも説明されている。ただし、観測値とモデルの一致は良くないので、モデルが現実を全て説明できている訳ではない。(1.)(2.)とは異なるメカニズムとして、モデルでは捉え切れていない、自然変動の影響が大きいのかもしれない。

以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大雨は増えたとは言えない」としていることを紹介した。大雨が増えた地点があったとしても、今回見てきた様に、そう簡単に理由は温暖化ですとは言えないのだ。

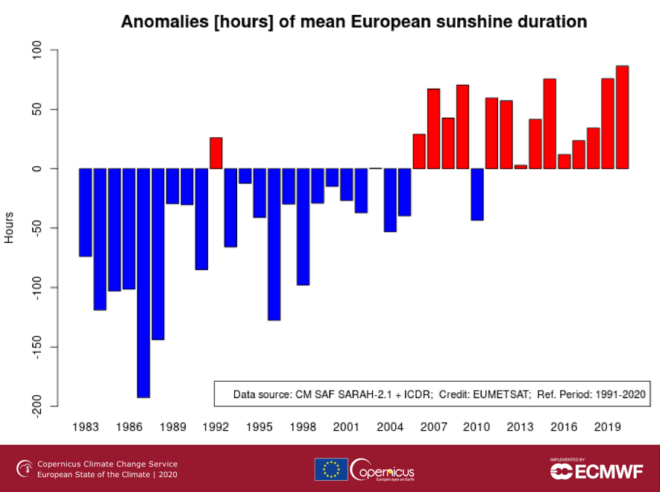

最後に余談。北半球ではずいぶんと日射が増えた。欧州では年間200時間ほど、つまり平均で毎日30分も日照時間が伸びたそうだ(図)。だとすると、農業生産はずいぶん恩恵を受けただろう。それから欧州は冬季に日照不足でビタミンD欠乏になって健康を害する人が多いというから、健康上も、日照時間の増加はずいぶんと恩恵をもたらしたであろう。日本はどうなのだろう。

出典:EU資料

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑩」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 今年6月2日に発表された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(案)」から読み取れる諸問題について述べる。 全155頁の大部の資料で、さまざまなことが書かれてい

-

筆者は「2023年はESGや脱炭素の終わりの始まり」と考えていますが、日本政府や産業界は逆の方向に走っています。このままでは2030年や2040年の世代が振り返った際に、2023年はグリーンウォッシュ元年だったと呼ばれる

-

関西電力大飯原発をはじめとして、各地の原発の再稼働をめぐって混乱が続いている。政府は再稼働を進めようとするが、地元の首長や住民の反対によって実現は不透明なままだ。そして5月5日に日本の全原発が停止した。

-

これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH

-

日本、欧州、米国で相次いで熱波が発生したとのことで、日本でも連日報道されていて、まるで地球全体が暑くなったかのようだが、じつはそんなことはない。 メイン大学のホームページにある米国の分析結果を見ると、7月21日の地上2メ

-

筆者は数年前から「炭素クレジット・カーボンオフセットは本質的にグリーンウォッシュ」と主張してきました。具体的な問題点についてはこちらの動画で整理していますのでぜひご覧ください。 さて、ここ半年ほどESGコンサルや金融機関

-

六ケ所村の再処理工場を見学したとき印象的だったのは、IAEAの査察官が24時間体制でプルトニウムの貯蔵量を監視していたことだ。プルトニウムは数kgあれば、原爆を1個つくることができるからだ。

-

メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしてい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間