IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

HRAUN/iStock

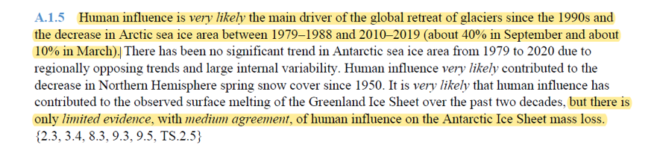

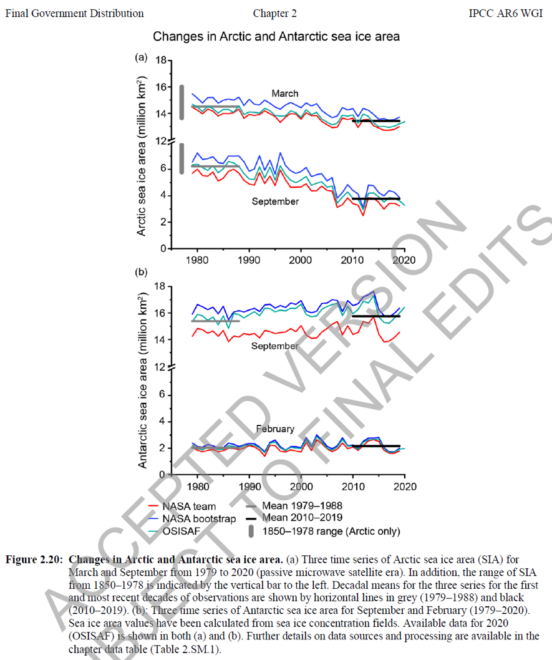

IPCC報告の「政策決定者向け要約」を見ると、北極海の氷は過去30年の間に減っていて(9月は4割減、4月は1割減)、地球温暖化が主な要因である、としている。(他方で南極の海氷は減っていない)。

そして本文を見ると図1(a)のように、確かに3月と9月の北極の氷は減り続けている。(他方で図1(b)を見ると、やはり南極の海氷は減っていない)。

図1:北極の海氷面積(a)と南極の海氷面積(b)

こう見てくると、そうなのか、北極の氷はどんどん減っているのか、と見える。

だがこれは未曽有の減少なのだろうか?

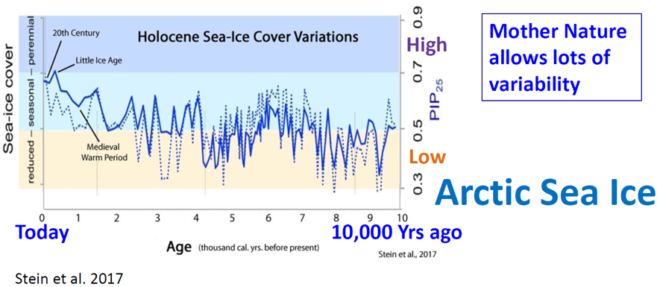

図2は過去の北極海の、ある一地点での海氷の量の推計である。横軸は千年単位で、一番左が現在で、右に行くほど昔であり、過去1万年が示してある。縦軸は海氷の量の指標で、上に行くほど面積が大きく、下に行くほど小さい。

これを見ると、海氷の面積は、1万年前から小さい時代が続き、4000年前からやや大きくなった。小氷期(Little Ice Age、1300-1850年)に最大に達したが、20世紀になってやや少なくなった。

けれども、20世紀の氷の量は、4000年以上前と比べるとかなり多い!

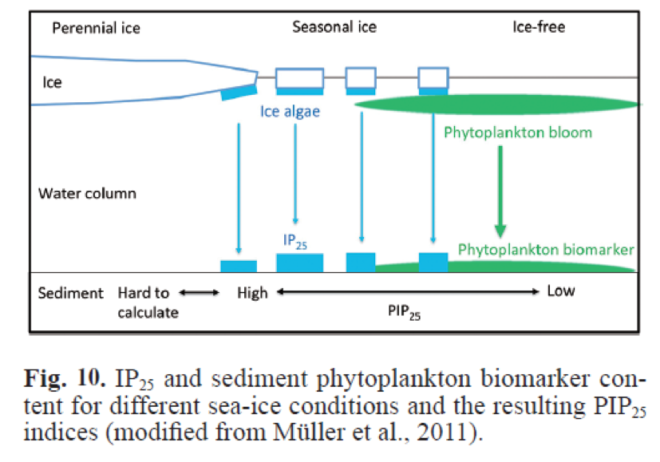

ちなみにこのような海氷の量の推計はどうして可能かというと、海氷がある場合と無い場合では、堆積物が変わるからだ(図3)。海氷がある場合にはIP25という化合物を含む藻が氷について堆積する。海氷が無い場合は光合成するプランクトンが堆積する。両者の比を取ると、海氷の量の指標になる(図2のPIP25)。

図3:海氷の量の推定方法(山本正伸2017)

図2も含めて、このような海氷の量の推計は北極海の至る所で行われてきた。IPCC報告でも8000年前から9000年前までの間は海氷は殆ど無く、4000年前ごろから海氷が増加した地点が沢山あることを書いている(9.3.1.1):

これだけの文献があるのに、図2のような、過去に海氷が少なかったことを示す図をIPCC報告は載せていない。(載せているのは近年の海氷の減少を示す図1だけ)。

なお参考までに、以下のまとめサイト(1, 2, 3)で図2に類似の図を幾つか見ることができる。

縄文時代の日本は今より暖かかったが、北極海も暖かかったようだ。

近年の北極海の海氷の減少には、人為的な温暖化もある程度は影響しているのかもしれない。

だが、北極海の氷が多くの場所で夏に無くなると言っても、未曽有の大異変という訳では無さそうだ。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

■

関連記事

-

EUは2026年1月1日から、輸入品の炭素含有量に事実上の関税を課する「炭素国境調整(CBAM)」を本格導入するとしている。目的は、域内の排出量取引制度(EU ETS)に属するEU企業と、域外の輸出企業との競争条件をそろ

-

私は友人と設計事務所を経営しつつ、山形にある東北芸術工科大学で建築を教えている。自然豊かな山形の地だからできることは何かを考え始め、自然の力を利用し、環境に負荷をかけないカーボンニュートラルハウスの研究に行き着いた。

-

日本の温室効果ガス排出は減少している。環境省はカーボンニュートラル実現について「一定の進捗が見られる」と書いている。 伊藤信太郎環境相は「日本は196カ国の中でまれに見るオントラックな削減をしている」と述べ

-

米紙ウォールストリートジャーナルは、やや共和党寄りと見られているが、民主党からも割と支持されていて、超党派の信頼があるという、米国には珍しい大手の新聞だ。筆者の見立てでは、地球温暖化問題について、ど真ん中の正論を続けてい

-

大阪市の松井市長が「福島の原発処理水を大阪に運んで流してもいい」と提案した。首長がこういう提案するのはいいが、福島第一原発にあるトリチウム(と結合した水)は57ミリリットル。それを海に流すために100万トンの水を大阪湾ま

-

6月1日、ドイツでは、たったの9ユーロ(1ユーロ130円換算で1200円弱)で、1ヶ月間、全国どこでも鉄道乗り放題という前代未聞のキャンペーンが始まった! 特急や急行以外の鉄道と、バス、市電、何でもOK。キャンペーンの期

-

「石器時代は石が無くなったから終わったのではない」 これは1973年の石油ショックの立役者、サウジアラビアのヤマニ石油大臣の言葉だ。 当時、イスラエルとアラブ諸国の間で第四次中東戦争が起きて、サウジアラビアは「石油戦略」

-

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間