「再エネ賦課金の全面停止」に賛成する

国民民主党の玉木代表が「再エネ賦課金の徴収停止」という緊急提案を発表した。

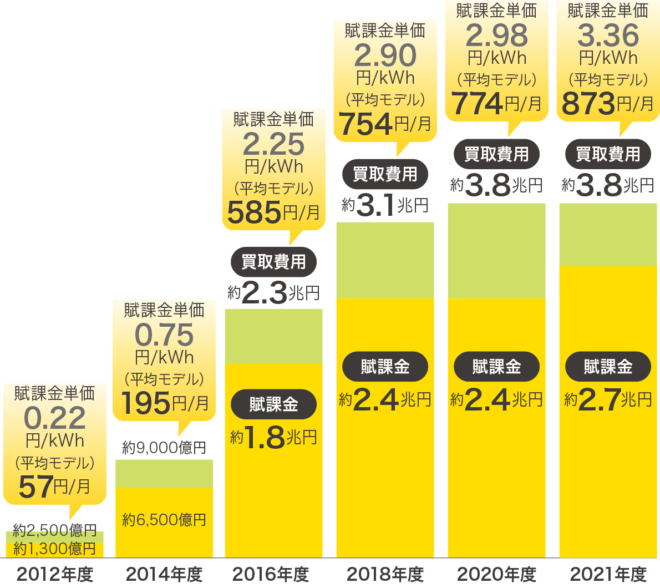

国民民主党は、電気代高騰対策として「再エネ賦課金の徴収停止」による電気代1割強の値下げを追加公約として発表しました。家庭用電気代の約12%、産業用・業務用電気代の16%が再エネ賦課金なので、平均家庭で年1万円安くなります。減収分(年間最大2.7兆円)については予備費(5.5兆円)で補填します。 pic.twitter.com/1S4Efxj1cy

— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) June 26, 2022

これは私のきのうの記事の提案と実質的に同じだが、さすがに私も賦課金の打ち切りまでは考えなかった。玉木氏の提案はそれより大胆なものだ。これで標準家庭で電気代のほぼ1割、年間約1万円の負担が軽減され、消費税1%以上の負担減になる。

ここでは「徴収停止」するだけで、その分を予備費で補填することになっているが、電力利用者の(個々に違う)料金を税金で一律に穴埋めするのは不公平だ。賦課金を全面停止して、補填もやめるべきだ。固定価格買い取り(FIT)を廃止し、電力はすべて卸電力市場で売買すればいい。それが電力自由化の精神である。

今はFITで再エネ業者の利益を20年間保証する一方で、余剰電力を卸電力市場で売買する不公平な制度になっている。これは不安定な電源を増やす逆インセンティブになり、電力利用者に莫大な負担をもたらしている。賦課金の負担は昨年だけで2.7兆円、2030年までに累計40兆円にのぼる。

エネ庁資料より

この結果、火力の稼働率が落ち、卸電力市場で限界費用の安い再エネが火力を駆逐して、火力が退役したことが、今回の電力危機の最大の原因だ。賦課金をやめると電力消費が増えるが、市場でフェアな競争をすれば、火力も採算がとれるようになって復帰するだろう。

これは20年間の全量買い取りを約束した送電会社(広域機関)と発電会社の契約違反になる可能性があるが、特別立法で広域機関を免責すればいい。再エネ派によると「再エネは原発や火力より安い」らしいから、これは彼らにとっても利益になるだろう。

関連記事

-

今年の国連気候変動サミットを前に、脆弱な国々が富裕国に対して、気候変動によって世界の最貧困層が被った損失に対する補償を支払うよう要求を強めているため、緊張が高まっている。約200カ国の外交官が11月7日にエジプトのシャル

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

-

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき

-

明るいニュースは米国から:大学に新設されるマイクロリアクター 最近届いた明るいニュースでは、米国の大学構内に研究用のマイクロ原子炉が新設されるという。 今年4月2日に、米国のナノ・ニュークリア・エナジー(NANO Nuc

-

GPIFがサステナ投資方針を月末公表へ、ESGの姿勢明確化―関係者 ブルームバーグ 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、サステナビリティー(持続可能性)投資に関する方針を初めて策定し、次期基本ポートフォリオ(資

-

米朝首脳会談の直前に、アメリカが「プルトニウム削減」を要求したという報道が出たことは偶然とは思えない。北朝鮮の非核化を進める上でも、日本の核武装を牽制する必要があったのだろう。しかし日本は核武装できるのだろうか。 もちろ

-

気候研究者 木本 協司 地球温暖化は、たいていは「産業革命前」からの気温上昇を議論の対象にするのですが、じつはこのころは「小氷河期」にあたり、自然変動によって地球は寒かったという証拠がいくつもあります。また、長雨などの異

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で科学とのつき合い方について論じたが、最近経験したことから、改めて考えさせられたことについて述べたい。 それは、ある市の委員会でのことだった。ある教授が「2050年カーボン

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間