2050年世界の温室効果ガスと日本の対応 ①

田中 雄三

Khaosai Wongnatthakan/iStock

排出量は中所得国の動向に依存

日本は2050年に温室効果ガス(GHG)排出を実質ゼロにする目標を公表しています。それは極めて困難であるだけでなく、自国だけが達成してもあまり意味がありません。世界の動向に目を配ることが必要です。

目標実行の道半ばで、2050年世界のGHG排出量が半減くらいの見通しとなった場合、日本は目標を修正することが必要になるでしょう。

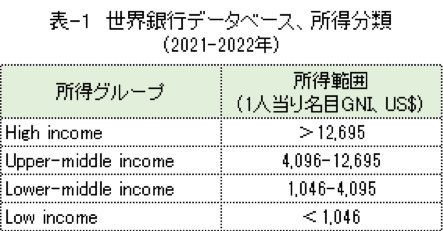

世銀の所得分類

本稿では、世界銀行のデータベースを用い、2050年世界のGHG排出量を検討しました。

なお、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)のデータベースの値と少し違っているようですが、世銀のデータは森林等の吸収(LULUCF)を考慮した値のようです。同データベースは、210余りの国と地域のデータを収録していることに加え、表-1に示すように、それらを所得水準によりHigh income、Upper-middle income、Lower-middle income、Low incomeの4つに分類しています。

表1

英国を含めたEU-28は、ブルガリアを除いてHigh incomeに分類されており、それを除いたものをHigh income改としました。中国とインドは、それぞれUpper-middle income、Lower-middle incomeに属しますが、両国の影響が大きいため、それらを分離し「改」付けて示しました。

なお、本文中ではEU-28を含めたHigh incomeを高所得国、中国とインドを含めたUpper-middle incomeとLower-middle incomeを併せて中所得国、Low incomeを低所得国と記載しました。また、高所得国は先進国、中所得国は発展途上国と考えても、それほど違わないと思います。

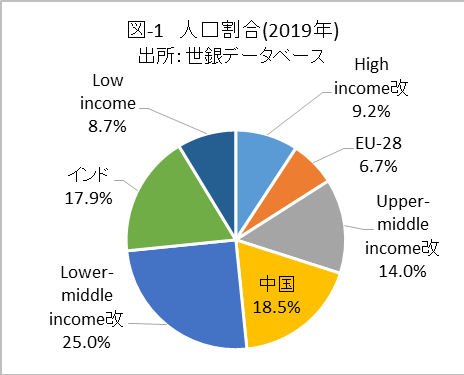

図-1に、これら7つの国とグループの2019年の人口比率を示しました。高所得国の人口比率は16%に過ぎません。

図1

<GHG排出量の2/3は中所得国>

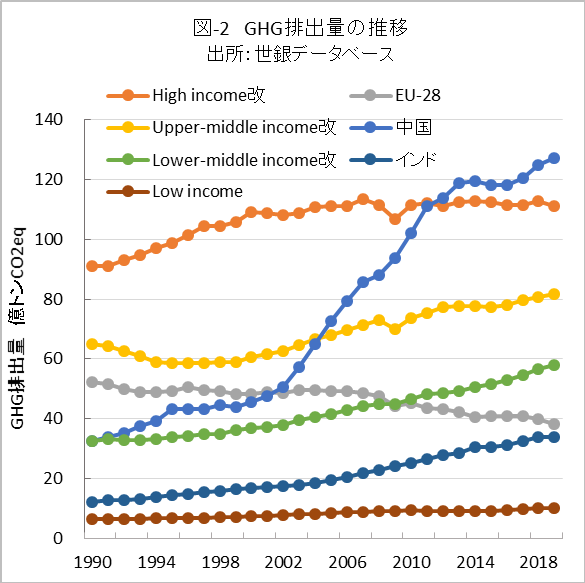

図-2に、7グループのGHG排出量の推移を示しました。注目されるのは、中国のGHG排出量の急増です。また、EU-28のGHG排出量は緩やかに減少し、High income改は2010年頃から概ね横ばいです。しかし、その他のグループの排出量は増加を続けています。

図2

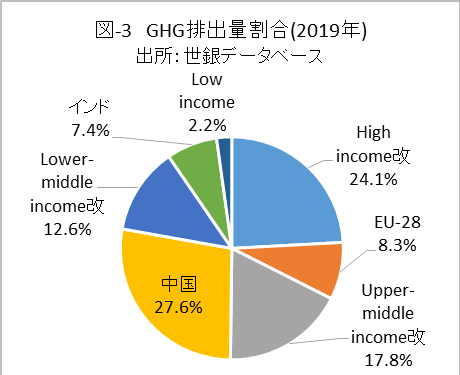

図-3は2019年のGHG排出量割合で、高所得国の排出量が世界の約1/3、中所得国の排出量が世界の2/3を占めています。なお、低所得国のGHG排出量割合は全体の2%に過ぎず、経済支援は必要でもGHG排出量に関する考慮はほとんど必要ありません。

図3

2050年のGHG排出量に関し、EU-28はGHG削減を主導してきた組織であり、GHGネットゼロは容易ではないと思いますが、最大限の努力をするでしょう。しかし、世界のGHG削減が進まない場合、EUだけが削減することはないかもしれません。なお、世界のGHG削減が進まない場合の対策として国境炭素税の創設が言われますが、EUだけが実施しても、世界の貿易ルールにはならないだろうと思います。

High income改では2019年GHG排出量が多い順に、米国、日本、カナダ、サウジ、韓国、オーストラリア、アラブ首長国連邦で、これらの国の小計は同グループの90%を超えています。サウジの2060年以外は、2050年までにネットゼロを目指すと表明しています。但し、米国は共和党政権に代われば、気候変動への取り組みはトーンダウンするでしょう。

その他の国もバイデン政権の呼びかけに応じて表明したものが多く、実行計画があるわけではありません。GHGネットゼロを達成できるかは疑問です。それでも、気候変動に関する世界の取り組みが変わらなければ、GHG排出量は今よりかなり減少するものと思います。

<GHG削減のインセンティブ>

2050年世界のGHG排出量に最も大きな影響を及ぼすのは中国、インドを含めた中所得国と考えます。

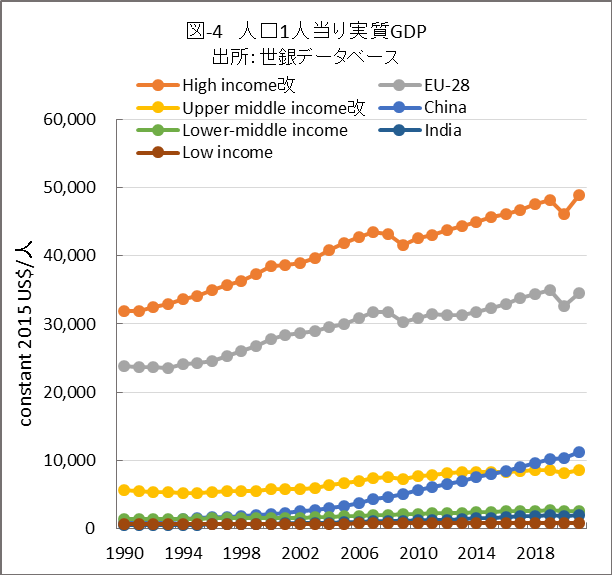

図-4には、1人当たり実質GDPの推移を示しました。表-1の所得分類のようにGNIを示そうと思ったのですが、世銀データベースでデータの欠落が多いのでGDPを示しました。GDPとGNIでは大きな違いはありません。人口の多い大国は、GDPでもGHG排出量でも多くなるのは当然です。人口1人当りで比較すべきと考えています。

図4

高所得国と中所得国では、1人当りGDPに非常に大きな較差があります。食糧やエネルギーの世界供給量には限りがありますから、素朴に考えれば、高所得国は物資的豊かさの追求を抑制すべきかもしれません。一方、その他の国々が、今より豊かになることを望むのは当然のことでしょう。

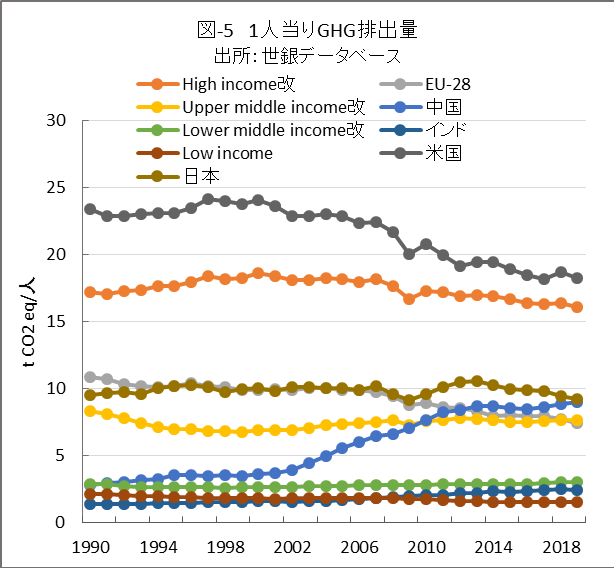

図-5には1人当たりのGHG排出量を示しました。参考として、日本と米国のデータも付記しました。

図5

GHG低減が進んでいるのはEUですが、2019年の1人当り排出量で中国を含めたUpper-middle incomeはEU-28と同水準です。因みに日本は、1990年からGHG排出量が殆ど低減していませんが同様です。それに対し、EU-28を除いたHigh income改のGHG排出量は約2倍です。また、インドを含めたLower-middle incomeは遥かに少なく、率直に言って、GHG削減を求めるような水準ではないように思います。

上記2つのグラフは、中所得国は今より豊かになることを優先し、GHG排出削減は後回しになることを示唆していると思います。

補足になりますが、「グリーン成長」という考えがあります。GHG大幅削減と経済成長が両立すると主張する必要があったものと思います。

先進国が生産の多くを発展途上国に外注しているグローバル経済では、材料消費が先進国から発展途上国にシフトしています。しかし、先進国が輸入する物品の製造過程での物質消費を先進国に加えれば、経済成長とともに物質消費が増加していると分析されています。

また、多くの高所得国で経済成長が続いているにもかかわらず、21世紀にCO2排出量が減少しています。一方、発展途上国は、GDP成長よりも遅い速度ですがCO2排出量は増加を続けています。CO2排出から経済成長を絶対的に分離することは可能で、一部の地域では起こっています。

しかし、世界の継続的な経済成長のもとで、2050年までに気温上昇を1.5℃に抑制できる可能性は低いことを実証データが示していると分析されています。経済成長はエネルギー需要を増加させ、再生可能エネルギーへの移行をより困難にし、土地利用の変化と産業プロセスからの排出を増加させるためとされます。(筆者ウェブページ、解説:グリーン成長、環境と経済成長の両立は可能か)

中国・インドの例

改革開放政策を続けていた中国は、2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟したことで急速な経済成長を遂げ、北京、上海などの大都市部は先進国並みになりました。

しかし、李克強首相が2020年に語ったように、「中国は人口の多い発展途上国で、国民1人当たりの年収は3万元だが、平均月収1000元の人が6億人もいる」とされます。共産党政権を維持するには、大きな所得較差の解消が必要と言われます。

一方、GHG排出削減に関し中国は、CO2排出量を2030年までに減少に転じさせ、2060年までに実質ゼロにすると表明しています。恐らく、2030年までは経済成長を優先し、所得較差を許容できる水準に縮小し、その後30年でCO2実質ゼロを目指すものと想像されます。近年の経済成長の鈍化により、CO2実質ゼロの時期も2060年より遅れるかもしれません。

1980年代までインドは、中国と同程度の貧しさでした。なぜ、中国とこのように大きな経済較差ができてしまったのかと嘆いているレポートを目にしたことがあります。COP26でインドは、2070年までにGHG実質ゼロを達成すると表明しました。やっと経済成長の入口に立ったインドは、この先20年は経済成長を優先し、その後30年間でGHG実質ゼロを目指すことと思われます。

中国とインドはGHG排出量が世界1位と3位の大国のため、仕方なく排出量ネットゼロを表明したもので、達成の見通しがあるわけではないと思います。豊かさで先進国と大きな較差がある中所得国は、温暖化防止の必要性は理解しても、暫くは経済成長を優先することでしょう。

中所得国が世界のGHG排出の2/3を占める現状を考えれば、2050年世界のGHG排出量は、中所得国が経済成長しつつGHG増加を如何に抑制または削減できるかに掛かっていると考えます。

IEAによる2050年世界CO2排出量の算定

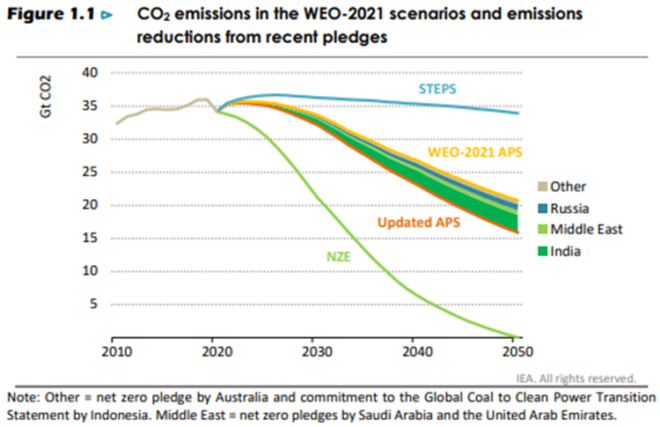

国際エネルギー機関(IEA)は2021年11月、Figure 1.1に示す2050年までの世界のCO2排出量の誓約シナリオ(APS)を公表しました。パリ協定が提出を求めているGHG削減目標である「各国が決定する貢献(NDCs)」や2050年ネットゼロなど各国が公表した誓約をもとに算定されたものです。

WEO-2021 APSは2021年5月までに各国が公表した気候変動への取り組み、Updated APSは2021年10月初旬までに公表した取り組みを考慮し、それらが完全且つ時間どおりに達成されることを前提としたものです。GHGでなくCO2排出量であることに注意してください。

なお、曲線STEPSはNDCsを含む実施されているか、国によって発表された確固たる政策のみを含む「国家政策シナリオ」に基づくものです。また、曲線NZEはIEAが2021年5月に公表した2050年にネットゼロを達成するシナリオです。

上図のUpdated APSによれば、世界のCO2排出量は2020年の約35 Gt CO2から2050年の約16 Gt CO2へ約55%低減しています。なお、STEPSでは、人口増加や経済成長等によるエネルギー消費の増加と、エネルギー効率向上や脱炭素化等により、2020年と2050年のCO2排出量はほとんど同水準です。

各国が表明した2050年ネットゼロ誓約が全て達成されるかは甚だ疑わしいところです。IEAの算定とGHG排出削減に関する上述の筆者の説明から、温暖化防止への関心が持続し全ての国が真剣に取り組んだとしても、2050年世界のGHG排出量は現状の半分程度の可能性が高いというのが筆者の考えです。

2050年世界のGHG排出量は、中所得国が経済成長しつつ、GHG排出をどこまで削減できるかに依存していると考えます。次稿では、中所得国を中心に電力の低炭素化・脱炭素化の可能性について示した上で、日本の取り組みについて筆者の考えを述べていこうと思います。

(次回につづく)

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本稿に関連し、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」もご参照下さい。

関連記事

-

6月29日のエネルギー支配(American Energy Dominance)演説 6月29日、トランプ大統領はエネルギー省における「米国のエネルギーを束縛から解き放つ(Unleashing American Ener

-

ドイツのための選択肢(AfD)の党首アリス・バイゼルががイーロン・マスクと対談した動画が話題になっている。オリジナルのXの動画は1200万回再生を超えている。 Here’s the full conversa

-

半世紀ほど前から原子力を推進することを仕事としていたが、引退したとたんに自分自身が原発事故で避難しなくてはならなくなった。なんとも皮肉な話だ。

-

関西電力をめぐる事件の最大の謎は、問題の森山栄治元助役に関電の経営陣が頭が上がらなかったのはなぜかということだ。彼が高浜町役場を定年退職したのは1987年。それから30年たっても、金品を拒否できないというのは異常である。

-

シェブロン、米石油ヘスを8兆円で買収 大型投資相次ぐ 石油メジャーの米シェブロンは23日、シェールオイルや海底油田の開発を手掛ける米ヘスを530億ドル(約8兆円)で買収すると発表した。 (中略) 再生可能エネルギーだけで

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 米国の核の傘があてにならないから、日本は核武装すべきだとの意見がある。米国トランプ大統領は、日本は米国の核の傘を当てにして大丈夫だと言いつつ日本の核武装を肯定している。国内でも核武装

-

政策アナリストの6月26日ハフィントンポストへの寄稿。以前規制委員会の委員だった島崎邦彦氏が、関電の大飯原発の差し止め訴訟に、原告の反原発運動家から陳述書を出し、基準地震動の算定見直しを主張。彼から規制委が意見を聞いたという内容を、批判的に解説した。原子力規制をめぐる意見表明の適正手続きが決められていないため、思いつきで意見が採用されている。

-

ところが規制委員会では、この運用を「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)」という田中俊一委員長のメモで行なっている。これはもともとは2013年7月に新規制が実施された段階で関西電力大飯3・4号機の運転を認めるかどうかについての見解として出されたものだが、その後も委員会決定が行なわれないまま現在に至っている。この田中私案では「新規制の考え方」を次のように書いている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間