「人類が経験したことのない暑さ」の原因は気候変動なのか

Tr6/iStock

昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。

気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も農業も始まっていない頃と比較しても意味がないだろう。今の、そしてこれから経験する気温は、人類と文明が経験したことのない暑さだ。pic.twitter.com/Jriq7emhUT

— Kenji Shiraishi (@Knjshiraishi) March 8, 2024

これはホッケースティック曲線と呼ばれ、最近の気温上昇が異常に急速なことを示す。IPCCの第6次評価報告書にも登場した。これが本当だとすると、今は過去2万年間なかった急速な温暖化が進行中だということになるが、本当だろうか。

ヒートアイランド現象が混入している

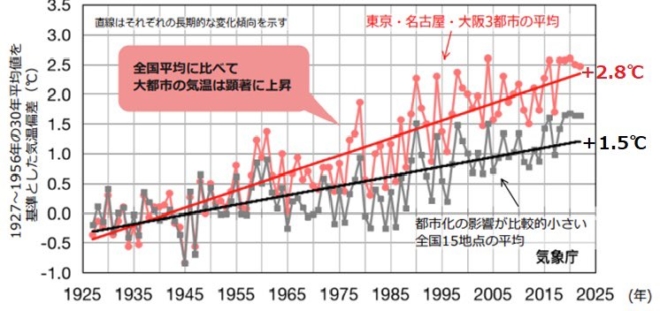

ホッケースティック曲線の元の年輪データはノイズが多く、このデータはそこから極端なデータを選んだ疑いがある。北半球の気温が高いことは事実だが、これは都市の建物や道路の照り返しなどによるヒートアイランド現象(UHI)を含む(図1)。

図1 ヒートアイランド現象(気象庁)

都市部の観測点の気温はUHIの影響を受けているが、平均気温を算出するとき「均質化補正」されているので集計データには影響がないというのがIPCCの見解だ。

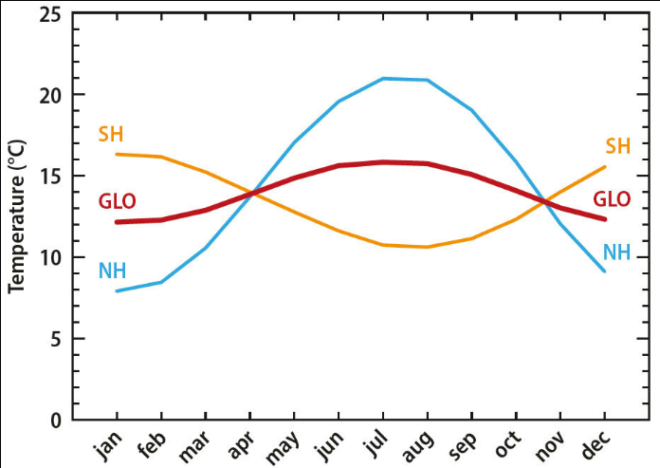

しかし気温は都市部の観測点と、農村などUHIの影響のない観測点を平均して補正するので、都市の多い国では平均気温が高く出る傾向が強い。図2のように気象衛星による北半球(NH)の7月の気温は南半球(SH)の1月より5℃ぐらい高い。

図2 1961~1990年の北半球と南半球の年間気温(GMST)

図2 1961~1990年の北半球と南半球の年間気温(GMST)

温暖化が北半球に片寄って起こることはありえないので、これは都市化の影響(UHI)が気象衛星の観測データに現れていることを示す。逆にいうと南半球の気温が本当の平均気温に近いので、温暖化は地球全体の平均(GLO)よりかなり小さい可能性がある。

異常気象は増えていない

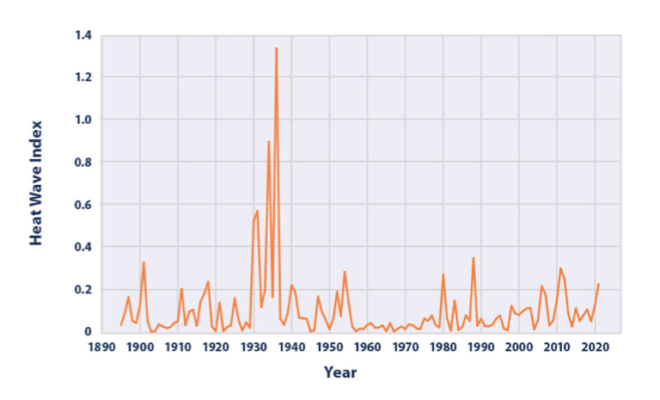

もっと問題なのは、温暖化の影響で異常気象が増えているというIPCCの主張が実測データで裏づけられないことだ。IPCCは異常気象が増えていると定性的に述べているが、奇妙なことに数字も図も出していない。

そこでアメリカ政府の熱波についての統計を示すと、次のようになっている。ウォレス=ウェルズのいうような大きな熱波は数年に1度は来るが、その頻度は(1930年代を除いて)変わらない。最近とくに増えたわけでもない。

図3 アメリカの熱波の頻度(アメリカ環境省)

図3 アメリカの熱波の頻度(アメリカ環境省)

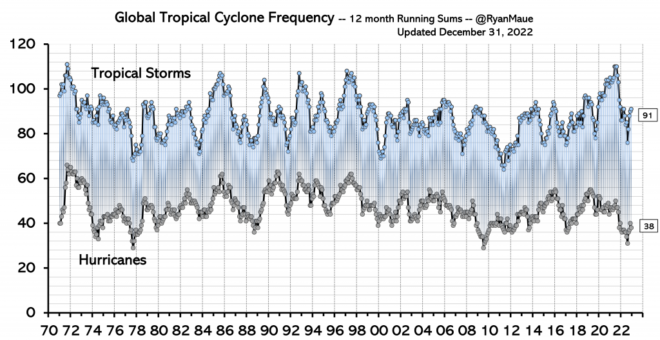

サイクロン(熱帯低気圧)やハリケーンの頻度も、図4のようにほとんど変わらない 。これらの傾向は、ホッケースティック曲線とは対照的である。1900年ごろから急速に気温が上がっているのに、1970年以降も異常気象はほとんど増えていない。

図4 熱帯のサイクロンの頻度(Burn & Palmer)

この矛盾の説明として考えられるのは、ホッケースティック曲線は正しいが異常気象の頻度が低すぎるのか、その逆かである。図3はアメリカ政府の統計、図4は各国政府の統計を集計した数字で、権威ある科学誌Nature Science Reportに掲載されたものだ。

ここから考えると、過去100年間の気温上昇の原因は気候変動だけではなく、UHIのような都市のノイズが含まれているのではないか。あるいは意図的に急勾配のデータを選んでホッケースティック曲線がつくられたという疑惑もある。

関連記事

-

チャーミー大島先生との巡り会い 大島教授に最初にお会いしたのは、彼が立命館大学教授になって数年、岩波の〝赤本〟『原発のコスト』をもって華々しく論壇に登壇した直後の頃だった。原発の反対・推進が相まみえるパネル討論会でのこと

-

今年は、太平洋戦争(大東亜戦争)終結70周年であると同時に、ベトナム戦争(第2次インドシナ戦争)終結40周年でもある。サイゴン陥落(1975年4月30日)と言う極めてドラマティックな形で終わったあの悲劇的な戦争については、立場や年齢によって各人それぞれの思いがあろうが、筆者にとっても特別な思いがある。

-

福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNei

-

米国はメディアも民主党と共和党で真っ二つだ。民主党はCNNを信頼してFOXニュースなどを否定するが、共和党は真逆で、CNNは最も信用できないメディアだとする。日本の報道はだいたいCNNなど民主党系メディアの垂れ流しが多い

-

東京都、中小の脱炭素で排出枠購入支援 取引しやすく 東京都が中小企業の脱炭素化支援を強化する。削減努力を超える温暖化ガスをカーボンクレジット(排出枠)購入により相殺できるように、3月にも中小企業が使いやすい取引システムを

-

はじめに COP30を目前に、アメリカのニュースサイトAmerica Out Loudに、Ron Stein氏と私の共著論考が掲載されました。 Green delusionists attending COP30 are

-

(前回:化石燃料は、風力・太陽光では置き換えられない!) 前回に続き、米国でプロフェッショナル・エンジニアとして活躍されるRonald Stein氏と共同で執筆しましたので、その概要をご紹介します。 はじめに 近年、世界

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間