地元優遇で再稼働合意を狙う?柏崎市長が東電に投げた一手とは

柏崎刈羽原子力発電所

東京電力HPより

桜井柏崎市長と東電・小早川社長の会談

2025年1月22日、柏崎市の桜井市長は、市役所を訪問した東京電力ホールディングスの小早川社長に対し、柏崎刈羽原発1号機がかつて東北電力と共同で開発された経緯に触れたうえで、6・7号機の再稼働にあたって一部権益を東北電力に移管し、原発由来の電力を県内の事業所に供給する構想を示しました。

確かに、原発立地点の住民の中には「目の前で大量の安価な電気が発電されているのに、その電気はすべて東京に送られ、自分たちにはメリットが少ない」と感じている人が多いようです。一方、都市部の人々から見れば、固定資産税や電源立地交付金によって地元自治体は潤い、結果的に住民の地方税負担は軽くなっているはずだ、あるいは原発関連の作業員が多く滞在することで旅館業や飲食業にも恩恵があるはずだ、という意識の違いがあるのも事実です。

こうした背景を踏まえ、地元自治体のトップである桜井市長が住民の声を代表して今回の発言に至ったのだと思われます。

さらに市長は、「脱炭素電力を地元(新潟県内の事業所)でも利用できるよう、東北電力との関係も含めて検討してほしい」と要望しました。ここで言う「脱炭素電力」は、実質的には「安価な電力」を意味していると考えられます。

また、「柏崎市内の事業所」ではなく「新潟県内の事業所」と述べた点にも注目すべきです。これは、原発の再稼働に必要な「地元の同意」が柏崎市だけでなく新潟県全体として必要であり、より広い地域にメリットを示すことで、県議会の合意を得やすくしたいという意図がうかがえます。

なお、現行の「託送」制度を用いれば、東北電力の協力がなくてもこの構想は実現可能です。事業所に限らず、一般家庭を対象としたサービスも提供することができます。

原発で発電した電気の値段をシミュレーションすると、いくらになるのか?

原子力発電でつくられた電気のコストを「原価」として、電気料金を試算すると、一体どの程度の金額になるのでしょうか。

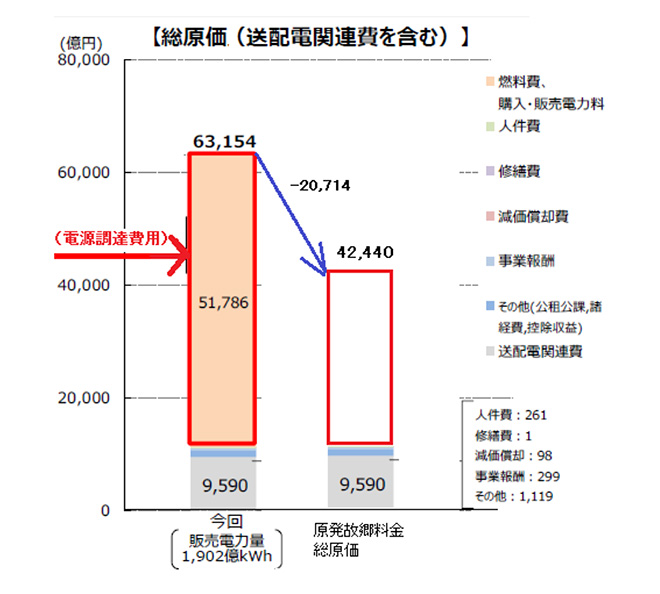

図1は、2023年1月に東京電力が電気料金の値上げ申請を行った際に提出した資料です。それによると、総原価6兆3,154億円のうち、火力発電に関わる燃料費や電力購入費は5兆1,786億円で、全体の82%を占めています(なお、運転停止中の原発の維持管理コストも総原価に含まれています)。

このデータをもとに、「仮に原発だけで発電していた場合の電気料金」がどの程度になるのかをシミュレーションしてみましょう。

図1 東電料金値上げ申請資料の料金原価(2023年1月申請時)

「原発の電気は火力と違って燃料費がかからないのだから、総原価から電源調達費用をすべて差し引いて、6兆3,154億円-5兆1,786億円=1兆1,368億円を総原価として計算すべきだ」という意見もあります。

しかし、この計算方法はやや楽観的すぎるでしょう。原発は出力調整が苦手で、電力需要の変化に即応することができません。そのため、変動に対応できる火力や水力の併用が不可欠で、原発だけでは電力供給をまかなえないのが実情です。

では、現状の設備容量を無視して「原発を究極まで増設した」場合、火力発電の燃料費はどこまで削減できるでしょうか。

たとえば、関西電力や九州電力は、原発をほぼ全機稼働させた結果、火力の燃料費をおおよそ50%削減できています。ただし、この効果は揚水式発電所(余剰電力を利用して水を汲み上げ、必要なときに発電する方式)の容量に強く依存します。関西電力はこの設備容量が他社より大きいため可能でしたが、東京電力が同様の削減を実現できるかどうかは不透明です。

そこでここでは、燃料費を40%削減できると仮定し、電源調達費用5兆1,786億円の40%=2兆714億円を削減できるとします。

これを総原価から差し引くと:

6兆3,154億円-2兆714億円=4兆2,440億円

この4兆2,440億円を「原発中心で電力供給した場合の試算的な総原価」として用い、電気料金の試算をしてみます。

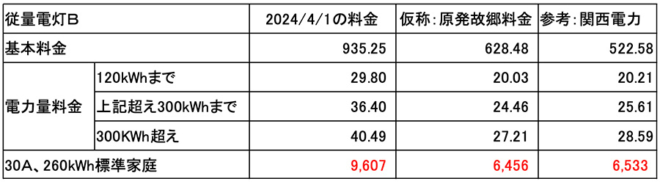

表1 東電の原発比率を極限まで高めたときの料金予想

(注)標準家庭料金は燃料費調整、再エネ賦課金、消費税を含んでいないので各社の正式発表とは異なります。

表1は、東京電力の電源構成における原発比率(=原子力/〔火力+原子力〕)を40%まで高めた場合を想定し、総原価を4兆2,440億円に抑えたときの電気料金を示しています。この試算によれば、標準家庭の月額電気料金は6,456円となり、関西電力の水準よりもやや安価です。

この価格で「原発ふるさと割」あるいは「新潟限定・原発故郷料金」と銘打って販売するのはいかがでしょうか。そうすれば、「原発があることで、これだけ電気が安くなるのか」という実感を、新潟県民をはじめとする消費者に広く与えることができるはずです。

もっとも、現時点では福島第一・第二原子力発電所の廃止が決定しており、柏崎刈羽原発の全機および日本原電の東海第二原発を再稼働させたとしても、東京電力管内における原発比率を40%にまで引き上げるのは困難です。したがって、現実にはここまで電気料金を引き下げるのは難しいと考えられます。

とはいえ、将来的にたとえば東通原子力発電所の運転開始や、火力燃料費の国際的な下落といった要因が加われば、こうした水準に近づく可能性もあります。

東電にとっては苦渋の選択、しかし一考の価値あり

仮に新潟県限定で、表1に示した料金水準で電力を販売した場合、どうなるでしょうか。この価格が十分に安価で魅力的である以上、注文が殺到する可能性は高いと考えられます。

しかし、この料金は東電にとって原価割れとなる水準です。本来、東電としては原子力で発電した安価な電力をできるだけ高く販売し、累積債務の返済に充てたいと考えているはずで、この価格での提供には慎重にならざるを得ません。

また、地元の電力会社である東北電力から「ダンピングだ」との批判を受ける可能性もあります。新潟県内での価格競争が激化すれば、他社との摩擦も避けられないでしょう。

とはいえ、地元向けに限定的な割安料金プランを展開することで、原発立地自治体との信頼関係を強化し、再稼働への理解を広げるきっかけにもなり得ます。リスクはあるものの、地域との協調を重視する観点からは、東電にとって検討に値する施策とも言えるのではないでしょうか。

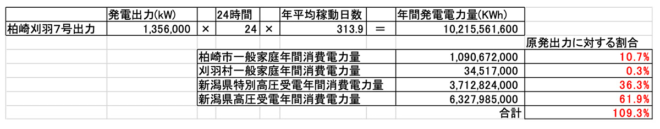

表2 柏崎刈羽原発7号機の年間発電電力量と新潟県各種消費電力

資料は2022年2023年資源エネルギー庁統計資料より

表2では、柏崎刈羽原発7号機の年間発電電力量(※稼働率0.86で試算)と、新潟県内の電力消費量──具体的には、柏崎市・刈羽村の一般家庭、新潟県全体の特別高圧受電(66kV以上)、および高圧受電(6kV)──との比較を示しています。

仮に、これらの全需要が東京電力の「原発故郷料金」に切り替わったとすると、7号機の年間発電電力量に対して需要は109%に達します。つまり、7号機の電力はすべて新潟県内で安価に消費されてしまう計算になります。これでは、電力をできるだけ高く売って収支改善を図りたい東電にとっては大きな痛手です。

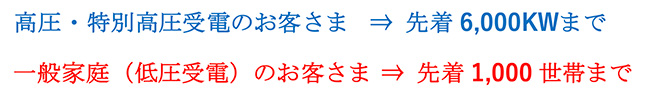

「早い者勝ち」方式の提案

そこで、早い者勝ちの方式を採用するのはどうでしょうか。

表3の数値の通り、供給対象を限定して「原発故郷料金」の契約を募集すれば、7号機の発電量のわずか約1%程度に抑えることができます。この規模であれば、東電の収支に大きな影響を与えることはなく、現実的なスキームと言えるでしょう。

表3 原発故郷料金募集上限(1回あたり)

まずはこの「第1次募集」として1%の範囲で限定供給し、次に6号機が再稼働した段階で同じ規模の「第2次募集」、さらに5号機・4号機と順次再稼働すれば、同様に「第3次募集」「第4次募集」と続けることができます。

こうして段階的に供給枠を拡大していく方式であれば、地元の再稼働への理解や期待も高まり、「次は何号機を動かしてほしい」という声が自然と広がる可能性もあります。

桜井柏崎市長がここまで深く読み取っていたとは考えにくいものの、「原発で発電された電気を地元で安価に販売する」というコンセプトは、原子力発電のコスト優位性を具体的に実感させるという意味で、意外に有効な戦略かもしれません。

関連記事

-

福島第一原子力発電所の事故を教訓に民主党政権下で発足した、原子力規制委員会と原子力規制庁。独立性確保の名目の下で与えられた巨大な権力を背景に、その行政活動は明らかにおかしい。法律の無視、そして科学的分析を欠いた恣意的な規制を繰り返す。

-

デモクラシーの歴史は長くない。それを古代ギリシャのような特権階級の自治制度と考えれば古くからあるが、普通選挙にもとづく民主政治が世界の主流になったのは20世紀後半であり、それによって正しい意思決定ができる保証もない。特に

-

今回も前回に続いて英国シンクタンクの動画から。 大手の環境雑誌ナショナル・ジオグラフィックが、飢えてやせ細った、ショッキングなシロクマの映像を見せて、気候変動の影響だ、気候緊急事態だ、とした。この映像は25億回も再生され

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉑に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 今回

-

先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。

-

過去の気温上昇について、気候モデルは観測に比べて過大評価していることは何回か以前に書いた(例えば拙著をご覧頂きたい)。 今回は、じつは海水温も、気候モデルでは熱くなりすぎていることを紹介する。 海水温は、気候システムに余

-

三菱商事グループが、千葉県銚子沖と秋田県能代・由利本荘沖で進めていた洋上風力発電事業からの撤退を調整している、というニュースが報じられた。 三菱商事、国内3海域の洋上風力撤退を表明 コスト上昇、採算取れず 2021年の第

-

気候関係で有名なブログの一つにClimate4youがある。ブログ名の中の4が”for”の掛詞だろうとは推測できる。運営者のオスロ大学名誉教授Ole Humlum氏は、世界の気候データを収集し整理して世に提供し続けている

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間