環境省の“正しい情報”は本当に正しいのか?

Natali_Mis/iStock

2025年6月20日、NHKニュースにて「環境省 気候変動に関するフェイク情報拡散防止で特設ページ」という報道がありました。記事によると、「地球温暖化は起きていない」「人間の活動による温室効果ガスの排出は関係ない」といった、科学的根拠に乏しい、あるいは誤解に基づいた投稿が、特に昨年後半以降、インターネット上で相次いでいる」とのことです。

浅尾環境大臣は、「科学的根拠のない情報が広がることは由々しき問題であり、今後は分かりやすい発信を行っていく」と述べました。

それでは、環境省が発信するという「科学的根拠に基づいた分かりやすい情報」の内容について、実際に確認していきたいと思います。

科学的根拠にもとづく情報とは何か?

まずは、科学的根拠に基づくデータの例をいくつか見ていきたいと思います。キヤノングローバル戦略研究所の杉山氏の記事などを参考に、具体的なデータを確認していきましょう。

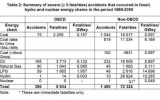

1. 地球の大気中CO2濃度は少しづつ増加している

図1 1985~2024年までのCO2濃度の変化

気象庁のwebサイトより

図1は気象庁のWebサイトのデータです。大気中のCO2濃度は少しづつ増加していることは、間違いないようです。

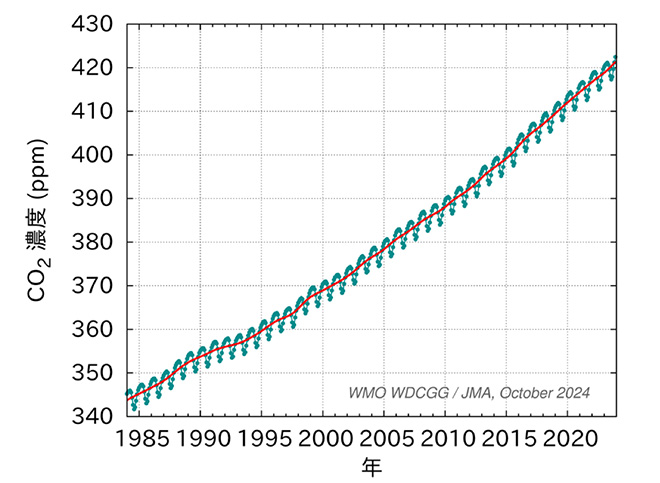

2. 地球の平均気温は少しづつ上昇している

図2 1900~2024年までの日本の年平均気温の変化

気象庁のWebサイトより

図2は、同じく気象庁のWebサイトに掲載されている、日本の年平均気温の変化を示したものです。これを見ると、年平均気温が少しずつ上昇していることは確かなようです。ただし、CO2濃度の増加と平均気温の上昇傾向が一致しているとは言えません(たとえば、平均気温は2021年ごろから急激に上昇しているものの、CO2濃度にはそのような変化は見られません)。

したがって、CO2濃度が気温上昇の主な原因であることを示す明確なデータは確認できませんでした。

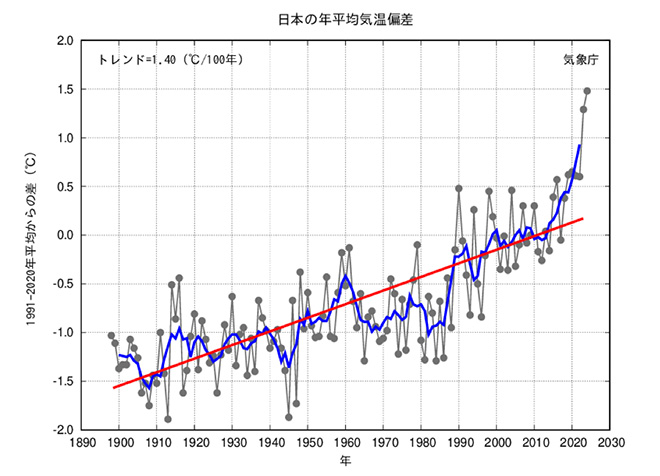

3. 年間降水量は増加、減少などのトレンドはない

図3 1900~2024年までの日本の年降水量の変化

気象庁のWebサイトより

図3も気象庁のWebサイトからのデータですが、年間の降水量は折れ線グラフを見る限り、上下に変動しているものの、増加・減少いずれの明確なトレンドも見られません。つまり、増加も減少もしていないということです。

なお、気象庁のWebサイトでも「直ちに地球温暖化やヒートアイランド現象の影響によるものとは言えません。確実な評価を行うためには更にデータを蓄積する必要があります」と説明されています。

4. 台風の大型化は進んでいない

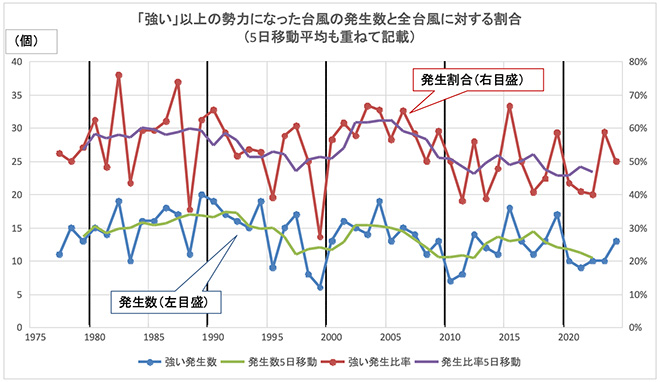

図4 1975~2024年までの「強い」台風の発生数、割合

気象庁のWebサイトより

図4も、気象庁のWebサイトに掲載されているデータです。「強い台風」は、最大風速が33m/s以上の台風と定義されています。

このグラフを見ると、強い台風の発生数および全体の発生に占める割合のいずれも、増加しているとは言えません。むしろ、発生割合(紫色の折れ線グラフ)は、ゆるやかに減少傾向にあるようにも見えます。

以上の客観的なデータを踏まえたうえで、いよいよ環境省のページをのぞいてみたいと思います。

とても難解な環境省のページ

環境省Webサイトの「地球環境・国際環境協力」の項目には、気候変動に関する科学的知見が掲載されています。私もいくつかのページを眺めてみましたが、情報量は確かに膨大です。

これだけの資料をまとめたのは大変な作業だったと思いますが、端から順に見ていったら、最後までたどり着けないだろうと感じました。全体としては、さまざまな組織が税金を使って行った研究成果へのリンク集という印象で、内容に統一感は見られません。

図5 環境省「地球環境・国際協力」Webサイトのキャプチャー

気候変動に関する科学的知見が書いているそうです。あくまでも自称ですが…

これは、環境省のトップページを見た私の率直な感想です。まず印象的だったのは、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の権威が強調されている点です。

たとえば、「IPCCの報告書は、各国が承認・採択した最新の科学的知見として(中略)……政策的に中立であり、特定の政策の提案を行わないという科学的中立性を重視しています」との記載があります。

あたかも「IPCCこそが唯一の公的な気候変動を議論する場であり、この報告書に誤りがあるはずがない」と言いたげな表現です。

また、日本人は「国連の機関」「各国政府の承認」「世界の潮流」といった言葉に弱く、私自身も「世界の潮流に遅れてはならない」と感じてしまいがちです。その意味で、「脱炭素は世界の潮流である」と思わせる効果も狙っているように見えます。

そもそも、「科学的知見に基づく」と言いながら、冒頭から権威を前面に出してくるあたりに、すでに一種の“あやしさ”を感じてしまいます。

「ココが知りたい地球温暖化(国立環境研究所)」について

ここからは、私がいくつか疑問に感じた項目について見ていきたいと思います。

Q:二酸化炭素が増えると地球が温暖化するというはっきりした証拠はあるのですか。

A:過去数十年の間、地球ははっきりと温暖化しており、その主な原因は二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの増加以外に考えられません。これ自体が、何よりの証拠です。

2021年にノーベル物理学賞を受賞された真鍋淑郎さんの研究で、大気中の二酸化炭素濃度が2倍に増えると地表付近の温度が2℃程度上がるという計算結果を得ました。人間活動以外に地球の温度に影響を与える要因には、太陽活動の変動、火山の噴火、気候の内部変動(何も原因がなくても自然に生じる変動)がありますが、どれも実際に起きた温暖化を説明できません。

どの説においても、実際に観測された温度変化を完全に説明できていないという点は、確かに正しいと思います。しかし、説明できないのはCO2起因説も同様です。

たとえば図2のグラフを見ると、2020年以降に平均気温が急激に上昇していますが、これは温暖化とは関係のない火山活動など、自然変動の影響が大きいのではないでしょうか。

もし、CO2濃度が2倍になると地表付近の気温が2℃上昇するとされているのであれば、図1に示されたようなCO2濃度のゆるやかで直線的な増加と、図2に見られる2020年以降の急激な気温上昇とは整合しないように思われます。

Q:コンピュータを使った天気予報で1週間先の天気もあたらないのに、コンピュータを使ったって50年後、100年後のことがわかるはずがないのではありませんか。

A3:「気候」とは、日々の天気を平均した状態のことで、気候の変化は地球のエネルギーバランスなどの外部条件の影響によって大部分が決まります。したがって、100年後の天気をあてることは不可能ですが、100年後の気候はある程度予測可能です。 温暖化予測の場合には、初期条件は非現実的でさえなければどんなものでもよく、むしろ重要なのは、将来予想される大気中二酸化炭素(CO2)濃度などの変化です。これを時間とともに変化する外部条件(シナリオ)として与えながら計算を行います。

環境省のサイトではこのあと延々と、「100年後の天気予報はできないが、気候予測は平均値を予測するものであるため、ある程度は可能です」といった説明が続きます。

また、その中には「気候の変化は地球のエネルギーバランスなどの外部条件の影響によって大部分が決まります」と断定的に記されていますが、なぜそう言い切れるのか、その根拠についての説明は示されていません。

一方で、杉山氏の記事「地球温暖化予測におけるチューニングの実態」では、将来の温暖化をシミュレーションする手法に関して、「結果を見ながら自分に都合のよい結論に持っていくようなチューニングが行われている」とする指摘があります。

「A-PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム」のページから

環境省のリンク集では上から3番目の、A-PLATからも1つ取り上げています。こちらのサイトは、Q&A形式ではなく、各項目ごとに細かく説明されています。

「台風」

発生数や日本への接近数・上陸数、強さに変化傾向はみられていません。一方で、台風は太平洋上で強さを増しつつ北上し、日本付近へ近づいてきますが、その強さが最も強くなる場所が北寄りに変化していることが明らかにされています。

これは、「1-(4)項目」で述べた「台風は大型化していない」という主張に対する反論のようにも思えます。しかし、杉山氏がグラフを用いてわかりやすく丁寧に解説しているのに対し、A-PLATの説明はわずか3行で終わっています。

「台風の強さが最も強くなる場所が北寄りに変化している」という主張についても、それを裏付ける明確なデータが示されているわけではありません。仮にそのような傾向があるとしても、海水温が上昇しているのなら、それは自然な現象ではないでしょうか。

中緯度に住む人々にとっては、強い台風が近づくことになり脅威かもしれませんが、逆に熱帯地方の人々にとっては歓迎すべき変化である可能性もあります。このように、突っ込みどころの多い記述であると言わざるを得ません。

さいごに

今回は、いわゆる「CO2悪者説」の問題点について、さまざまな視点から指摘してきました。ただし、私自身は、エネルギーの無駄遣いをやめ、CO2の排出量を削減していくこと自体には賛成です。

しかし現在の日本では、何かにつけてCO2を悪者とし、エネルギー源を化石燃料から太陽光や風力といった再生可能エネルギーへと強引に転換させようとする動きが目立ちます。そして、そのエネルギー転換のために、膨大なコストを投じることもいとわないという状況です。こうした方針は、結果としてエネルギー価格の上昇を招き、日本経済の弱体化を引き起こしかねません。

私は、こうした「エネルギー転換至上主義」は一刻も早く見直すべきであり、安価で安定したエネルギーを大量に供給するという現実的な方向に舵を切るべきだと考えています。

関連記事

-

松田公太氏の記事は、猪瀬直樹氏などが岸田首相に売り込んだ「モデルチェンジ日本」の提言だが、基本的な事実誤認があるので、簡単に指摘しておく。 自動車メーカーは斜陽産業 この提言は「日本の自動車メーカーはテスラに追いつけ」と

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

自民党萩生田光一政調会長の発言が猛批判を受けています。 トリガー条項、税調で議論しないことを確認 自公国3党協議(2023年11月30日付毎日新聞) 「今こういう制度をやっているのは日本ぐらいだ。脱炭素などを考えれば、あ

-

はじめに 世界の脱炭素化の動きに呼応して、今、世界中の自動車メーカーが電気自動車(EV)に注力している。EV化の目的は走行中のCO2排出を削減することにあり、ガソリンエンジンなどの内燃機関を蓄電池駆動のモーターに切替えて

-

きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき

-

政府とメディアが進める「一方通行の正義」 環境省は「地球温暖化は起きていない」といった気候変動に関する「フェイク情報」が広がるのを防ぐため、20日、ホームページに気候変動の科学的根拠を紹介する特設ページを設けたそうだ。

-

Caldeiraなど4人の気象学者が、地球温暖化による気候変動を防ぐためには原子力の開発が必要だという公開書簡を世界の政策担当者に出した。これに対して、世界各国から多くの反論が寄せられているが、日本の明日香壽川氏などの反論を見てみよう。

-

政府は脱炭素政策を進めているが、電気料金がどこまで上がるかを分かりやすい形で公表していない。本稿では、公開資料を元に具体的に何円になるのか計算してみよう。 日本の電気料金は東日本大震災以降、大幅に上昇してきた(図1)。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間