米国の気候作業部会報告を読む⑩:CO2で食料生産は大幅アップ

fotokostic/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑨:それは本当にCO2のせいですか)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、「9章 気候変動と米国農業」について解説しよう。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

CO2には、植物の光合成を促進し、水利用率を向上させることで植物の成長を促す「施肥効果」があり、これにより「地球緑色化」が進んでいることは2章で説明した通りだが、この施肥効果はもちろん農作物の生産量増大をもたらす。以下はCWGによる本章の要約である。

数十年にわたる豊富な証拠から、CO2濃度の増加が植物、特に農作物に利益をもたらすことが示されており、CO2による温暖化は米国農業全体にとってネット上の利益となることが明らかです。大気中のCO2濃度の増加は、主要な米国作物の生産性をすべて向上させてきました。総合的に判断すると、気候変動はこれまで米国農業の大部分にとって中立的または有益であり、今後もその傾向が続くと結論付ける根拠があります。

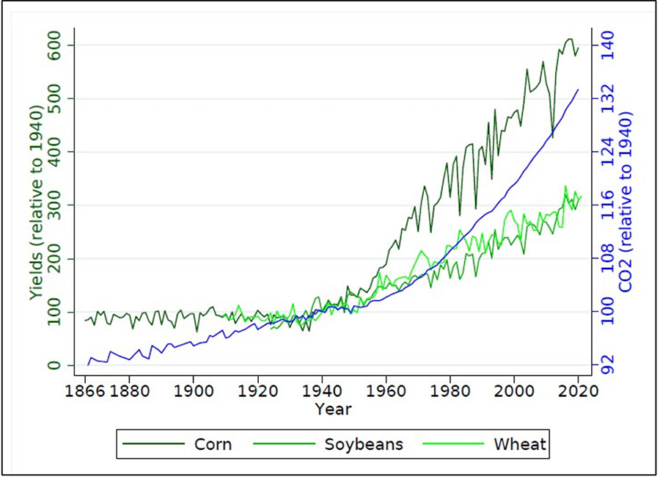

過去、作物の収量(ヘクタールあたりのトン数)は、技術進歩によって大幅に向上してきた。その一方で、CO2濃度も上昇してきた。図9.1は1940年を100として両者を示したものである。では、CO2濃度の上昇は、どの程度、作物の生産性に寄与してきたのだろうか。

CWG報告は、CO2濃度の高い環境下で作物の生育が早まったり収量が増大したりした実験例をいくつも示したうえで、更に、以下の論文を引用している。

図9.1 米国における二酸化炭素濃度とトウモロコシ、大豆、小麦の収量の平均値を1940年を100として標準化

出典:Taylor and Schlenker(2021)

2021年に米国国立経済研究局(Taylor and Schlenker 2021)が発表した報告書では、米国全土の屋外CO2濃度を衛星観測データで測定し、郡別の農業生産データやその他の経済変数と照合しました。天候、汚染、技術の影響を調整した後、著者はCO2濃度の増加が1940年以降、米国の作物生産を50%ないし80%も増加させたとの結論に至りました。これは野外でのCO2濃度増加実験で以前推定されていた値よりもはるかに大きな増加でした。彼らは、CO2濃度が1ppm増加するごとに、トウモロコシの収量が0.5%、大豆が0.6%、小麦が0.8%増加することを発見しました。

図9.1を見るとCO2濃度は1940年以来、33%ほど増えている。これは約100ppmに相当するから、これによる収量増加はトウモロコシが50%、大豆が60%、小麦が80%となる。この間の収量の増大は猛烈で、図をみるとトウモロコシが500%、大豆が200%、小麦が200%もあり、これは品種改良や肥料・農薬などの技術進歩に多くを依っていたが、CO2濃度の増大も、少なからぬ寄与をしたということだ。

将来についてのシミュレーションでは、気温上昇や雨量の変化などによって作物の収量が減少するという論文があるが、CO2の施肥効果をきちんと考慮するならば、あらゆる作物の収量は、5℃といったかなり高い平均気温上昇のシナリオの下でも、むしろ増大するという結果をCWGは示している。

また、CO2濃度が上昇すると、作物の栄養素(蛋白質、ビタミンなど)が低下するという論文があり、このこと自体がまだ真偽のほどははっきりしないが、仮に栄養素が不足するとしても、品種改良や他の食品で補うことで十分に適応できる、とCWGは論じている。

そして、十分に栄養を摂るためには経済的に豊かであることが最重要であるが、じつはCO2排出の多いIPCCシナリオほど貧困国の経済成長率が高いことに言及している。

CO2濃度上昇が作物の収量増大に大きく貢献してきたことは間違いないし、今後もそれは続くであろう。気候危機論者にとって不都合なこの巨大な便益は、あまりにも軽視されている。

なおCO2による施肥効果については筆者らも記事を書いているので詳しくはリンクを参照されたい。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

・米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

・米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化

・米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑤:CO2はどのぐらい地球温暖化に効くのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない

・米国の気候作業部会報告を読む⑦:災害の激甚化など起きていない

・米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない

・米国の気候作業部会報告を読む⑨:それは本当にCO2のせいですか

■

関連記事

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

-

ドイツでは先月ついにガソリン車のシェアを抜く 欧州においては官民一体でのEVシフトは急激に進んでいる。先月2021年11月のドイツのEV(純電気自動車:BEV、プラグインハイブリッド車:PHEV)のシェアは34%を超えて

-

新設住宅への太陽光発電設置義務付けを検討中の東京都がQ&Aとして「太陽光発電設置 解体新書」を8月1日に出した。 Q&Aと言っても筆者がこれまで指摘した、一般国民の巨額の負担や、江戸川区等の洪水時の感電による二次

-

河野太郎氏の出馬会見はまるで中身がなかったが、きょうのテレビ番組で彼は「巨額の費用がかかる核燃料サイクル政策はきちんと止めるべきだ」と指摘し、「そろそろ核のゴミをどうするか、テーブルに載せて議論しなければいけない」と強調

-

総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ

-

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。

-

ポルトガルで今月7日午前6時45分から11日午後5時45分までの4日半の間、ソーラー、風力、水力、バイオマスを合わせた再生可能エネルギーによる発電比率が全電力消費量の100%を達成した。

-

北朝鮮の1月の核実験、そして弾道ミサイルの開発実験がさまざまな波紋を広げている。その一つが韓国国内での核武装論の台頭だ。韓国は国際協定を破って核兵器の開発をした過去があり、日本に対して慰安婦問題を始めさまざまな問題で強硬な姿勢をとり続ける。その核は実現すれば当然、北だけではなく、南の日本にも向けられるだろう。この議論が力を持つ前に、問題の存在を認識し、早期に取り除いていかなければならない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間