省エネ法は誰のための法律か? CO₂削減より手続きが優先される現実

mattjeacock/iStock

沖縄電力でシンプルガスタービン(GT)火力の設置を承認

2025年9月3日付の電気新聞は「エネ庁、沖縄で『GT単独』容認―火力の新設基準改正案」と題し、沖縄電力が計画するシンプルGT(ガスタービン)火力発電所の新設が、省エネ法の特例として承認されたと報じた。GT単体で発電するこの方式は、効率が30%台と低く、そのままでは省エネ法が定める発電効率のベンチマーク基準(石油火力では39%以上)に適合しない。

しかし、沖縄電力は他の電力会社と送電線が連系しておらず、需要規模が100万kW程度と比較的小さい単独系統である。このため、需要と供給を一致させるには、出力変化が速く、起動・停止も迅速に行えるシンプルGTが必要だ、との沖縄電力の説明を受けて、政府は例外的に発電効率の低いシンプルGTの新設を認めた。

このニュースを見て、私は2つの疑問を抱いた。1つは「省エネ法はそもそも、新設する発電機の種別を規制する法律なのか」。もう1つは「沖縄電力におけるシンプルGTの設備利用率はどれくらいか」である。具体的に調べてみた。

シンプルGT発電機とは何か

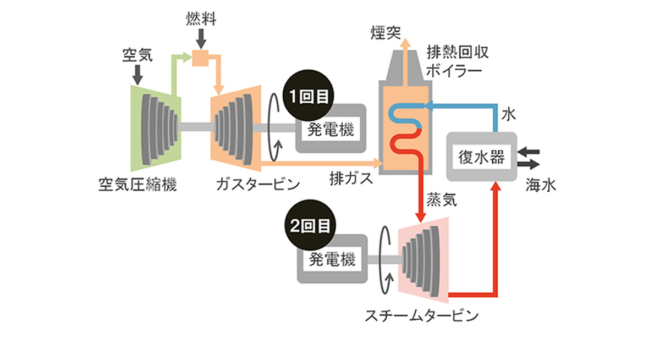

ガスタービンを用いた発電機は、一般的に図1に示すように、ガスを燃焼させた高温の気体でタービンを回し、その回転で発電機を動かして電力を得る。タービンから排出された排気もまだ高温であるため、その熱を利用してお湯を沸かし、高圧の水蒸気を発生させてもう一度スチームタービン(ST)を回して発電を行う。

すなわち、1回の燃焼で2度タービンを回すことで発電効率を高める方式であり、これをコンバインドサイクル(複合発電)と呼ぶ。

図1 コンバインドサイクル説明図

国立環境研究所HPより

しかし、このコンバインドサイクルは、最大出力で継続運転するベースロード電源としては高効率を維持できる一方で、構成が複雑なため、発電機の起動や停止に時間がかかるという欠点がある。

そのため、ガスタービン(GT)のみで構成し、排熱を利用せずにそのまま大気へ放出する方式の発電所をシンプルGTという。

シンプルGTは構造が単純で、起動・停止が早く、出力変化にも迅速に対応できるという利点がある。その反面、発電効率は30%台と低く、燃料あたりの発電量ではコンバインドサイクルより劣る。このように、シンプルGTは効率よりも機動性(柔軟な運転性)を重視した発電方式である。

省エネ法の建前とその実態

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、1979年の石油危機を契機に制定された。当初の目的は、石油依存度の低下とエネルギー利用の効率化にあった。

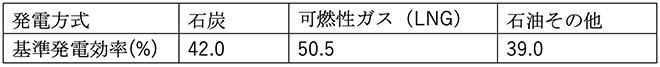

その後、地球温暖化問題を背景に、発電事業者にも「火力発電所の効率」について具体的な数値目標が課され、事業者間で「効率改善の達成度」を競わせるベンチマーク制度が導入された。LNGや石炭など燃料種別ごとに基準効率が設定され、建前上は「効率化を促すことで省エネとCO₂削減を実現する」制度とされている。

表1 省エネ法告示 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

(別表第2の2 基準発電効率)

しかし、実際の運用は単なる効率改善の促進にとどまらない。低効率の火力発電所を新設すれば、事業者全体の平均効率が下がり、ベンチマーク未達のリスクが高まる。そのため、高効率火力以外の新設は事実上、経産省の許可がなければ難しいという構造が生まれている。結果として、省エネ法は名目上の「効率化促進法」でありながら、実際には発電所新設を事実上規制する裏の許認可制度として機能しているのである。

沖縄本島の特殊な系統特例

シンプルGT発電所は、日本では沖縄電力が沖縄本島の電力供給においてのみ使用している特殊な設備である。沖縄電力によると、沖縄本島の電力需要はおおむね60万~150万kW程度の規模であり、他の電力会社との送電線による連系が存在しない独立系統である。

このため、60万kW級の高効率な大型発電機を設置すると、万が一の設備故障時に系統全体へ与える影響が大きく、実際には設置が困難である。そこで沖縄電力は、20万kW程度の小規模な発電所を複数台設置することで、電力供給の信頼度を高めている。

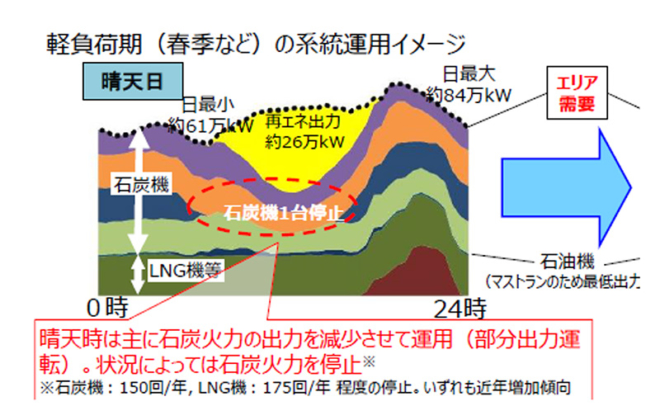

さらに、沖縄本島では太陽光発電が約26万kW導入されており、日射量に応じて発電量が大きく変動する。このため、従来ベース電源として運用してきた石炭火力やLNG火力(コンバインドではない汽力発電方式)を、太陽光発電の出力に応じて起動・停止させながら調整している(図2参照:黄色で示す太陽光出力の増加に合わせ、濃い青色で示した石炭火力の出力が低下し、数時間にわたって停止している箇所が確認できる)。

図2 太陽光の出力変動に対応するため、石炭火力を日中停止させて対応している

沖縄電力作成資料より

出力を下げたり停止したりすることで、確かにその間の燃料消費は減少する。しかし、火力発電所は最大出力時に最高効率を発揮するよう設計されているため、低負荷で長時間運転すると効率が著しく低下する。また、発電を停止している間も、数時間後に再起動できるよう高圧蒸気を維持する必要があり、この過程で少量ながら燃料を消費している。

具体的な燃料費や運転コストは公表されていないが、結果として再エネ導入のために見えない形で余分なエネルギーを消費していることになる。これらのコストは再エネ賦課金には反映されず、電気料金の上昇要因として最終的に消費者が負担しているのである。

シンプルGTの設備利用率は?

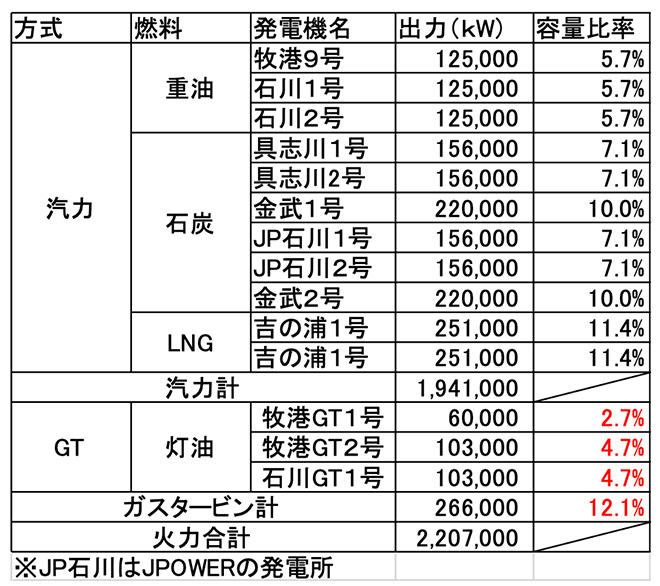

表2は、沖縄本島における火力発電所の設備容量の比率を示している。ガスタービン方式の発電所は、全体のうち容量比率で12.1%を占めている。この数字だけを見ると「意外と高い比率ではないか」と感じるかもしれない。

表2 沖縄本島内の主要な火力発電所とその容量比率(JPOWERを含む)

しかし、次に示す表3を見れば、その実態がまったく異なることが分かる。

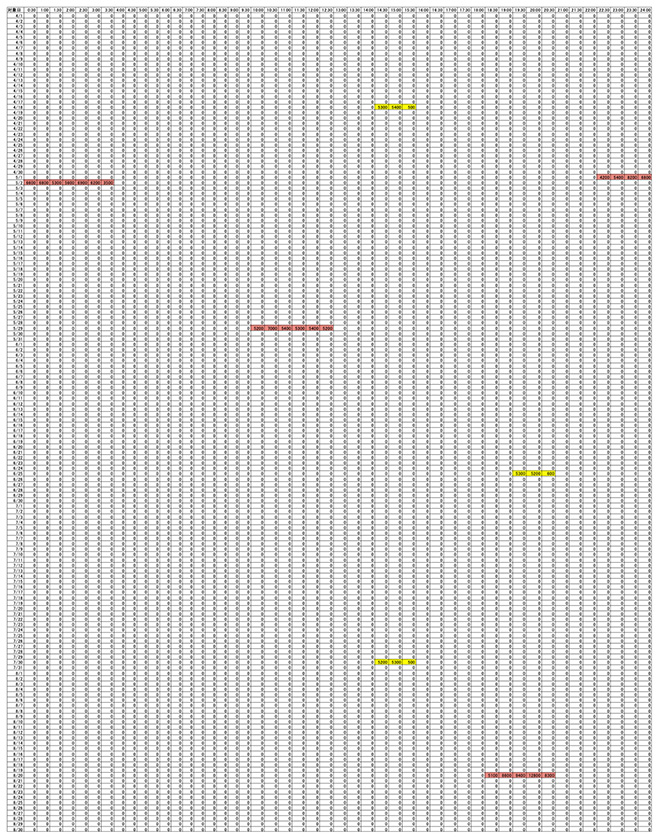

表3は、2025年4月1日から8月30日までの期間における石川GT1号機の運転状況を示したものである。データは、電力広域的運営推進機関が公開している「ユニット別発電実績」から抽出した。

表3 石川GT1号の運転実績表(2025年4月1日~8月30日)

表の横軸は1日を30分ごとに区切った48区分、縦軸は152日分で構成されている。運転していた時間帯を色で示しており、黄色のセルは1回あたり約90分程度の運転であったため、電力供給というよりは試験運転や機能維持運転であると推定される。一方、赤いセルは需給対応のための実運転と考えられる。

この表から、GTの全運転時間の割合(運転目的を問わず)を算出したところ、以下の結果となった。

石川GT1号機:15.5時間/3648時間 = 0.42%

牧港GT2号機:14.0時間/3648時間 = 0.38%

(※ 牧港GT1号機はデータ未公開、牧港GT2号機の詳細表は省略)

この結果から明らかなように、シンプルGTは需給調整が必要なごく短時間のみ運転されており、設備利用率は1%未満、実質的には「ほとんどゼロ」である。

したがって、シンプルGTの稼働によって排出されるCO₂量も極めてわずかであり、このような設備に対して「発電効率の高さ」を求めても、実際のCO₂削減効果はほぼゼロといえる。

つまり、稼働実績が限りなく小さいシンプルGTに対して、発電効率を理由に建設を制限する省エネ法の運用は、実態に即していない形式的な規制となっているのである。

手続きが目的化した無意味な規制

沖縄電力のシンプルGT新設を規制したとしても、年間を通じて排出されるCO₂の削減にはほとんど効果がないことは、すでに説明したとおりである。それにもかかわらず、一律の発電効率基準を機械的に当てはめれば、「非効率火力」とみなされ、制度上は新設を承認できなくなってしまう。その結果、政府は手間をかけて「特例承認」という形で折り合いをつけるという、きわめて非効率な手続きを踏むことになった。

もちろん、「規制の抜け道をつくらない」「規模の大小にかかわらず公平に審査する」という建前は理解できる。しかし、問題はその審査の目的と実効性である。地球温暖化対策ではよく見られることだが、規制を導入する際に「CO₂削減効果がどの程度あるのか」という実証的検証よりも、「規制を設け、丁寧に審議を行った」という手続きを示すこと自体が目的化しているように見える。つまり、規制の「成果」ではなく、「過程」が政策評価の中心になってしまっているのだ。

そもそも、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、もともと石炭火力発電所の新設を規制するための法律ではない。産業・運輸・家庭部門におけるエネルギー利用の効率化を促すことを目的とし、企業に対してはエネルギー消費効率の改善計画や定期報告を義務づけている。

発電所についても本来は「効率向上への努力義務」を求めるにとどまるはずであり、「審議」や「許可」を経なければ新設できないというのは、法の趣旨を逸脱した運用である。

それにもかかわらず、火力発電だけが「規制対象」とされ、実質的な許認可行政に変質している。一方で、風力や太陽光のような再エネ発電は、どれだけ自然環境を破壊しても事業者の裁量に任され、建設を止める手段がほとんど存在しない。

結果として、省エネ法は「エネルギー効率化を促すための法律」ではなく、政治的アピールと行政手続きのための形式的装置へと変わり果てているのである。

本当に効果のある省エネとは

私は、コストをかけてまでCO₂排出量を削減する必要はないと考えている。しかし、そうした立場の私でも、火力発電所の高効率化を進める意義そのものを否定するものではない。日本のエネルギー供給が依然として化石燃料に大きく依存している以上、発電効率の改善は、省エネ・電気料金の低減・CO₂排出削減のいずれにおいても有効な手段である。

問題は、それを発電機容量や地域特性を無視して一律の効率基準で縛る現在の制度設計にある。形式的な「基準遵守」を優先するあまり、実際の運用では効率改善の実効性を損ない、制度への信頼性までも失わせている。

沖縄のように系統規模が小さく、他地域との連系がない特殊な地域では、電力供給の安定性と料金の低減を両立させるために、高効率な火力発電所の導入こそが必要である。ところが、太陽光発電を拡大すると、出力変動への対応のために効率の低いシンプルGTを増設せざるを得ず、結果的に発電コストと電気料金を押し上げるという逆効果を招いている。

したがって、真に実効性のある政策とは、高効率火力発電所の新設・更新への公的補助を拡充することであり、むしろ太陽光発電の無秩序な拡大は抑制すべきである。

火力発電所を高負荷で安定運転させることで、全体としてのエネルギー効率は向上し、CO₂排出原単位も低下する。結果として、消費者にとっても電気料金の低減という実利が得られる。

形式的な「規制遵守」ではなく、実際にエネルギー効率を高め、電力コストを下げる政策こそが、真に意味のある省エネ政策である。

関連記事

-

ドイツの地金 ロシアのウクライナ侵攻で、白日のもとに晒されたことがある。 それは、脱炭素政策に前のめりなドイツが実はロシアの天然ガスにドップリと浸かっているという事実である。ドイツのエネルギー政策の地金が出てきたとでも言

-

2022年の世界のエネルギー市場はウクライナ戦争に席巻された。ウクライナ戦争の出口が見えない状況下で、2023年10月にはイスラム組織ハマスがイスラエルへの越境攻撃を行った。イスラエルがハマス、およびその背後にいると言わ

-

米国エネルギー長官に就任したクリス・ライトが、Powering Africa(アフリカにエネルギーを)と題した会議で講演をした。全文(英語)が米国マリ大使館ホームページに掲載されている。 アフリカの開発のためには、天然ガ

-

IPCCの気候モデルによるシミュレーションは、観測値と比較して温暖化を過大評価していることは以前にも何回か述べてきた。過大評価の程度は、地域・期間・高度などによって異なるが、米国の元NOAAのロイ・スペンサーが、特に酷い

-

2023年1月20日、世界経済フォーラム(World Economic Forum。以下、WEF)による2023年の年次総会(通称「ダボス会議」)が閉幕した。「世界のリーダー」を自認する層がどのような未来を描こうとしてい

-

関西電力をめぐる事件の最大の謎は、問題の森山栄治元助役に関電の経営陣が頭が上がらなかったのはなぜかということだ。彼が高浜町役場を定年退職したのは1987年。それから30年たっても、金品を拒否できないというのは異常である。

-

これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給

-

英国のEU離脱後の原子力の建設で、厳しすぎるEUの基準から外れる可能性、ビジネスの不透明性の両面の問題が出ているという指摘。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間