原発事故、海は危険なのか? — 福島近隣海域における放射能汚染の変遷

はじめに

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

今回の事故で環境が汚染されたことは事実である。しかし、その実態を観測された事実に基づいて冷静に分析しているものは極めて少ない。本稿では、福島県沖及びその近隣の海域における放射能による汚染の実態を事故前から現在までの変遷を俯瞰してみたい。事故後のデータは文部科学省(1)の観測データを元にしている。

福島原発事故以前の海洋における放射能汚染

汚染の話の前に、海洋の放射能に就いて一言。海水は、人類が生まれる前から既に放射能を含んでいる。一番多いのはカリウム-40。半減期は1.25×109 年でその濃度は11 Bq/L(1リッター当たり11ベクレル)。

次にくるのがウラン-238(半減期 4.5×109 年)。 その濃度は約0.04 Bq/Lぐらいある。カリウムほど高い濃度ではないが、資源として回収しようと言う試みがなされるほどの量が海水には存在する。ウランもカリウムも海水中にはほぼ均一に溶けていて、世界中どこで測ってもこの濃度で検出される。この他にも濃度は高くないものの、いくつも放射能をもつ元素は海水中に存在している。

さて、最初に海が人類起源の放射能で汚染されたのが、広島長崎の原爆投下であるが、実際にそのうちいくらが海洋に入ったかは不明である。海洋環境の放射能汚染源の最大はその後に行なわれた核実験である。

1963年の部分的核実験禁止条約発効まで、2 x 1020 Bqの放射能が大気中に放出された(2)。その結果、2011年現在、世界の海には、137Csは195 x 1015 Bq、90Srは105 x 1015 Bqが存在する(3)。

太平洋には各々この半分があると言われている。以後いくつかの事故があったが、福島以前の最大の事故はチェルノブイリである。2 x1018 Bqの放射能が大気に放出した(2)。そのうち137Csは85 x 1015 Bqで海には16 x 1015 Bqが入ったとされている。太平洋に来たのはかなり少ないはずであるが、日本近海でも大気経由できたものが観測されている(後述)。

日本近海の海水は、放射能的には1960年代前半が最も汚染されており、0.01-0.1 Bq/Lのレベルにあった(3)。以後指数関数的に減少し、事故前は0.001-0.002 Bq/Lまで下がっている。減少の原因は、半減期30年の減衰と海洋表層にあった汚染された海水が中•深層のきれいな海水により薄められたためである。

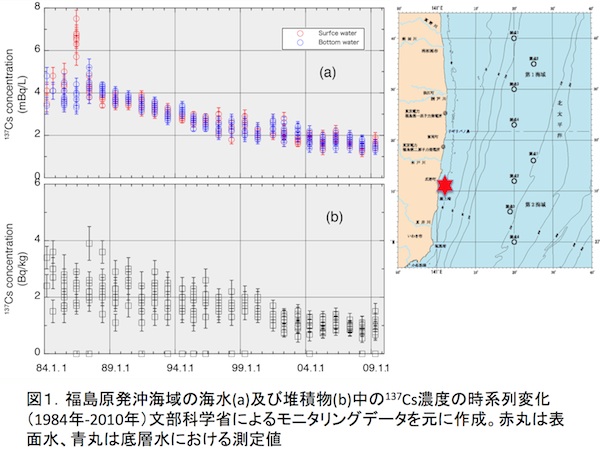

海洋生物環境研究所は文部科学省の委託により1984年より日本のすべての原発沖の海洋放射能調査事業を行なってきた。福島県沖では第1及び第2原子力発電所沖に8点の観測定点をもうけ毎年海水(表層と底層)と海底土の分析を行なってきている(図1)。

1980年代は福島沖の137Cs濃度は大体0.004 Bq/L程度であり、以後減少し事故直前は0.001-0.002 Bq/Lで推移していた。1986年表層海水の濃度が2倍近く上昇しているが、これはチェルノブイリの影響である。影響は深部には及んでいない。表層の濃度上昇も、翌年には元に戻っている。海底土の濃度の変遷も、ばらつきはあるものの海水の変化と同期している。チェルノブイリの影響は海底土には及んでいない。事故直前の濃度は約1 Bq/kgである(4)。

福島原発事故後の海洋における放射能汚染

2011年3月11日の震災後、文部科学省による最初の事故対応の海洋観測は3月23日に始まった。最初はわずかな観測点であったが、以後観測海域を拡大し、現在まで続いている。今年度は宮城、福島、茨城、千葉県沖の32点で年4回、さらに外洋の海域で年2回の観測を行っている。尚、観測はすべて福島第一原発沖合30km圏外で行なわれている。30km圏内の観測は東電により行なわれている。

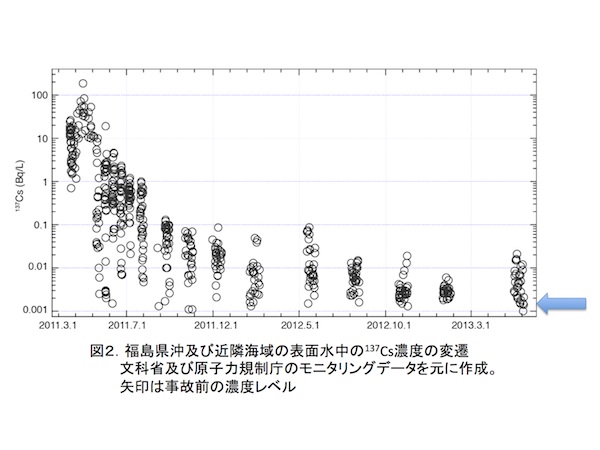

1・海水表層のセシウム濃度の変化

さて、結果を見てみよう。図2に海水表層の137Cs濃度の変遷を示す。事故後濃度は急激に上昇し、2011年4月上旬福島原発東方約30kmで最大約190 Bq/Lに達した。以後濃度は急激に減少し、半年後の9月には、ほとんどが0.1 Bq/L以下のレベルまで下がっている。外洋の海水による希釈効果である。この時点で既に濃度は飲料水の規制値(10 Bq/L)を大きく下回っている(海水を意図的に飲む人はいないであろうが、比較として挙げる)。

2011年秋以降も、濃度は全体的に減少傾向にある。直近のデータ(2013年5月)では数点が0.01-0.03 Bq/Lを示すが、残りはすべて0.01Bq/L以下である。事故前の濃度に近づきつつあると言える。唯、ここで注目すべきことは、2011年後半から現在までの濃度の推移をみると、その減少率は最初の半年に示した急激なものと比べると、緩やかになっているということである。一体これは何を意味するのだろう。最近の論文では、持続した放射性物質の漏洩を示唆している(5) (6)。彼らの計算によると、量的には、最初に放出された放射能と比べると、数桁下のレベルである。

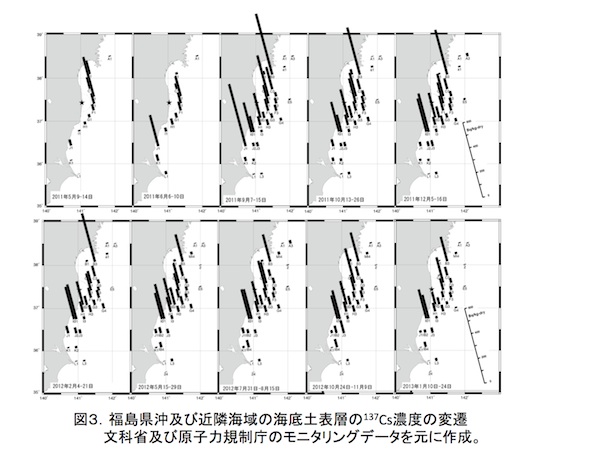

2・海底部のセシウム濃度の変化

図3に2011年5月から2013年1月までに採取した海底土の137Cs濃度の変遷を示す。海底土の濃度は同じ観測点で同時期に測定しても、変動を示すことが有るので、各点の時系列的なばらつきを見て一喜一憂する必要はなく、全体的な傾向を把握すべきである。

まず、全体的に、海水のように希釈の効果が働かず、事故後大きく上昇したセシウム濃度は以後大幅な濃度減少が見られない。しかし、水平的な濃度の変動がかなり大きく数Bq/kgから数百Bq/kgまでに及んでいる。原発に近いからと言って、濃度が高い訳ではない。事故直後の汚染水の移動パターン及び海底土の土質(砂地、粘土質等)などの種々要因により濃度が決められていると考えられる。

濃度の絶対値としては、食料品の規制値(100 Bq/kg)と同程度かそれ以下である。セシウムは海水には大変溶け易い元素であるため、事故により直接沿岸にもたらされたセシウムの数%しか調査海域の海底土にたまっていない(7)(残りはほとんど海水中にある)。基本的にひとたび海底に積もった海底土は海水のように大きな水平移動はしないが、物理的な変動が激しい沿岸域では、いったん海底に落ちたものも、再懸濁して横に流される可能性がある。事実、モニタリングしている海域内に堆積しているセシウムの総量も減少傾向に有るようだ(7)。

終わりに

東北沖海域での汚染の状況を述べてみた。いくつも数字が並んで煩わしいく感じた方もおられようが、冷静で、定量的な議論には、観測に基づいたデータのみがその基本である。少なくとも福島第一原発沖30km圏外の調査結果を見る限り、魚介類への濃縮から経口摂取をへて健康被害に及ぶ可能性は考えられない。ただし、現在も続いていると思われる漏洩に関しては、絶対値としては少ないものの、漏洩箇所も特定されている訳ではない。新たな汚染水の漏洩も懸念される。また、海底土に関しても、その濃度分布の変動の兆しを見せている。今後も詳細かつ持続した環境モニタリングが必要である。

尚、ここで使われたデータは既に文科省によりインターネットで公表済みである。最新のデータについては、規制庁のウエッブサイトを参照されたい。更なる詳細なデータの分析に関しては、英文ではあるが文献(7),(8)に発表している。興味の有る方は、ご覧になっていただきたい。

(1)東北沖海域のモニタリングは、本年4月よりその管轄が原子力規制庁に移った。

(2) Runde et al., Radionuclides in the Environment. 467-480, 2011

(3) Povinec P. P., et al., Environ. Sci. Technol., 46, 10356–10363, 2012

(4) 表層0−3cmの乾燥堆積物1 kg当たりのベクレル数

(5) Kanda J., Biogeosciences, 10, 6107–6113, 2013

(6) Tsumune D., et al., Biogeosciences, 10, 5601–5617, 2013

(7) Kusakabe M., et al., Biogeosciences, 10, 5019–5030, 2013

(8) Oikawa S., et al., Biogeosciences, 10, 5031–5047, 2013

日下部 正志 海洋生物環境研究所

研究参与 研究者プロフィール

(2013年10月7日掲載)

関連記事

-

米国の農業を米国穀物協会の取材支援によって8月に現地取材できた。それを全4回に渡って紹介する。(第1回、全4回) 米国科学アカデミー(NAS)は5月、「遺伝子組み換え作物-経験と見通し」という報告書を発表した。この作物を総合的に評価するものだ。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

政府は2030年に2005年比で26%の温室効果ガス削減という数値目標を提示した。だがこれは、コストをあまり考慮せずに積み上げた数字であって、最大限努力した場合の「削減ポテンシャル」と見るべきである。

-

今回も嘆かわしい報道をいくつか取り上げる。 いずれも、筆者から見ると、科学・技術の基本法則を無視した「おとぎ話」としか受け取れない。 1. 排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす 排ガスは資源 CO2か

-

NHKで流れた福島原発事故の映像、ここに使用済核燃料が保管され一時的にその溶融の危険が指摘された。

-

IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目

-

令和2年版の防災白書には「気候変動×防災」という特集が組まれており、それを見たメディアが「地球温暖化によって、過去30年に大雨の日数が1.7倍になり、水害が激甚化した」としばしば書いている。 だがこれはフェイクニュースで

-

新年ドイツの風物詩 ドイツでは、色とりどりの花火で明るく染まる夜空が新年の風物詩だ。日本のような除夜の鐘の静寂さとは無縁。あっちでドカン、こっちでシュルシュルの “往く年、来る年”だ。 零時の時報と共にロケット花火を打ち

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間