やっぱりコケたSMRの甘い夢

mrdoomits/iStock

イタリアがSMRで原子力回帰 それはアカンでしょ!

イタリアがメローニ首相の主導のもとに原子力に回帰する方向だという。今年5月に、下院で原発活用の動議が可決された。

世界で最初の原子炉を作ったのはイタリア出身のノーベル物理学者エンリコ・フェルミであった(1942年−シカゴ・パイル1)。ヒトラーによるユダヤ弾圧の嵐の中フェルミはノーベル賞受賞の帰路イタリアには戻らず米国に亡命した。妻がユダヤ系だったのだ。フェルミの原子炉開発の成功は米国の原爆開発を加速することになった。

世界初の原子炉の開発メンバー(前列左端がフェルミ)

出典:Wikipedia

フェルミの祖国イタリアは、1980年代早々に脱原発を決定し廃炉が進んでいた。しかし、日本同様資源不足のイタリアは、とどのつまり電気の安定供給には原発頼りしかない運命なので、その後も幾たびか原発回帰が謳われた。

最近は2010年ごろ回帰ムードが盛り上がったが、2011年の福島第一原発事故の煽りでその熱は一気に冷めた。しかし、根底にあるエネルギー欠乏症、化石燃料依存という病は言えるはずもなく、今般再び原発回帰に向けて舵を切ったのである。

9月には原発回帰のロードマップ、ガイドラインを策定する方針をイタリア政府は決定した。

しかも、今何かともてはやされて来た〝SMR(小型モジュラー炉)〟を導入する方針だという。だが、これはいかにもセンスが悪い。

なぜなら、SMRの世界でやや過激に突き進んでいた米国のベンチャーNuScale社の期待の星だったパイロットプラントは、かねてより怪しい動きをしていたが11月に破綻した。出資会社が手を引いたのである。

コケたSMR その本質的欠点

わたしはこれまでにSMRブームに幾度か警鐘を鳴らしてきた。SMRには、一部に脱炭素に資する原子炉のホープとしてもて囃す筋があとを絶たないことからなおさらその声を大きくせざるを得ない。

小型モジュール炉(SMR)も安全性がきわめて高いことが喧伝されているので、第3世代+に含まれる。しかし、原子炉の建設・運転の実績がないことや、コストや運転管理においてはいくつかの疑問・難点があるように見える(本論シリーズ「世界各国で進むSMRのアキレス腱」、「SMRの真贋を問う」)。

これらの論考では、SMRを「安全性」「コスト」「立地」という3つの視点から批判してきた。

批判とは決してケチをつけることではなく、理にかなっているか否かを科学的かつ懐疑的に評価することである。その結果、私はこれら3点のいずれにおいて結構厄介な難点ありと分析している。

原子炉の開発は、通常、実験炉→実証炉→商用炉という段階を経て実用化される。例えば、高速炉もんじゅのように、実験炉と実証炉の間に原型炉という開発段階が含まれることもある。ところが、NuScale社のSMRは、実験や実証段階を経ずにいきなり商用炉を作るというチャレンジだった。

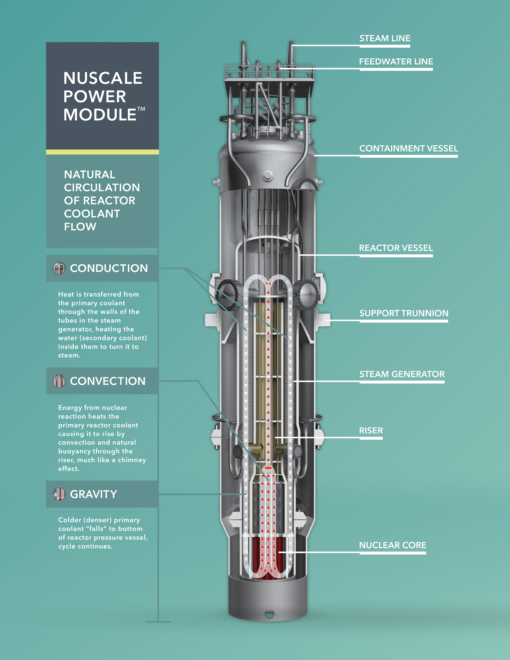

運転する上では、その機器が安定して長期に作動することが実験によって確証されないと、不安は拭い去れない。上図に示されているが、この設計では原子炉内の冷却のためにポンプ(動力)は使用されておらず、発熱している燃料棒は〝自然循環〟によって動力なしに自然に冷却されることになっている。自然循環では、風呂を沸かす時のように、底の方の熱い水(軽い)が上部の冷たい水(重い)と自然に入れ替わって対流することで、燃料棒が除熱される。

こういう仕組みは、実験炉によってちゃんと検証されないと、性能上も安全上も不安がつきまとう。

問題はコストだ

今回、計画停止に至った最大原因はコストである。

原子炉の経済性つまり安さの本質は〝スケールアップ〟にある。つまり、大型にすればするほど発電コストは割安になる。それは過去80年の原子炉開発の事実である。

小型炉は高くつくというのが万古不易の常識である。

SMRはモジュラー化によってそのコストの壁を打ち破ろうとした。モジュラー化のポイントは、工場での大量生産である。これまで原子炉はいわば一品もので、据付場所において一から作り上げる。工場生産とは程遠い。もちろん、原子炉の容器などは工場で作るのだが、それも一品ものに近く、せいぜい10個程度である。

原子炉の工場での大量生産は、プレハブ住宅のイメージである。ただプレハブ住宅は日本国内でも年間10万個オーダーで作られるが、SMRのモジュールは年間せいぜいよく見積もって年間数10個オーダーではないだろうか。これでは大量生産とは言えず、コスト的なメリットは皆無であろう。

このことを裏打ちするように、NuScale社のSMRは、当初1モジュールあたり5万kWの電気出力であったが、終盤においては7.7万kWと1.5倍に〝大型化〟している。これは言ってみれば小型モジュールという基本的な特徴そのものを否定することである。経済性、つまりコスト安が見込めなければプロジェクト自体が先ゆかない・・・ということを露呈してしまったのである。NuScale社のSMRから投資ファンドが身を引いた最大の要因である。

コケたSMRの教訓と展望

NuScaleのSMRの躓きから見えてきたことは、新奇な小型原子炉の存在意義そのものではないだろうか。とりわけ自由市場社会においては、結局最後にモノを言うのはコストつまり経済的な安さである。

SMRという概念自体は全くもって新しいものではない。少なくとも40年前にはあった。それは、1980年代に米国で提唱された小型モジュール高速炉PRISMに代表される。モジュラー式でなくとも小型炉の商用化も常に〝夢〟としてある。好例はわが国の独創として電力中央研究所と東芝の共同で設計された4S炉(小型高速炉)である。

4S炉は米国州アラスカの僻地のガリーナ村(人口472名/2020年)で、地域用電源と資源開発のエネルギー源という抱き合わせで2004年に誘致検討が始められ、実現一歩の手前まで行ったとも言われるがたち消えになった。

さらには西ドイツが開発した高温ガス炉を南アフリカで高温ガスモジュール炉(PBMR)として建設する計画があった。1993年以降南ア政府の肝いりでプロジェクトが始められ、世界の原子力界を巻き込んできわめてヒートアップしたことがあったが、技術的課題に加えてコスト的に成り立ちそうもなく結局頓挫した。2010年に政府が資本投下を停止することを判断したのである。

小型炉が実用化して頑張っているのは、とどのつまり原子力潜水艦ぐらいである。軍事目的ならばコストは度外視できる。むつやオットーハーンなどの原子力船もあったが商用化できていない。

NuScale社のSMRには日本からも日揮、IHI、そしてごく最近(2023年9月)には中部電力も出資していたが、結局はコケてしまった。

一部にSMRへの夢はまだ根強くあるようであるが、市場原理主義の下ではなかなか成り立ちがたいようである。

NuScale社のSMRにはポーランドやルーマニアもすでに夢を抱いているようだが、その実現性は非常に厳しいのではないか。

しかし残念ながらその望みは叶わぬ甘い夢に終わったのである。

(ヘルマン・ヘッセ「車輪の下」)

結局、脱炭素に資する原子炉としての選択肢は大型(100万kW級)の革新的軽水炉しかないのではないかと私は考えるのである。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

以前、カリフォルニアで設置される太陽光パネルは、石炭火力が発電の主力の中国で製造しているので、10年使わないとCO2削減にならない、という記事を書いた。 今回は、中国で製造した太陽光パネルが日本に設置されるとどうなるか、

-

1月17日付日経朝刊に、日本原子力発電株式会社の東西分社化検討の記事が載っていました。 同社は、日本が原子力発電に乗り出した1950年代に電力各社の出資によって設立されたパイオニア企業で、茨城県東海村と福井県敦賀市に原子力発電所を持っており、他の電力会社に電気を卸しています。

-

台湾のエネルギー・原子力政策が揺れている。建設中の台湾電力第四原発をめぐって抗議活動が広がり、政府は建設の一時中止を表明。原子力をめぐる議論で反原発を標榜する一部の世論が政府を引きずり、日本と状況がよく似ている。台湾の人々の声を集めながら、民意と原子力の関係を考える。

-

釧路湿原のメガソーラー建設が、環境破壊だとして話題になっている。 室中善博氏が記事で指摘されていたが、湿原にも土壌中に炭素分が豊富に蓄積されているので、それを破壊するとCO2となって大気中に放出されることになる。 以前、

-

はじめに 「地球温暖化は人間の出すCO2によって引き起こされている。このことについて科学者の97%が同意している」──このフレーズは、20年近くにわたり、メディア、環境団体、国際機関を通じて広く流布されてきた。 この数字

-

表面的に沈静化に向かいつつある放射能パニック問題。しかし、がれき受け入れ拒否の理由になるなど、今でも社会に悪影響を与えています。この考えはなぜ生まれるのか。社会学者の加藤晃生氏から「なぜ科学は放射能パニックを説得できないのか — 被害者・加害者になった同胞を救うために社会学的調査が必要」を寄稿いただきました。

-

はじめに 読者の皆さんは、「合成の誤謬」という言葉を聞いたことがおありだろうか。 この言葉は経済学の用語で、「小さい領域・規模では正しい事柄であっても、それが合成された大きい領域・規模では、必ずしも正しくない事柄にな

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間