「脱炭素&カーボンニュートラル」通信簿

Dilok Klaisataporn/iStock

1. はじめに

2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、その象徴として2035年以降の新車販売を電気自動車(EV)のみに制限するなどを明らかにした。

あれから3年半、脱炭素対策の現状を通信簿という形で整理してみた。

【脱炭素の目的】

パリ協定では、これ以上の地球温暖化を避けるために、産業革命以前に比べて世界の平均気温の上昇を2℃、できる限り1.5℃までに抑える。

【脱炭素政策】

地球温暖化の原因は人為的に排出される温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO2)であるという理屈の下、さらなる気温上昇を抑えるためにCO2を排出する産業行為を極力控える。止むを得ず排出されたCO2は捕獲回収し、地中深く乃至は数千メーターの深海に貯留(CCS)したり、炭素資源として産業用に循環利用(カーボンリサイクル)したりして大気中に出ていくCO2量を極力ゼロとし、現状のCO2濃度を維持する。

【脱炭素の手段】

脱炭素対策のシンボルとしてEVや太陽光・風力などの再生可能エネルギー発電があるので、現状を述べてみたい。

2. 電気自動車(EV)

我が国では、脱炭素政策の柱の一つとして2035年以降の車両の電動化が謳われ、メディアは今でも「日本はEV化に遅れている」などといった報道を行っている。

しかし、海外においては、EV離れが起きている。気候変動運動の火付け役である欧州連合(EU)は、「エンジン車の新車販売を2035年以降禁止する方針」を見直し、合成燃料(e-fuel)を利用するエンジン車に限って、その販売を容認することを表明した。

それでも、EVの基本路線は堅持する姿勢を表明しているが、EU最大の自動車産業を抱えるドイツの要求に屈した形になり、EV化戦略の転換の嚆矢とも考えられる。

米国でも消費者のEV離れが進み、EVの在庫が積み上がっている。2月6日にフォードの2023年第4四半期決算説明会が開かれ、2023年における純利益は43億ドルであったのに対して、EV事業で発生した営業損失(EBIT:金利・税引前利益)が47億ドルであったことを報告した。昨年のフォードのEV販売台数72,608台であるため、EV1台あたり64,731ドルの損失ということになる。

2023年、フォードはEVの10倍以上の750,789台のFシリーズトラックを販売している。また、フォードのCFOは、 ケンタッキー州の第2合弁バッテリー工場を延期、ミシガン州のリン酸鉄リチウム新工場の規模縮小など、EV需要に見合うように設備能力をさらに調整すると発表した。

Ford Lost $4.7B On EVs Last Year, Or About $65K For Every EV Sold – Climate Change Dispatch

EVというと中国だが、SNSなどではEV墓場の画像が流されている。かってTVなどでは、内モンゴル自治区オルドスの「鬼城」の映像をよく目にした。「鬼城」とは、中国語のゴーストタウンのことで、大規模に建設されたが誰も住んでいないマンションや住宅街のことで、出張で訪れた他の都市でも似たような光景を目にした。EVの墓場は、「鬼城」の車バージョンのように思える。

EV需要が低迷しているのは、多くの否定的な要因が消費者に知られるようになったためだ。即ち、高価格、充電ステーションの不足、航続距離が短い、バッテリー不調による火災、降雪や高・低温に弱い、レアアースやレアメタルなどを人権問題の多い中国やコンゴなどで生産加工されている、車体重量が重いので道路が損傷し、PM(粒子状物質)を発生し衛生上の問題を引き起こしているなど。

2019年にマツダから出された報告書によれば、CO2の観点からEVが有効なのは、走行距離が10万キロ以上の場合だけで、それ以下では、車体やバッテリー製造時に排出されるCO2量が多いため、走行時CO2フリーというメリットを消してしまう。

10万キロ以上でもバッテリー交換することによって、バッテリー製造時のCO2が上乗せされるためライフサイクルでみた場合のCO2量は増大する。従って、「環境にやさしい」というキャッチコピーは、そうでないことの方が多い。

車の選択は、乗り心地やエンジン音など多くの個人的な嗜好の組合せ、自由度の上に決定されるものであり、国際機関や政府から押し付けられるものではなかろう。

3. 再生可能エネルギー

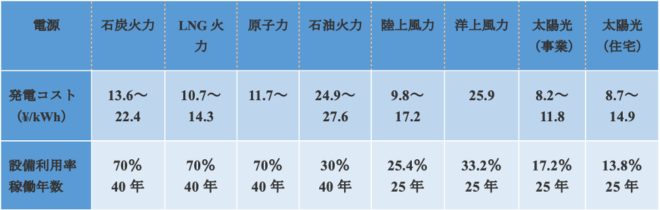

2021年8月経済産業省は、各種電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等化発電原価)と呼ばれ、発電所を新設した場合の建設や運営にかかるモデル費用だ。

メディアが注目したのは、再生エネルギー由来の発電コストが、火力発電などより低コストになったということだった。この結果、特に太陽光発電については、設備費が他の電源と同程度に安くなったなどという理由を付け、東京都や川崎市では太陽光パネル設置義務化条例などが採択されている。

この試算結果については、再エネ発電出力の不確実性や低稼働率対策として必要とされる、

- 既存火力設備の運用変更や発電効率の低下に伴うコストが含まれていない

- 同時間同量出力を維持するための石炭火力などの調整電源コストが含まれていない

- 送電網への接続費などが含まれていない

といった欠陥があり、すべてのコストを考慮すれば風力や太陽光発電は発電コストが高く、再エネ発電への転換は経済的、環境的にも成立しないことが判明している。

メガソーラーについては、風光明媚な自然を破壊したり、古墳を囲うような形で多数のパネルが設置したりする地域が出てきている。大雨や降雪、台風などの自然災害によって、パネルが崩落、飛散したりする人災を招き大きな社会問題となっており、無責任な行政や事業者の責任が問われなければならない。

英国のBPは、23年前自らを 「Beyond Petroleum」と名乗り、「2020年には年間50億ドルを投じて再エネ由来の発電量を50GWに引き上げる一方、石油とガスの生産量を前年水準より40%縮小する」と約束していた。

しかし、現在、BPは現実主義に転向し、10億ドルの洋上風力発電投資を帳消しにする一方で、現在のエネルギーシステムである石油とガスに投資し、同時にバイオ燃料や水素のような代替エネルギーにも資金を投入する」と発表した。

昨年、BPは米国の洋上風力発電事業の価値を11億ドルも減損した。10月、BPの株主であるブルーベル・キャピタルはBPに対し、「石油・ガス事業を縮小して再エネ事業を拡大するという」計画への投資に停止を求めた。アブダビ、アンゴラ、米国などでの増産により、石油生産量は2027年まで年率2~3%増加すると想定しており、40%削減するというBPの約束は、石油とガスの生産量が昨年より2.6%増加したため、風前の灯となっている。

4. ESG

脱炭素対策についての企業の本気度を測る仕組みの一つとしてESG(環境・社会・企業統治)運動が展開されている。

ESG投資について、経産省のサイトでは、

機関投資家を中心に、企業経営の持続可能性を評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして、SDGsと合わせて注目されている。日本においても、国連責任投資原則に日本の年金積立金管理運用独立行政法人が2015年に署名したことを受け、ESG投資が広がっている

と説明している。

「我が国でもESG投資が広がっている」と書かれているが、米国などではかなり事情は違っているようだ。

2月15日、世界最大の資産運用会社であるブラックロック、米国最大の銀行であるJPモルガン・チェース、世界第3位の資産運用会社であるステート・ストリートは、「企業は受託者責任に関心を持つべきであり、ESGカルテルに参加すべきではない」などという理由で、クライメート・アクション100+からの撤退を発表した。

この投資クラブは、「世界最大の温室効果ガス排出企業が気候変動に対して必要な行動をとることの保証」を誓約している。ウォール街の大手企業3社が最も著名な気候活動クラブの1つから撤退したことで、環境・社会・企業統治(ESG)運動が大きな後退を余儀なくされた。

地球温暖化対策の提唱者たちは、国連や世界経済フォーラムなどの世界的組織が掲げる「ネット・ゼロ目標」と世界で最も強力な金融機関を連携させるための重要なプレーヤーとして、この投資クラブを称賛してきた。

ピーク時には68兆ドルの資産を保有する700の投資家会員を誇っていたが、今週の脱退により、その資産が約16兆ドル減ることになった。我が国でもてはやされている感のあるESG投資にも暗雲が漂ってきているのではないだろうか。

5. おわりに

国連や世界経済フォーラムなどの国際機関が主導する脱炭素運動について、象徴的な対策・手段と考えられるEV、再生可能エネルギー発電について、欧米の現状を眺めながら我が国の動きを振り返った。

欧米では、この運動を加速させるためにESG制度を導入し、企業の本気度を測定したうえで融資の判断材料にするなどが行われてきた。温暖化CO2元凶論やESGによる企業評価も机上のシミュレーションによるものであり、現実を蔑ろにしていることが多い。

通信簿ということでまとめると、「事実は小説よりも奇なり」、つまり、作られた小説よりも実際の世界の方が不思議でダイナミックなことが多いので、国連をはじめとする国際機関やEUなどは、体面を保つ努力をしつつ「前言を翻す」ことを繰り返しながら、早晩内部崩壊していくのではないだろうか?

関連記事

-

電力危機の話で、わかりにくいのは「なぜ発電所が足りないのか」という問題である。原発が再稼動できないからだ、というのは正しくない。もちろん再稼動したほうがいいが、火力発電設備は十分ある。それが毎年400万kWも廃止されるか

-

「原発事故に直面した福島のガンの増加の可能性は、仮にあるとして、0.0002%?0.0000の間。それなのに人々は避難を強制され、毎日表示されるガイガーカウンターの数値に囲まれ生活している」。ナレーションの後に原発と、福島の人々の姿、そして除染の光景が示される。これは必要なことなのだろうか

-

資産運用会社の大手ブラックロックは、投資先に脱炭素を求めている。これに対し、化石燃料に経済を依存するウェストバージニア州が叛旗を翻した。 すなわち、”ウェストバージニアのエネルギーやアメリカの資本主義よりも、

-

広島高裁の伊方3号機運転差止判決に対する違和感 去る12月13日、広島高等裁判所が愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について「阿蘇山が噴火した場合の火砕流が原発に到達する可能性が小さいとは言えない」と指摘し、運転の停止を

-

引き続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:「ESGに取り組まないと資金調達ができない」はフェイクだと米下院が暴露) 今回は少しだけ心温まるお話をご紹

-

オバマ大統領とEPA(アメリカ環境保護局)は8月3日、国内の発電所から排出される二酸化炭素(CO2)を2030年に2005年比で32%削減することなどを盛り込んだ「Clean Power Plan(クリーンパワープラン)」を正式に決定した。

-

今年3月の電力危機では、政府は「電力逼迫警報」を出したが、今年の夏には電力制限令も用意しているという。今年の冬は予備率がマイナスで、計画停電は避けられない。なぜこんなことになるのか。そしてそれが今からわかっているのに避け

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間