温暖化問題に関するG7、G20、BRICSのメッセージ①

Heiness/iStock

11月11日~22日にアゼルバイジャンのバクーでCOP29が開催される。

COP29の最大のイシューは、途上国への資金援助に関し、これまでの年間1000億ドルに代わる「新たな定量化された集団的な目標(NQCG)」に合意することであり、資金援助拡大に向け、途上国が先進国に攻勢をかける構図となる。

他方、先進国はCOP28におけるグローバル・ストックテイクの成果を踏まえ、1.5℃目標を射程に収めるためのNDCや長期目標の野心レベルの引き上げをプッシュしたいと考えている。

先進国の目論見が奏功するかどうかはG7プロセス、G20プロセス、更には先般のBRICSプロセスで発出されたメッセージを比較すれば明らかである。

野心的メッセージ満載のG7共同声明

本年6月14日にイタリアのプーリアで開催されたG7サミットの首脳声明は、

「世界の気温上昇を1.5℃ に抑制する目標を達成するため、この重要な10年間で、世界の温室効果ガス排出量を2019年比で約43%削減し、2035年までに60%削減する取り組みに大きく貢献する」

「遅くとも2025年までに世界の温室効果ガスをピークに達し、2050年までにネットゼロを達成するためには、これは集団的努力であり、すべての国、特に主要経済国のさらなる行動が必要である」

「野心的な1.5℃に沿ったNDCを提出することを約束する。これは集団的な努力であることを強調し、我々は、全ての国、特にG20や他の主要経済国に対し、同様の努力を行うよう求める」

と述べた。

また発電部門の脱炭素化に関しては、

「2035年までに電力セクターの完全な脱炭素化もしくは大半の脱炭素化を達成し、2030年代前半、もしくは各国のネット・ゼロの道筋に沿って、1.5℃の気温上昇の制限を維持することと整合的なスケジュールで、エネルギーシステムにおける既存の未熱存石炭発電を段階的に廃止(フェーズアウト)するという我々のコミットメントを再確認する。他の国々とパートナーに対し、可能な限り早期に、新規の稼働停止していない石炭火力発電所の許可と建設を終了させるために、我々と共に参加する ことを改めて要請する」

と述べた。

1.5℃、2050年カーボンニュートラルを至高の目標とし、石炭火力のフェーズアウトを謳い、G7のみならず、他国に同様の行動を求めるという点で昨年の広島サミットと同様である。

数値目標のないG20共同声明

G7が脱炭素化やエネルギー転換に前のめりのメッセージを出すのに対し、中国、インド、ブラジル、南ア、サウジ、ロシア等を含むG20のメッセージはトーンが異なる。

G20リオサミット(11月18〜19日)の首脳声明は本稿執筆時は未だ発出されていないが、その内容は10月3日にリオ・デ・ジャネイロで開催された「環境・気候持続可能性大臣会合」(10月3日)、10月4日にフォス・ド・イグアスで開催された「エネルギー転換大臣会合」(10月4日)の閣僚声明を読めば概ね見当はつく。

まず環境・気候持続可能性大臣会合の閣僚声明には「1.5℃目標」「2025年ピークアウト」「2035年60%減」「2050年カーボンニュートラル」への言及は全くない。

あるのは、

- 我々の指導的役割に留意しつつ、UNFCCCの目的を追求し、異なる国情に鑑み、衡平性、共通するが差異ある責任の原則及びそれぞれの能力を反映しつつ、パリ協定及びその気温目標の完全かつ効果的な実施を強化することにより、気候変動に取り組むとの我々の確固たるコミットメントを再確認する

- 入手可能な最善の科学を考慮に入れ、パリ協定の全ての柱について野心的な行動をとることの重要性を強調する

- COP28における野心的でバランスのとれた成果、UAEコンセンサス、パリ協定の下での第1回グローバル・ストックテイク(GST-1)の成果を歓迎し、全面的に賛同する

といった一般論である。

エネルギー転換大臣会合においては、「クリーンで、持続可能で、公正で、手ごろな価格で、包括的なエネルギー転換の加速」や「世界的なエネルギー転換のための資金ギャップを埋めるために、あらゆる資金源とチャネルからの投資を触媒し、拡大する必要性、特に途上国におけるエネルギー転換技術とインフラへの既存投資と追加投資のリスク回避、動員、多様化の緊急性」等が強調される一方、クリーン化石燃料あるいは石炭火力の段階的廃止(フェーズアウト)という文言が全く入っていない。

いつものことであるが数値目標、野心レベル引き上げ、化石燃料フェーズアウトに熱心なG7に対してG20はどこか冷めている。

特に昨年のG20デリーサミットにおいてIPCCのモデル計算の結果としつつも2025年ピークアウトに留意されていたこと、排出削減対策を講じていない石炭火力の段階的削減(フェーズダウン)というCOP26の合意内容が再掲されていたことと比べても、今回のG20のメッセージはG7に比して分量も少なく、内容面でも非常に「あっさりと」した印象を受ける。

(その②につづく)

関連記事

-

「本当のことを言えば国民は喜ぶ、しかし党からはたたかれる」 石破が首班指名され、晴れてゲル首相になったのちに野党の各党首を表敬訪問した。 このふと漏らしたひとことは、前原誠司氏を訪れたときに口をついて出た。撮り鉄・乗り鉄

-

以前、海氷について書いたが、今回は陸上の氷河について。 6000年前ごろは、現代よりもずっと氷河が後退して小さくなっていた(論文、紹介記事)。 氷河は山を侵食し堆積物を残すのでそれを調査した研究を紹介する。対象地点は下図

-

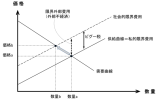

注目されてきたのがカーボンプライシング(Carbon Pricing)である。カーボンプライシングとは炭素(CO2)の排出に価格付けを行うことで、企業などにCO2排出を「費用」と認識させ、費用削減のインセンティブを通じて、CO2排出抑制への取り組みを促すことを狙ったものである。

-

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道?世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

-

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。 2021年8月経済産

-

ブログEnergy Bad Boysが、Institute for Energy Research(IER)の論文を引用して面白い図を描いていたので紹介しよう。 この図は、アメリカの電気料金を州ごとに表したものだ。青い色

-

地球温暖化に関する報道を見ていると、間違い、嘘、誇張がたいへんによく目につく。そしてその殆どは、簡単に入手できるデータで明瞭に否定できる。 例えば、シロクマは地球温暖化で絶滅する、と言われてきたが、じつは増えている。過去

-

名古屋大学環境学研究科・教授 中塚 武 現在放送中のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも詳しく描かれた「石橋山から壇ノ浦までの5年間に及ぶ源平合戦の顛末」は、幕末と戦国に偏りがちなNHKの大河ドラマの中でも何度も取り上

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間