メガソーラーの杜撰な設計に法的責任は問えるか:技術者が見た現場と制度

yangna/iStock

はじめに:現場で感じる違和感

エンジニアとして、斜面に無造作に並べられたソーラーパネルや、環境影響が検討されていないと思われる設置例に接し――これは「技術的問題」を超えた重大事案ではないか、との直感を持っている。しかし、その違和感を法的な言葉で説明できなければ、議論は抽象のまま空転してしまう。

そこで本稿では、法律の枠組みを交えながら、設計・施工や審査の杜撰さに対して、事業者や行政の責任をどう問えるかを、中立的に整理してみたい。

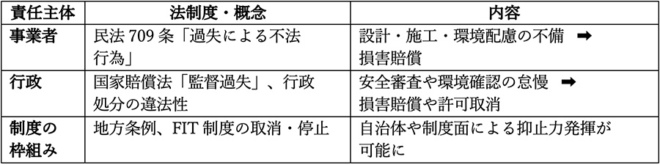

法的責任の整理

【A. 事業者の責任 — 民法709条による「過失」に基づく不法行為】

民法第709条によれば、“故意または過失”によって他人に損害を与えた者には、賠償責任があるとされる。従って、設計ミスや施工不備、環境アセス不備によって崩落や火災、景観破壊などが生じた場合、事業者には技術的過失として法的責任が及ぶ可能性がある。

【B. 行政の責任 — 国家賠償法による「監督過失」または行政処分の違法性】

行政が杜撰な設計を確認せずに許認可した場合、これは国家賠償法第1条で規定された“職務上の過失”として問われ得る。

さらに、法令の枠組みや審査基準を逸脱して認可を出した場合、「行政処分の違法」として取り消しを求められる事例も理論上はあり得る。

【C. 制度的抑止策 — 地方条例や基準の強化】

それに対して、技術的責任や行政責任の枠組みだけでなく、制度そのものの整備も進んでいる。

- 自治体による「太陽光発電設備の規制条例」は、2025年7月時点で315件、市町村では全国で約273件が制定済みである。

これらは住民説明会・抑制区域・禁止区域などを規定し、地域環境の保全を図る重要なツールとなる。

- 福島市などでは、従来1ヘクタール超の林地伐採に許可が必要だったのを、0.5ヘクタール超にも適用するよう規制を厳格化している。

メガソーラー開発規制のあり方は 今後の課題は許可済みの未着手案件か

- ・北海道登別市では、「正当な理由なしの事業命令違反」に5万円以下の罰則を定めた条例案が提出されるなど、制度の実効性を高める動きも出ている。

北海道登別市 罰則付きの再エネ規制条例案を議会に提出、6月施行へ

現実の課題:住民訴訟と制度の穴

現在も、住民による差止訴訟や行政訴訟を通じた対抗手段が模索されている。例えば、奈良県平群町の大規模メガソーラーを巡る差止訴訟では、森林伐採による土砂災害の懸念が法廷で提起されたが、条例がない状況下では、認可差止の力は限定的だった。

また、先述の通り条例を制定した自治体では、住民への説明義務や景観保護の仕組みなどが整備されたが、実行力や対象地域の限定など、課題も残されている。

地域トラブル160件以上、規制する条例は急増 ~「増えない構図」に陥ったメガソーラー、山下紀明さんに聞く~

太陽光発電の急拡大に伴う地域課題と市町条例による規制強化とは?

現地住民が取れるアクション

「困っている現地住民」ができることは以下の通りだという:

- 自治体の条例や開発制度を調べる — 調和・規制条例の有無、違反時の罰則などを確認

- 行政に問い合わせる — 説明会の義務化や情報公開、禁止区域設定などを要請

- 専門家に相談する — 弁護士・環境団体と連携した、法的議論の土壌づくり

- 制度改善活動に参加する — シンポジウムや提言など、制度改革への協力

- 地域トラスト等の土地保全活動の模索 — ドイツのような「紛争調整組織」の導入も選択肢に。

阿蘇や釧路湿原で起きていること:2つの地域の実情

【阿蘇:景観も生態系も揺るがす開発の現場】

阿蘇地域では、世界的に評価される草原景観とカルデラ地形の中にメガソーラーの設置が進んでいる。環境省も規制強化を検討し始めており、ガイドラインの策定が進行中である。しかし法的拘束力はなく、今後の抑止力には限界があるようだ。

【釧路湿原:「ノー宣言」で見せた地域の意志】

ラムサール条約登録の湿原周辺に太陽光施設が急増し、希少な動植物への影響が懸念されている。釧路市は「ノー・モア・メガソーラー宣言」を表明し、条例化をめざす動きを進めているが、法的実効性は未知数だという。

こうした事案に対して、誰が法的な「責任」を問われるのか?

先述の説明を簡易な表にまとめてみた。

阿蘇では、景観保全の必要性が叫ばれる一方、釧路では、希少種の生育環境保全を 掲げた宣言と条例提案といった制度整備が進んでいる。

住民・地域が取れる対応策:5つのステップ

- 自治体の条例やガイドラインの確認

条例の有無や法的枠の中身を確認し、説明会の要求・意見提出を準備する。 - 宣言や運動による地域の意思表明

法的拘束力がなくても、「ノー宣言」すれば社会的圧力となる。 - 専門家や団体との連携

市民団体や弁護士との協働で、法的議論や提言の影響力を強化できる。 - 制度改善への参画

説明会出席や公聴会での意見提出、条例策定に関わるアプローチを行う。 - 技術と法の視点をつなぐ情報発信

技術者としての経験を法的視点で支える発信は、専門的理解促進に貢献する。

関連記事

-

米国のウィリアム・ハッパー博士(プリンストン大学物理学名誉教授)とリチャード・リンゼン博士(MIT大気科学名誉教授)が、広範なデータを引用しながら、大気中のCO2は ”heavily saturated”だとして、米国環

-

夏も半分過ぎてしまったが、今年のドイツは冷夏になりそうだ。7月前半には全国的に暑い日が続き、ところによっては気温が40度近くになって「惑星の危機」が叫ばれたが、暑さは一瞬で終わった。今後、8月に挽回する可能性もあるが、7

-

産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合

-

本年1月11日、外電で「トランプ大統領がパリ協定復帰の可能性を示唆した」との報道が流れた。例えばBBCは”Trump says US ‘could conceivably’ rejoin Pari

-

直面する東京電力問題において最も大切なことは、1.福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、2. 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、という二つの点である。

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立が激化している。11月11日の英紙フィナンシャル・タイムズでは Ministers clash over energy bill という記事が出ていた。今月、議会に提出予定のエネルギー法案をめぐって財務省とエネルギー気候変動省の間で厳しい交渉が続いている。議論の焦点は原子力、再生可能エネルギー等の低炭素電源に対してどの程度のインセンティブを許容するかだ。

-

令和2年版の防災白書には「気候変動×防災」という特集が組まれており、それを見たメディアが「地球温暖化によって、過去30年に大雨の日数が1.7倍になり、水害が激甚化した」としばしば書いている。 だがこれはフェイクニュースで

-

さまよえる使用済み燃料 原子力の中間貯蔵とは、使用済み核燃料の一時貯蔵のことを指す。 使用済み燃料とはその名称が示す通り、原子炉で一度使用された後の燃料である。原子炉の使用に伴ってこれまでも出てきており、これからも出てく

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間