「第3のエネルギー危機」が始まる

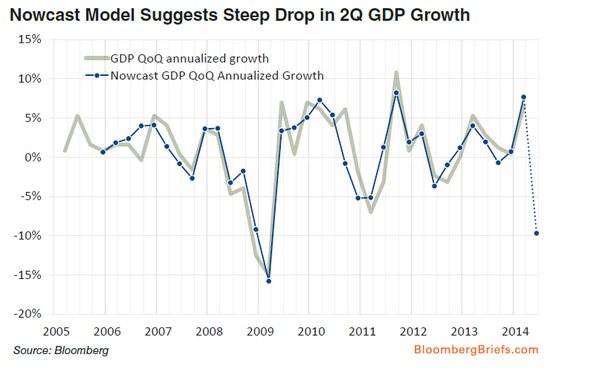

(GDPの第2四半期の落ち込みを、最新の予想は示す)

(GDPの第2四半期の落ち込みを、最新の予想は示す)世界のマーケットでは、こういう情報が飛び交っているようだ。ロイター(−7.1%)や日経(−8%)も含めて、日本の4~6月期の実質GDPはリーマンショック以来の落ち込みというのがコンセンサスだろう。これは単なる駆け込み需要の反動ではなく、本来はもっと早く来るはずだった供給ショックがアベノミクスの偽薬効果で先送りされた結果である。その意味で、これは1970年代の2度の石油危機に続く第3のエネルギー危機とも呼べる。

リーマンと同じく、激しい落ち込みは半年ぐらいで回復すると思われるが、長期的な影響は今回のほうが大きいだろう。第1に、今回は日銀の異次元緩和で大量の過剰流動性があり、その規模は70年代よりはるかに大きい。これが大インフレをもたらすおそれがある。

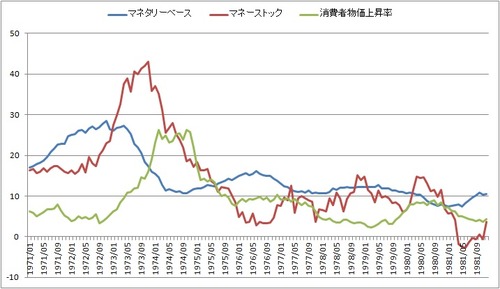

1973年の「狂乱物価」の主犯はOPECではなく日銀だった。図のように、第4次中東戦争の起こる1973年10月の前から10%を超えるインフレになっており、OPECはパニックの原因になっただけだ。日銀がマネタリーベースを40%以上も増やしたのは、田中内閣の「日本列島改造」と、1971年の「ニクソン・ショック」後の円高を抑えるための調整インフレだった。「インフレのためのインフレ」という意味では異次元緩和と似ている。

おまけに今は国債が大量に発行されているので、インフレが起こると金利上昇で金融機関の経営が破綻する。日銀が巨額の評価損を抱えて債務超過に陥ると、金融危機がコントロールできなくなる。

第2に、リーマンが単純な外需の落ち込みだったのに対して、今回は交易条件の悪化という長期的な条件がある。次の図は70年代以降の交易条件(輸出物価/輸入物価)の推移だが、2000年代以降、ほぼ半減している。これは70年代に匹敵する規模だ。今回のようなショックは、いつ来てもおかしくなかったのである。

70年代の第1の教訓は、記事でも書いたように、需要を追加してはいけないということだ。今回は供給ショックなので、追加緩和や補正予算で需要を無理に増やすと、充満した金余りのガソリンに火をつける。

第2の教訓は、供給のボトルネックを解消することだ。2000年代以降の交易条件の悪化の背景には、エネルギーだけではなく食糧など一次産品の価格上昇がある。この最大の原因は新興国の総需要の拡大である。まずエネルギーの安定供給をはかることが重要だ。

もう一つの(70年代とは違う)条件は、国際競争力の低下である。70年代に輸入物価は大きく上がったが、石油危機で日本の自動車が売れ、輸出物価は上がった。これが交易条件の悪化を防いだ面があるが、今回は輸出が増えない。特に電機製品の輸出物価指数が大きく悪化し、ここ10年で半減した。

こうした動きは自然現象ではなく、1990年代以降の新興国のグローバル化の必然的な結果である。彼らが「世界の工場」になって日本の製造業の雇用を奪う一方で、彼らの需要が世界の一次産品の価格を上昇させる。この流れは、21世紀中は止まらないだろう。

安倍首相の役割は終わった。彼が日本経済の過剰な悲観論を是正したのはよかったが、その実態は何も改善されず、問題は先送りされただけだ。本質的な改革は短期的なアベノミクスの視野をはるかに超え、無内容な「成長戦略」ではどうにもならない。もっと長期的な経済問題に取り組む新しい指導者が必要だ。

(2014年8月4日掲載)

関連記事

-

2020年はパリ協定実施元年であるが、世界はさながら「2050年カーボンニュートラル祭り」である。 パリ協定では産業革命以後の温度上昇を1.5度~2度以内に抑え、そのために今世紀後半に世界全体のカーボンニュートラルを目指

-

7月14日記事。双葉町長・伊沢史朗さんと福島大准教授(社会福祉論)・丹波史紀さんが、少しずつはじまった帰還準備を解説している。話し合いを建前でなく、本格的に行う取り組みを行っているという。

-

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。 脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。 だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問題

-

混迷のスリランカ スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領が軍用機で国外逃亡したというニュースが7月13日に流れた。 スリランカではここ数か月、電気も燃料も食料も途絶え、5月以来54.6%のインフレ、中でも食糧価格が80

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送している。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送した。

-

浜野喜史参議院議員(民主党)は、原子力規制委員会による規制行政、また日本原電敦賀2号機の破砕帯をめぐる問題を国会で10回以上、質問で取り上げている。規制行政への意見を聞いた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間