省エネ推進と原子力の安全な活用を」日本への期待【ムラー博士講義・本記】

福島原発事故の後で、日本ではエネルギーと原子力をめぐる感情的な議論が続き、何も決まらず先に進まない混乱状態に陥っている。米国の名門カリフォルニア大学バークレー校の物理学教授であるリチャード・ムラー博士が来日し、12月12日に東京で高校生と一般聴衆を前に講演と授業を行った。海外の一流の知性は日本のエネルギー事情をどのように見ているのか。

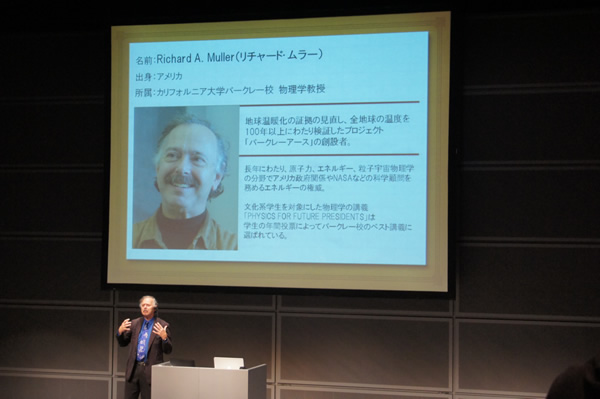

写真1・講演をするムラー教授

写真1・講演をするムラー教授バークレーの人気教授の来日

ムラー教授はエネルギー、地球物理学、温暖化問題での研究で知られ、エネルギー問題の米政府科学顧問を務める。また温暖化の科学情報を集めた「バークレーアース」というサイトを運営している。また著書の邦訳も多い。(「エネルギー問題入門」など)またNHKなどが海外の有名な教授による授業を集めた「白熱教室」にも出演しエネルギー問題の講義を担当した。(番組ホームページ)

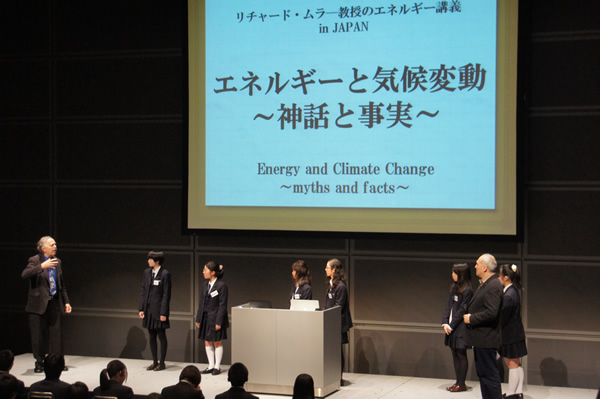

今回の講義のテーマは「エネルギーと気候変動−神話と事実」。日本の3つの高校のプレゼンテーション、ムラー教授のコメント、そして彼の講義が行われた。司会は日本在住のジャーナリスト、モーリー・ロバートソンさんが務めた。日本エネルギー会議の招聘によるものだ。

ロバートソン氏は冒頭、日本で福島原発事故の後で原子力をめぐる情報が錯綜して、社会的に議論がまとまらない事実を指摘した。「エネルギーと原子力の問題では、誰もが満足できるきれいな解決策は今後も得られないでしょう。これはあらゆる社会問題と同じです。私たちができるのは、より納得できる解決策を探ること。それに近づくために、学び、対話をすることが必要と思います」。このように今回の講義の意義を述べた。

写真2・司会のモーリー・ロバートソンさんとムラー教授

どのエネルギーにも、メリットとデメリット

ムラー教授は、次の事実を指摘した。

■福島第一原発事故は、一般のイメージと違って破局的な事故ではない。広島・長崎の経験から得られた被ばくと発がんの推計から当てはめると、最大限見積もって発がんの増加は日本全体で最大限28人程度だろう。(編集者注・ムラー教授の著書などによれば、放射線影響研究所の調査モデルによるものと思われる。GEPR「広島・長崎の原爆の被害者の追跡調査の第14報(英語)」)

それも必ずがんになるとは限らないし、可能性の問題だ。被害はほとんどないだろう。福島事故よりも、たばこ1日6本を吸う場合の発がん率が上回る。私なら福島事故の避難指定地域程度の放射線なら、避難指示を受けても自宅に住み続ける選択をするだろう。

■どのエネルギー源にもメリット、デメリットがある。再エネは期待がある。太陽エネルギーは急速に進歩しており、風力の能力大きい。しかし、天気任せという再エネの持つ欠点は当面解消できそうにない。それを克服するには蓄電技術の進歩と送電網の改良を必要とする。

原子力について日本では福島原発事故の結果、社会に不安と不信が広がっていることは承知している。それについては日本の皆さんの考えを尊重する。しかしエネルギーをめぐる過去の実績やデータを見れば、原子力は健康被害の少なさ、温室効果ガスの排出がほとんどない電源であること、コストの安さというメリットがある。

■しかし原子力にはデメリットがある。私は今回の訪日で中部電力の浜岡原発を視察した。徹底的な防災がされており、必要以上にコストをかけすぎではないかと思ったほどだ。原子力のコストは安全対策で変わる。そして事故を恐れるために、そのコストは政治的に過剰になってしまう傾向がある。また先進国では、政治的な論争に巻き込まれやすい。

■原子力発電では、使用済み核燃料についての懸念が世界に広がっている。しかしこれは技術的には解決ずみである。100年が経過すれば大半の核物質は無害化する。現在の地中処分の形を採用すれば、プルトニウムが人々の体内に入る可能性はほぼない。こうした事実は知られていない。

■地球温暖化の大部分は人為的なもの、化石燃料の使用によるものだ。これは人類の未来のリスクを高めている。CO2を減らすには、大量に排出を今後増やす中国などの新興国の協力が必要だ。シェールガスの発見はエネルギー産業に大変革をもたらすが、ガスの使用が増えれば、温暖化の抑制はさらに難しくなる。このままではコストの低い石炭の発電や暖房での使用が、世界で増え続けてしまうだろう。

■日本に2つのメッセージを伝えたい。まず一つは日本の省エネへの期待だ。日本はその技術力、また国民の意識の点で、産業界でも社会でも、省エネが世界の先進国の中で大変優れている。それを世界に広げてほしい。二つ目は、原子力の安全な活用だ。日本の皆さんが、福島事故を克服し、原子力の安全に使うことによって、世界の模範になってほしい。私は、原子力は技術革新によって発展する可能性のあるエネルギー源と思う。

写真3・会場の出席者にボードで賛否を聞いた。答える高校生たち。

科学の「かっこよさ」を知ってほしい

そしてムラー教授は、高校生がグループで調べた調査にコメントした。福井県立若狭高校が「日本のエネルギー事情」、神奈川学園高校が「原子力発電のメリット・デメリット」、神奈川大学附属高校が「地球温暖化の検証」のプレゼンテーションを行った。高校生が自ら問題を設定し、調べ、まとめたことを、ムラー博士は高く評価した。高校生との話し合いは熱心に行われた。

写真4・高校生と語るムラー教授

高校生の発表には興味深いものがあった。若狭高校の生徒が原発の先行きについて同級生訳200人に聞いたところ賛成が70%、反対が16%、徐々に減らすが13%、その他1%だった。また高校生は福井県の地元経済が原発交付金で成り立っていることを強調した。ムラー教授は「原発は初期投資がかかり、また原子力の研究は民間だけではできません。国が支援をする必要がありますが、それは政治的な問題になってしまいがちです」とコメントした。

また温暖化問題を調べた高校生から「懐疑論から地球が大変と危機を指摘する意見まで、説が多すぎて何が正しいのか分かりませんでした」という意見があった。ムラー教授は「私もそう思います。しかし、そういう疑問は大切で、科学的な探求の始まりになります。ただし物理学を使って検証すると、温暖化は人為的に起こっていると考えられます。温暖化については人為的な影響より、『太陽の影響』とか、『都市化の影響』とか、『水蒸気の影響』とか、また『実際には起こっていないのでは』などの説がありました。しかし検証すると、CO2(二酸化炭素)の増加の影響が大きいのです」と、説明した。

最後に、司会のロバートソン氏がムラー教授に、「福島原発事故では、日本では恐怖や間違った情報が広がりました。日本の科学教育の力不足が、エネルギーをめぐる議論の混乱の一因になっているのではないでしょうか」と意見を聞いた。

「それは日本だけの問題ではありません。残念ながらアメリカでも、科学の社会における存在感が低下して、科学者の意見が政治にも、社会にも反映されない状況になっています。これは科学者の力不足で、私を含めもっと頑張らなければならないのです」とムラー教授は述べた。

科学は法則に基づき、現象を解析する客観性が何よりも大事だ。ところが米国の科学界でも、華やかなプレゼンテーションばかりを考える研究者がいたり、基礎研究をないがしろにして流行の学説を追ったりする風潮があるという。

「私たち科学者は弁護士ではありません。事実を大切にすることを忘れたり、地道な研究を忘れたりしては、ならないのです」という。政治の現場や法廷などの社会現象で、また哲学や歴史などの人文系の学問は、関係する人の意見が異なることが頻繁に起こる。「科学では多くの場合に答えが存在し、それが客観的に証明できます。そこではぶつかり合いではなく、協力ができます。これは他の学問や社会問題ではなかなかないことです。素晴らしいことであると思います」(ムラー教授)

「今回、解説をしてくれた日本の高校生たちのように、可能性にみちた若者たちは、どの国にもいます。特に若い世代に、科学は『かっこいい』、『素晴らしい』と知ってほしいのです。そこで得た知恵を共有して、世界をよりよく変えるために使えるのです。エネルギーをはじめとして、ぜひ科学に目を向けてほしい」と、ムラー教授は結んだ。

ムラー教授のエネルギーをめぐる認識は、日本でも示されているものと同じだ。しかしそれが残念ながら広がっていない。また会場に集まった高校生らは、一級の科学者からの学ぶ機会をそろって喜んでいた。

正確な事実を知る機会を設け、理解を広げることで、日本でのエネルギーを巡る議論の混乱を解消し、合意が重ねられるのではないか。エネルギーをめぐる、最先端の議論を聞きながら、そんな期待が抱けた。

(取材・構成 石井孝明 ジャーナリスト)

(2014年12月15日掲載)

関連記事

-

アゴラチャンネルでは11月5日、「太陽光バブルの崩壊-なぜ再エネ買い取り制度は破綻したのか」を放送した。その要旨を紹介する。(上下2つ)

-

福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断が行われています。今年2月には「75人に甲状腺がんとその疑いを発見」との発表が福島県からありました。子どもの甲状腺がんの発生率は、100万人に1〜2人という報道もあります。どのように考えるべきでしょうか。中川 これは、原発事故の影響によるものではありません。

-

はじめに 読者の皆さんは、「合成の誤謬」という言葉を聞いたことがおありだろうか。 この言葉は経済学の用語で、「小さい領域・規模では正しい事柄であっても、それが合成された大きい領域・規模では、必ずしも正しくない事柄にな

-

ドイツの温室効果ガス排出量、前年比10%減 3月15日、ドイツ連邦政府は2023年の同国の温室効果ガス排出量が前年比10%減少して6億7300万トンになったとの暫定推計を発表した※1。ドイツは温室効果ガス排出削減目標とし

-

WNN(世界原子力通信)9月12日記事。英語。原題は「Iran and Russia celebrate start of Bushehr II」イランのブシェール原発の工事が始まった。ロシアのロスアトムの支援で、工事費は2期で約100億ドルの見込み。完成時期は24年と26年。イラン核合意で、原発建設が再始動した。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 以前から指摘しているように、人為的温暖化説には科学的根拠が幾重にも無いのに、なぜこんなにも「脱炭素」に熱中するのか筆者には理解しがたいが、兎にも角にも、この世は「脱炭素」一色、

-

大型原子力発電所100基新設 政府は第7次エネルギー基本計画の策定を始めた。 前回の第6次エネルギー基本計画策定後には、さる業界紙に求められて、「原子力政策の180度の転換が必要—原子力発電所の新設に舵を切るべし」と指摘

-

需給改善指示実績に見る再生可能エネルギーの価値 ヨーロッパなどでは、再生可能エネルギーの発電が過剰になった時間帯で電力の市場価格がゼロやマイナスになる時間帯が発生しています。 これは市場原理が正常に機能した結果で、電力の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間