福島事故の放射線影響に関する国連科学委員会報告書

(GEPR編集部から)国連科学委員会がまとめた、「東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響に関するUNSCEAR2013年報告書刊行後の進展」の要約を以下に転載します。

要約

本要約は、第72回国連総会に提出された放射線の影響に関する国連科学委員会による国連総会報告書に基づくものである。

本委員会は、第64回年次会合(2017年5月29日~6月2日)において、2013年の第68回国連総会に提出された報告書およびそれを支持する詳細な科学的附属書に示されている、2011年東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくと影響の評価を見返した。報告書では、全般的に線量は低く、それゆえ関連リスクも低いであろうと結論づけていた。原子力事故からの放射線被ばくに起因する可能性がある福島県の成人のがん発生率について、認識可能な増加は予測されなかった。しかしながら、報告書において本委員会は、福島県においては事故後の甲状腺への吸収線量がかなり低かったため、チェルノブイリでの事故後のような多数の放射線誘発甲状腺がん発生の可能性を考慮しなくともよいだろうが、放射線に最も被ばくした小児の間で甲状腺がんリスクの増加が理論的に推測し得る可能性があることを認識していた。出生時の障害や遺伝性疾患の発生について識別できるほどの増加は予測されず、また、がん発生率についての通常の統計変動に対してわずかな増加を確認することは困難であるため、被ばくによる作業者のがん発生率の増加は認識できないだろうという結論に至っていた。陸域および海域の生態系への影響は、一過的かつ局所的となるであろうと予測された。

評価の後、本委員会は、追加の関連情報が公表され次第、それらを遅滞なく把握できるようにフォローアップ活動を実施する仕組みを整えた。第70回および第71回国連総会にそれぞれ提出された本委員会の第62回および第63回年次会合報告書には、各年の当該時点までに実施されたフォローアップ活動によって得た知見が含まれていた。

本委員会は、2016年末までに利用可能となっていたさらなる情報の特定を続け、2013年報告書への影響を評価するために、関連する新規文献のレビューを体系的に実施した。これらの新規文献の大部分は、本委員会の2013年報告書の主な仮定および知見を改めて確認するものであった。2013 年報告書の主要な知見に実質的に影響を及ぼしたり、主な仮定に異議を唱えたりする文献はなかった。いくつかの文献については、さらなる解析や研究の追加によって、より確実な証拠を得ることが必要であると判断された。本委員会は、資料のレビューに基づき、現時点で2013年報告書の評価や結論に何ら変更を加える必要はないと判断した。しかしながら、本委員会が特定したいくつかの研究ニーズについては、まだ科学界において完全には取り扱われていなかった。

本委員会は、英語の非売品刊行物として知見をウェブサイト上で電子的に発行することを要請するとともに、利用できる資源に制限はあるであろうが、日本語でも公表することを促進した。

「東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響に関するUNSCEAR2013年報告書刊行後の進展」(PDFファイル: 約1.7MB)

関連記事

-

石炭が重要なエネルギー源として、再び国際的に注目されている。火力発電に使った場合に他のエネルギー源と比べたコストが安いためだ。一方で石炭は、天然ガスなどよりも燃焼時に地球温暖化の一因とされる二酸化炭素(CO2)の発生量が多い。

-

長期停止により批判に直面してきた日本原子力研究開発機構(JAEA)の高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」が、事業の存続か断念かの瀬戸際に立っている。原子力規制委員会は11月13日、JAEAが、「実施主体として不適当」として、今後半年をめどに、所管官庁である文部科学省が代わりの運営主体を決めるよう勧告した。

-

ドイツ・シュトゥットガルト在住の作家である川口マーン恵美氏が現代ビジネスに寄稿された「ドイツ・再生可能エネルギー法の失敗と、日本が模索すべき最良の道」は、客観的に事実を積み上げた内容で、これまでドイツのエネルギー政策に注目してきた筆者にとっては、至極まっとうなものであると感じた。

-

新しいエネルギー基本計画が決まり、まもなく閣議決定される。「再生可能エネルギーを主力電源にする」といいながら再エネ22~24%、原子力20~22%という今のエネルギーミックスを維持したことに批判が集まっているが、問題はそ

-

スマートフォン向けゲームアプリ「ポケモンGO(ゴー)」。関係なさそうな話だが、原子力やエネルギーインフラの安全についての懸念を引き起こす出来事が、このゲームによって発生している。

-

商品先物市場を運営する東京商品取引所(TOCOM)の社長に浜田隆道氏が就任した。経済産業省出身で同社専務から昇格した。「総合エネルギー市場」としての発展を目指すという。抱負を聞いた。

-

まえがき エネルギーは食料と同じで、我々の生活に必須である。日本のエネルギー自給率は今10%にも届かないので、需要の90%以上を海外から買っている。一方食料の自給率は40%程度だが、やはり残り60%を海外に依存している。

-

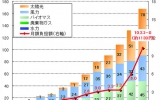

2015年7月15日放送。出演は村上朋子(日本エネルギー経済研究所研究主幹)、池田信夫(アゴラ研究所所長)、石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。福島原発事故後、悲観的な意見一色の日本の原子力産業。しかし世界を見渡せば、途上国を中心に原発の建設が続く。原子力産業の未来を、最新情報と共に考えた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間