新型コロナによる経済破綻からの回復に原子力は必要(上)

1. まえがき

いま世界中が新型コロナウイルスの被害を受けている。今年の東京オリンピックも1年延期と決まった。

中国、米国、ヨーロッパの各国が入国制限や移動禁止令を出している。町から人が消え、レストランが閉店し、観光客が減り、経済に影響が出て、株価は大幅に下落した。読売新聞は3月29日朝刊で「安倍首相は、経済対策はリーマン・ショック時の財政支出15.4兆円を超える過去最大規模になると断言した」と報じた。

コロナウイルスにより世界の経済活動が停滞している。回復には相当の期間を要するだろうが、収束後、世界同時並行で精力的な経済復興活動が開始されるであろう。この時急増するエネルギー需要に対応できるのは、安価で安定的に供給できる原子力である。これに備え、日本はエネルギーの安定供給に向け、原子力の推進、今は原発の再稼働を迅速に進める必要がある。

画像は大飯原発(IAEA/flickr)

国内の原発再稼働のための大きな課題は今の脱原発世論に対する対応である。コロナウィルスの影響は早く表れるので誰でもすぐ分かる。しかし、脱原発世論の影響は既に表れているのだが、すぐには分からない。2011年3月の原発事故以来、国内全ての原発が停止し、世論の影響を受けて未だにほとんどの原発が止まったままだ。

コロナウィルスへの対策費に並ぶ膨大な国富が、原発停止により失われていることを国民は知っているのだろうか。脱原発世論がこのまま続けば、日本のエネルギー安全保障は危うくなり、国力は落ち、生活レベルは下がる。そうならないために、脱原発の主張とその影響を具体的に示し、原発の役割を再認識する一助としたい。

確認しておきたいことがある。原発を反対する人も推進する人も、誰でも平和で豊かな生活が続くことを望んでいる。だからお互いを非難することは止めよう。豊かな生活には豊富なエネルギー、特に電力を安全で安価で持続的に確保して行くことが大切だ。ここまでは両者ともに同じ意見だが、ここから意見が分かれる。どうすればそれを達成できるかである。両者ともに主張は違うが、ここ10年ないし20年の近未来に実行できる具体策を選ばなければならない。

2.国民の脱原発世論とその影響

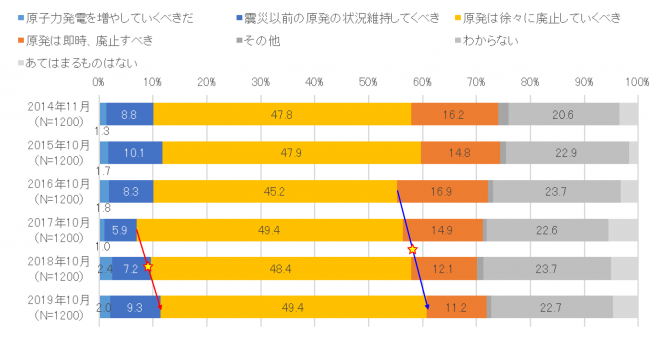

原子力に関する世論調査は、日本原子力文化財団が2007年から毎年行っており、2019年度の調査結果が今年3月に公表された(1)。全国各地からピックアップした年齢15~75歳の1200人の意見である。図1は今後の原発利用に対する考えである。

2014年から6年間の調査では、原発について約6割が、「徐々に廃止していくべき”又は“即時、廃止すべき」としている。ただ、2017年からの3年間については、「徐々に廃止していくべき”が減り、“震災以前の原発の状態維持していくべき”がやや増える傾向にあった。

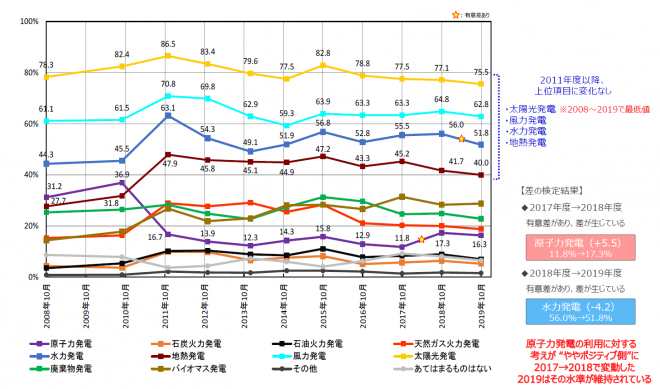

図2は将来利用すべきエネルギーに関する意見である。太陽光や風力等再エネに対する期待が60%を超える高いレベルにある。一方原発については2011年3月の東電福島原発事故以来10%台の低いレベルに落ち込んでいて、そのままだ。

原発事故を契機に「あんな危ないものはもう要らない」の感情が全国的に起こり、脱原発世論が強くなっている。この世論の影響を受けて、政府は原発を将来ゼロにするとし、選挙対策のために政策を当分変えないかも知れない。

しかし、もしこの政策が続けば、経済が破綻し国力が落ち、今の豊かな生活が出来なくなる恐れがある。ただ、その変化はじわじわと表れるので、気が付くのに時間がかかる。経産省によれば、日本の電気料金は原発事故直前の2010年から2018年までに家庭用が23%、産業用が27%上がっている。特にエネルギー自給率が10%程度しかない日本にとっては、この政府の政策が変わらなければ、将来取り返しのつかないマイナス要因になるであろう。

脱原発を主張する意見の代表例として2020年3月23日付朝日新聞朝刊の社説「福島の事故から9年 原発と決別し、新たな道を」を採り上げる。筆者が内容を要約するとこういうことだ(引用ではない)。

東電福島第一原発は事故後9年経ってもデブリ処理や汚染水問題があり、廃炉の行く末も見通せない。

最近では日本原電のボーリングデータの書き換え問題や九電のテロ対策工事遅れで原発が止められたりしており、安全軽視の姿勢は許されない。

事故を起こせば、社会や人々に深い「傷」を負わせてしまう。原発は地球温暖化対策に役立つとの声もあり、現時点ではこれを全否定することは難しいだろう。古くなったものは退かせ、段階的にゼロをめざす。事故の不安をなくすには、それしかない。

「天候まかせで不安定だ」などと、再エネの短所を口実に立ち止まっている時間はない。再エネには重大な事故のリスクはなく、処分に困る放射性廃棄物とも無縁だ。発電コストも海外では最も安くなってきた。残念ながら日本は、再エネ拡大の世界的な潮流に乗り遅れている。最大の原因は、原発に固執する政府の姿勢だ。第5次エネルギー基本計画では「再エネを主力電源化する」という目標を掲げる一方、2030年度の電源構成で原発も再エネとほぼ同じ比率の基幹電源と位置付けている。

安倍政権は「原発ゼロは無責任だ」として再稼働を進め、プルトニウムを燃やす核燃料サイクルの破綻も認めていない。官民がもたれあって原子力政策を維持し続けるようでは、再エネ拡大の可能性が抑え込まれてしまう。政府は「原子力と決別して新たな道を進む」という強い決意を示すべきだ。

この朝日新聞の社説には頷ける部分もあるが、問題点も多い。まず時間軸がはっきりしない。世界の潮流は再エネ拡大であり、原子力と決別して新たな道を進むべきとし、再エネに期待しているように読める。現時点では原発を全否定することは難しいとは書いているが、では何時になったら再エネに頼れるのかを書いていない。

電気料金の一部として“再エネ賦課金”を国民から徴収する金額が2018年度だけでも2.4兆円になった。今後も年を追うごとに増え、2030年には3兆円を超えると予測されている。再エネは経済的にまだ自立していないのである。

(写真AC:編集部)

また、再エネは天候次第の不安定電源であるうえに、送電線の問題、安い蓄電施設がまだ存在しない、今後多量に出るであろう廃棄物の処分等々、多くの課題を抱えている。従って、“原子力と決別して新たな道を進め”だけでは、これから10年や20年どう過ごせばいいのか。火力発電に頼って、海外に高価な燃料代を支払い、“再エネ賦課金”も支払い、CO2を排出して地球温暖化を促進する生活を続けてもいいのだろうか。

また、社説では「日本は再エネ拡大の世界的な潮流に乗り遅れている」とされているが、原発も必要な電源として世界で同時に活用されている事実も書くべきである。都合の悪い部分だけ削除する姿勢は公平な報道とは言えない。

2019年1月現在、隣の中国では44基の原発が運転中であり、さらに38基を建設・計画中としている。同じくロシアでは22基を、インドでは13基を、現在運転中の原発に加えて建設・計画中である(2)。再エネ拡大政策で有名なドイツでも一時原発廃止を決めたものの、再エネを補完する火力発電所の営業不振、電気代高騰等の理由で、原発廃止の時期を延長している事実もある(3)。このように世界は原発を捨てているのではなく、火力や再エネを支えるものとして活用されており、アジアではむしろ原発が主流になりつつあるのが現実だ。

■

参考資料

(1)「2019年度 原子力に関する世論調査 調査結果のお知らせ(要約版)」、日本原子力文化財団、2020年3月

(2)「原子力・エネルギー図面集 第4章原子力発電の現状」、日本原子力文化財団

(3)「復興の日本人論 誰も書かなかった福島」(川口マーン恵美、2017年グッドブックス)

(下)に続く(6日朝に掲載します)

関連記事

-

JBpressの私の記事を「中国語に訳したい」という問い合わせが来た。中国は内燃機関で日本に勝てないことは明らかなので、EVで勝負しようとしているのだ。それは1980年代に日本に負けたインテルなどの半導体メーカーが取った

-

12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。

-

再稼働に反対する最も大きな理由 各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、 どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、 原発が再稼

-

透明性が高くなったのは原子力規制委員会だけ 昨年(2016年)1月実施した国際原子力機関(IAEA)による総合規制評価サービス(IRRS)で、海外の専門家から褒められたのは組織の透明性と規制基準の迅速な整備の2つだけだ。

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

nature.com 4月3日公開。「Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the T

-

北朝鮮が核実験を行う意向を、1月28日現在で示しています。この実験内容について、東京工業大学の澤田哲生助教に解説いただきました。

-

シンクタンクのアゴラ研究所(所長・池田信夫、東京都千代田区)の運営するエネルギー調査機関GEPR(グローバルエネルギー・ポリシーリサーチ)は、NPO法人の国際環境経済研究所と3月から提携します。共同の研究と調査、そしてコンテンツの共有を行います。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間