IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

enter89/iStock

IPCCの報告では、20世紀に起きた地球規模での気温上昇は、その殆どがCO2等の温室効果によるものだとしている。

だがこれは、太陽活動の変化が殆どなかったとするデータセットに基づいている。別の、NASAの人工衛星観測によるデータセットを用いると、太陽活動は大きく変化しており、地球温暖化の大半はそれで説明できてしまうため、CO2等の寄与は小さいという論文がある(解説記事)。

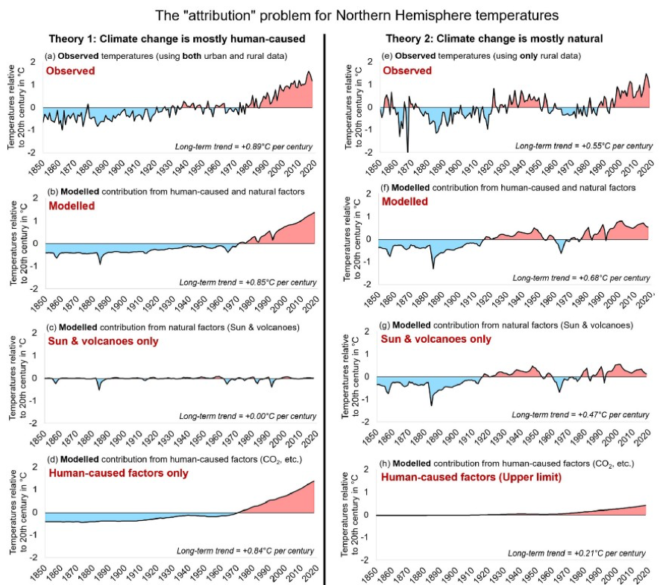

図がその主張を要約している。

左側がIPCCの採る「(CO2等による)人為的温暖化説」である。上から、(a)が観測された気温変化で、1850年以来、上昇を続けている。(b)が気候モデルによる気温上昇で、(a)を再現するようになっている。(b)の内で、(c)が太陽活動と火山活動による寄与で、(d)が人為的温暖化の寄与である。このように、IPCCは、(c)の太陽活動(と火山活動)は長期的に殆ど変化せず、もっぱら(d)の人為的温暖化が、地球温暖化をもたらしたとする。

これに対して、右側は、(e)が観測された気温変化である。但し、都市熱の影響を省くため、(a)と異なり地方の観測データのみを用いている。(f)はそれに合わせて気候モデルで再現した気温上昇で、(f)の内で、(g)が太陽活動と火山活動による寄与で、(h)が人為的温暖化の寄与である。ここで提示されている「自然変動説」では、(g)の太陽活動(と火山活動)は長期的に強くなっており、(h)の人為的温暖化は、地球温暖化に少ししか寄与しない、としている。

もしそうなら、CO2を減らしても地球温暖化を止めることにはならない。

太陽活動は、可視光や赤外線の強度の変化のほかに、紫外線の強度変化によっても地球の気候を変える。さらには、磁場を変化させることで地球に降り注ぐ宇宙線の量が変化し、これが雲量などにも影響する。そのメカニズムや強さについては議論があってコンセンサスはない。だから図の計算も一つの仮説にすぎない。だが何等かの形で太陽活動の変化が地球の気候に作用していることは間違いない。

IPCCが気候変動における太陽活動の役割を軽視しているという指摘は複数の研究者から上がっている。例えばスベンスマルクによる解説記事を参照されたい。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点③」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

田中 雄三 温暖化は確かに進行していると考えます。また、限りある化石燃料をいつまでも使い続けることはできませんから、再生可能エネルギーへの転換が必要と思います。しかし、日本が実質ゼロを達成するには、5つの大きな障害があり

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難③) 田中 雄三 風力・太陽光発電の出力変動対策 現状の変動対策 出力が変動する風力や太陽光発電(VRE)の割合が増大すると、電力の積極的な需給調整が必要になります。前稿③の「E

-

以前にも書いたことであるが、科学・技術が大きく進歩した現代社会の中で、特に科学・技術が強く関与する政策に意見を述べることは、簡単でない。その分野の基本的な知識が要るだけでなく、最新の情報を仕入れる「知識のアップデート」も

-

今年の新米が出回り始めた。 JAの提示した令和7年度産米の概算金は、例えば1等米60kgあたりで銘柄米のコシヒカリで2万5200円などと、軒並み昨年度の1.6倍以上になっている。 ちなみに、これだと5kgあたり2100円

-

今年も3・11がやってきた。アゴラでは8年前から原発をめぐる動きを追跡してきたが、予想できたことと意外だったことがある。予想できたのは、福島第一原発事故の被害が実際よりはるかに大きく報道され、人々がパニックに陥ることだ。

-

2025年6月15〜17日、カナダのカナナスキスでG7サミットが開催される。トランプ第2期政権が発足して最初のG7サミットである。 本年1月の発足以来、トランプ第2期政権はウクライナ停戦、トランプ関税等で世界を振り回して

-

気候関係で有名なブログの一つにClimate4youがある。ブログ名の中の4が”for”の掛詞だろうとは推測できる。運営者のオスロ大学名誉教授Ole Humlum氏は、世界の気候データを収集し整理して世に提供し続けている

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間