メルケルよ、お前もか・・・

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智

ドイツの屋台骨でありEUの中心人物でもあったメルケル首相が引退することになり、今ドイツではその後任選びを行っている。選挙の結果、どの党も過半数を取れず、連立交渉が長引いてクリスマス頃までかかりそうとのことで、それまではメルケル氏が現役を続けるとの由。

メルケル氏は、長年筆者の尊敬してきた現代政治家の一人であり、様々な難題に真正面から立ち向かう姿勢は見事だったと思う。しかし、こと温暖化問題に関しては、物理学者出身の割には、筆者から見て非科学的と思える発言を繰り返した。

例えば、洪水が起きたことに関して、何の疑問も示さず「温暖化対策を急がねば」などと述べた。これは、前稿で紹介したNHKの報道番組と同様、大きな論理的飛躍を含んだ言葉である。

筆者はこれを聞いて、実にガッカリした。メルケルよ、お前もか・・。政治家になると、科学者的思考はできなくなってしまうのか・・?

ドイツは、温暖化対策の急先鋒(米・英・独が三強)の一つであり、環境政策を前面に打ち出した「緑の党」が今回の選挙で第3党になった。今の日本では、そんな政治状況は想像しがたい。

その意味でドイツ国民の環境意識の高さは際立つのであるが、しかし筆者などが再三指摘しているように、実データを見る限り世の中に流布している「人為的温暖化説」には疑問点が多いにも拘わらず、ドイツ国民の多くも温暖化問題に関しては何の疑念も抱かず「CO2排出削減=脱炭素」政策を推奨している。若者の「打倒気候危機」デモ行進なども報道されている。彼らは、気温などの実データを見ていないのだろうか?そして、メルケル氏も?

もう一つ不思議でならないのは、NHKの報道番組でもそうだったが、大気中CO2に関する情報にほとんど触れられないことである。「気候変動対策」とは「脱炭素」すなわちCO2排出削減に尽きる。メタン(CH4)も炭素含有の温室効果ガス(温室効果もCO2の20倍とされる)ではあるが、何しろ大気中には1.8 ppmしかない。約400 ppmあるCO2の1/200以下である。従って「脱炭素」と言えば脱CO2のことであり、当然「脱炭素」の直接的な効果は、大気中CO2濃度の変化に現れなければならない。

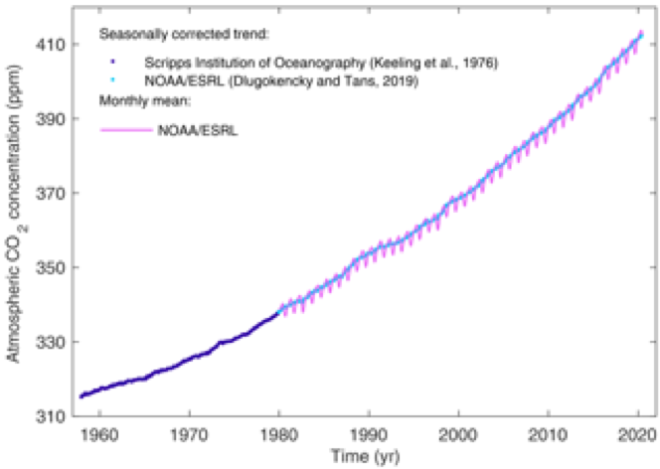

大気中CO2濃度のデータは、種々の情報源から得られるが、ここでは最新データの例として、昨年12月にESSD(Earth System Science Data)に載った論文を紹介する。著者87名という大論文だが、要旨に1980年から2019年までの大気中CO2濃度変化が載っている(追加でそれ以前のも)。そのデータを貼り付けておこう。

図1 1980ー2019年までの毎月平均の大気中CO2濃度変化

このデータを見る限り、大気中CO2濃度変化は長年にわたって、ほぼ一定速度で増え続けていることが分かる。2009年頃のリーマンショックで景気が大幅後退(=エネルギー消費も減退)した影響など、チラとも見えない。

また化石燃料消費量は1960年代から急増し、73年と79年の石油危機以後その伸びが減退し、1980年代以降は「低成長期」に入ってエネルギー消費(=CO2排出量)は高値安定で推移してきたはずだが、大気中CO2濃度変化は、それら人間界の変動を何ら反映しているようには見えない。また、2019年以来のコロナ禍により、化石燃料消費は大幅に落ち込んだはずだが、その影響らしきものも、まだ見えてはいない。

実は、筆者はこの4月に出した論文(前掲)で、それは地球上の炭素収支を考えたら当然の結果だと述べた。

上記ESSDの論文にも載っているが、自然界でのCO2の放出・吸収量は、年間210 Gt-C (Gt-Cは炭素換算でギガ(=109)トン)以上もある。人間界からの総放出量は10 Gt-C/年程度。つまり5%程度しかない。一方、大気中へのCO2残留量は4〜5 Gt-C/年と分かっている(濃度が年間2 ppm程度増えているので、それに大気の量を掛けると質量が計算できる)。

IPCCは、自然界の出入りがバランスしているので、増えた分は全部人為的な放出量である、つまり人類の放出するCO2の約半分が毎年大気中に残るのだと説明する。しかし、そんなことはあり得ないと主張したのが筆者の論文だった。

そもそも、自然界でのCO2放出・吸収がバランスしているとの証拠はない。自然界・人為的ともにCO2は地上のいたるところから放出され、いたるところで吸収される。そのCO2の中で、人為的放出分だけが選択的に大気中に残るなどということが、一体あり得るだろうか?人為的CO2だけが固まってどこかに保存されていたら別だが、大気中に拡散している気体のCO2に、そんなことが起こるはずがない、と主張したのである。

もし筆者の主張が正しければ、大気中に残留するCO2の内訳は、放出された時の割合に比例するはずなので、人為的な分は10/220=4.5%程度に過ぎないから、4〜5 Gt-C/年の4.5%、つまり0.18〜0.23 Gt-C/年に過ぎない。人類が、今すぐ全てのCO2排出を止めても、これしか減らない計算になる。

コロナ禍で何%か減った位では、グラフに見える程度の変動にならないのは当然である。まして、世界の3%しか出していない日本がどう頑張っても、大気中CO2濃度に「違い」を見せるのは不可能ということだ。なぜ、そんなことに何兆円もの税金を使うのか?

ここで筆者が主張している内容は、いわゆる「人為的地球温暖化仮説」を根本から否定するものである。人間の放出するCO2によって大気中CO2濃度が上昇し・・との仮説の、最初の段階さえも成立しないことを主張しているからである。これが正しければ、いわゆる「脱炭素」は根拠を失う。CO2排出削減をいくら頑張っても、大気中CO2濃度に大きな変化はもたらし得ないからである。

世間一般の常識とは大きくかけ離れた論説だが、固定観念にとらわれず科学的に思考すれば必然の結論だと筆者は考えている。だからこそ、敢えて論文にまとめて発表した。

筆者は世の人々にもメルケル氏にも望みたい。まずは、科学的に信用できるデータを見ること、次に先入観なく論理的に考え、何が正しいかを見極めること、これである。

■

松田 智

2020年3月まで静岡大学工学部勤務、同月定年退官。専門は化学環境工学。主な研究分野は、応用微生物工学(生ゴミ処理など)、バイオマスなど再生可能エネルギー利用関連。

関連記事

-

GEPR・アゴラの映像コンテンツである「アゴラチャンネル」は4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送した。

-

先週、アップルがEV開発を中止するというニュースが世界中を駆け巡りました。EVに関してはベンツも「30年EV専業化」戦略を転換するようです。国レベルでも2023年9月に英スナク首相がEV化を5年遅らせると発表しました。

-

本原稿は2012年5月の日本原子力産業協会の年次総会でバーバラ・ジャッジ氏が行った基調講演要旨の日本語訳である。ジャッジ氏、ならびに同協会の御厚意でGEPRに掲載する。

-

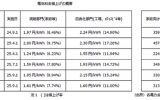

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

-

パリ協定をめぐる対立 6月のG20サミットは日本が初めて議長国を務める外交面の大舞台であった。保護主義との闘い、データ流通、海洋プラスチック等、様々な論点があったが、大きな対立軸の一つになったのが地球温暖化問題、なかんず

-

シンクタンクのアゴラ研究所(所長・池田信夫、東京都千代田区)の運営するエネルギー調査機関GEPR(グローバルエネルギー・ポリシーリサーチ)は、NPO法人の国際環境経済研究所と3月から提携します。共同の研究と調査、そしてコンテンツの共有を行います。

-

エネルギー危機が世界を襲い、諸国の庶民が生活の危機に瀕している。無謀な脱炭素政策に邁進し、エネルギー安定供給をないがしろにした報いだ。 この年初に、英国の国会議員20名が連名で、大衆紙「サンデー・テレグラフ」に提出した意

-

エネルギー、原発問題では、批判を怖れ、原子力の活用を主張する意見を述べることを自粛する状況にあります。特に、企業人、公職にある人はなおさらです。その中で、JR東海の葛西敬之会長はこの問題について、冷静な正論を機会あるごとに述べています。その姿勢に敬意を持ちます。今回は、エネルギー関係者のシンポジウムでの講演を記事化。自らが体験した国鉄改革との比較の中でエネルギーと原子力の未来を考えています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間