再エネ50%プラス送電線増強の費用便益比は最悪だ

vchal/iStock

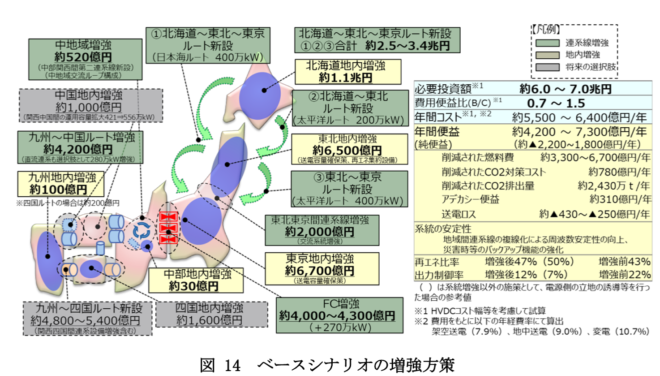

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。

政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統のマスタープラン)電力広域的運営推進機関

そこでの費用便益分析を見ると、費用と便益の比が1前後、つまり費用の方が便益より多いかもしれない、となっている。となると、これは果たして実施する意味があるのか、と言いたくなる。

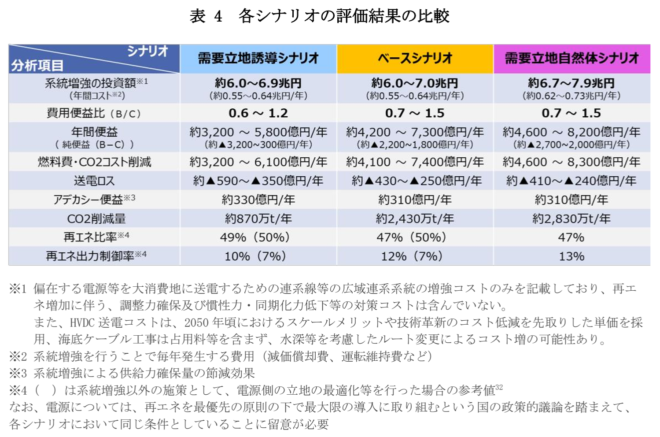

すなわち、下表で見ると、ベースシナリオで「系統増強の投資額」として約6.0~7.0兆円とされ、その費用便益比は0.7~1.5ととされている。他のシナリオも似たり寄ったりだ。

近年の資材価格の高騰を考慮するならば、この費用便益比はさらに悪くなっていることだろう。

更に、もっと根本的な問題は、この試算が「再エネ50%を前提」としていることである。

つまり、ここでやっている計算には、「再エネを強引に50%%導入する場合に、再エネ発電が過剰になって捨てることになる余計な電気を送電線で融通することで節約できる費用」が計上されている。その一方で、「再エネを50%導入するための費用」が計上されていない!

だが少し考えてみれば、発電ピーク時に電気があり余るほど再エネを導入すること自体が間違っていることは明らかだ。

本来、費用便益比を計算すべきは、再エネをそもそも50%も導入すべきかどうか、ということだ。政府がやっていることは、再エネ50%を「前提」として、その費用を無視した上で、送電線建設の費用便益比だけを計算することだが、これはいったい何のためにやるのか? それは費用便益比があるていどまともな範囲に収まるように見せる為だけではないのか?(ただし、それでも費用便益比は悪かったが)

日本政府は、再エネ導入に関わる費用を、国民を欺くことなく示すべきだ。

■

関連記事

-

東日本大震災とそれに伴う福島の原発事故の後で、日本ではスマートグリッド、またこれを実現するスマートメーターへの関心が高まっている。この現状を分析し、私見をまとめてみる。

-

トランプ大統領が、グリーンランドを買うと言ったと思ったら、軍事介入をするという騒ぎになり、ヨーロッパとアメリカで軍事衝突か、あるいは関税紛争かと大騒ぎになったが、結局、トランプ大統領も矛を引っ込め、協議をしようということ

-

2015年2月3日に、福島県伊達市霊山町のりょうぜん里山がっこうにて、第2回地域シンポジウム「」を開催したのでこの詳細を報告する。その前に第2回地域シンポジウムに対して頂いた率直な意見の例である。『食べる楽しみや、郷土の食文化を失ってしまった地元民の悲しみや憤りは察してあまりある。しかし、その気持ちにつけこんで、わざわざシンポジウムで、子供に汚染食品を食べるように仕向ける意図は何なのか?』

-

はじめに:電気料金の違い 物価上昇の動きが家計を圧迫しつつある昨今だが、中でも電気料金引上げの影響が大きい。電気料金は大手電力会社の管内地域毎に異なる設定となっており、2024年4月時点の電気料金を東京と大阪で比べてみる

-

実は、この事前承認条項は、旧日米原子力協定(1988年まで存続)にもあったものだ。そして、この条項のため、36年前の1977年夏、日米では「原子力戦争」と言われるほどの激しい外交交渉が行われたのである。

-

シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。 筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回のIPCC報告では、新機軸として、古気候のシミュレー

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間