太陽光発電の光と影:オーストラリアで発電能力の80%が無駄に

eyegelb/iStock

オーストラリアのジャーナリストJoNova氏のブログサイトに、オーストラリアの太陽光発電について、「導入量が多すぎて多い日には80%もの発電能力が無駄になっている」という記事が出ていました。

日本でも将来同様のことになりそうですので、ご紹介したいと思います。

Australian grid risks an overload at lunchtime as solar power floods the system

JoNova氏のブログは、主に環境問題を取り上げていますが、太陽光発電など電力供給に関する記事もかなり深入りして書いてあります。

オーストラリアの電力事情

図1にオーストラリアの電力系統を示します。人口が集中している、東海岸から南西部にかけて送電線が密集しており、クインズランド州、ニューサウスウオールズ州、ビクトリア州、サウスオーストラリア州、タスマニア州の5州が送電線で連係しています。このエリアを、NEM(National Electricity Market)と呼び、日本のように各州の電力会社がそれぞれ連系線でつながっています。

図1 オーストラリアの送電系統

Australia’s Electricity Transmission Lines – Geoscience Australia

このNEMエリアの2022年の最大電力は、3,758万KW※なので、東京電力の70%くらいの系統容量でしょうか。大容量の蓄電池も結構導入されておりますが、それでも定格電力10万KW、電力量20万KWh※です。またこのエリアはAEMO(Australian Energy Market Operator)という組織が電力とガスの需給調整、市場取引などを行っています。

※ Quarterly Energy Dynamics Q3 2023 (AEMO:Australian Energy Market Operator)から

2024年9月5日太陽光発電の供給過剰で、日曜日には出力の80%がムダに

Random power glut means 80% of solar plant output was thrown away on Sunday

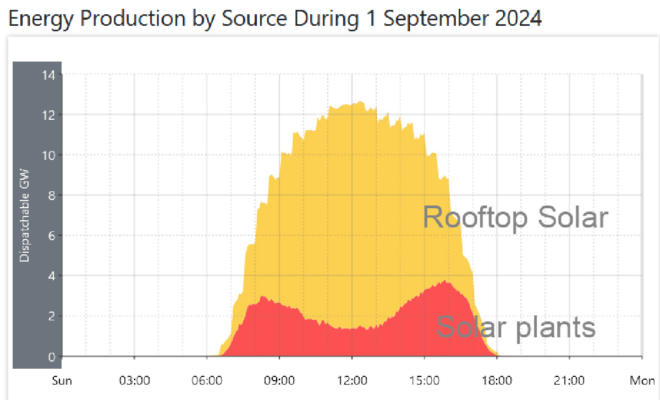

図2は2024年9月1日(日曜日)の太陽光発電の発電量です。おそらくNEMエリア全体だと思います。横軸が時間、縦軸が発電出力です。オレンジ色で書かれた「Rooftop Solar」は個人宅の屋上などに設置された太陽光パネルからの発電、赤色で書かれた「Solar plants」は日本ではメガソーラーと呼ばれる大規模に太陽光パネルを設置しているプラントからの発電を示しています。

図2 2024年9月1日の太陽光パネルの発電量

JoNova氏のブログから引用

本来であれば、黄色のグラフと赤色のグラフは同じような形になるはずですが、赤色のグラフは12:00を中心に大きくへこんでいます。これは、需要に比べて発電した電気が余ってしまい、メガソーラーに対して「出力抑制」を行った結果、このようないびつな形になってしまいました。

日本でも、ゴールデンウイークなどの需要の軽負荷期に、「出力抑制」を行うことが頻繁になってきました。この出力抑制は各系統会社からオンライン制御で行いますが、個々人の家庭に対して制御をかけることは、制御対象の数が膨大になりコストがかかることや、個人の収入への直接的な影響を避けるために実施はしていません。制御対象は風力発電とメガソーラーです。

オーストラリアでもその事情は同じようで、本来最も発電して電力の供給に貢献できる時間帯(事業者からすれば最も収益を上げられる時間帯)にほとんど発電できていません。

なぜこんなことになってしまったかというと、AEMOが四半期ごとに報告しているリポートに同じ季節の全燃料別の発電量が出ていました(図3)。

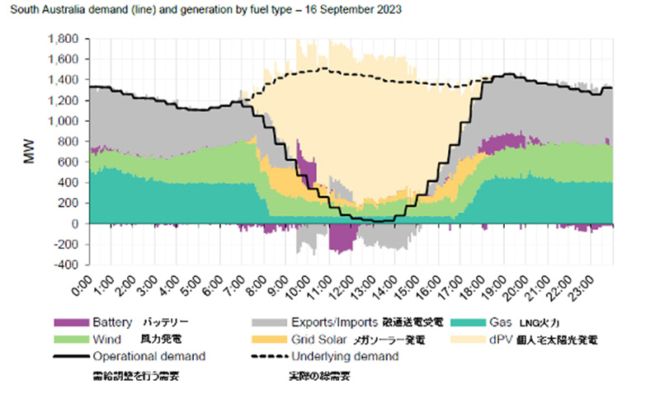

図3 2023年9月16日のサウスオーストラリア州の総需要と燃料別の発電量

AEMO Quarterly Energy Dynamics Q3 2023

2023年9月16日のサウスオーストラリア州の総需要と燃料別の発電量のグラフを示します。NEM全体のグラフではありませんが、時差がほとんどないため、図2と比較して問題なでしょう。

燃料種別に日本語訳を記入してあります。実際の総需要が黒い点線で表されています。肌色で示した「dPV」と表された部分は、個人宅の屋根に設置された太陽光発電の出力です。図2ではRooftopと記載された部分に相当します。13時くらいを最大値にして発電量の大部分を占めています。

オレンジ色の「Grid Solar」の部分はメガソーラーです。少々見づらいですが、朝の9:00ころと夕方の16:00ころが出力のピークになっており、12:00~14:00ころが極小点になっています。図2の赤い部分と同じ傾向を表しています。

図2をよく見ると、なぜ図1のメガソーラーがこんな形になっているのか、わかりやすいと思います。抑制できない個人宅の太陽光発電の出力が多きくなりすぎて、バッテリーでの蓄電、連系線を使っての他地域への融通を行っても余ってしまってメガソーラーを徹底的に抑制しないと需給バランスがとれなくなってしまったということです。

日本も東京都のように新築住宅に太陽光発電を義務化、なんてやっていると近い将来このように大量の無駄なメガーソーラーが発生してしまうと思います。

ちなみに、オーストラリアの総需要カーブを見ると、日本の総需要カーブと異なる点が1つあります。それは実際の総需要を「Underlying demand=基礎的な需要」と表現して、そこから個人宅の太陽光発電量を差し引いた部分を黒い実線で表して「Operational demand」としています。これは個人宅の太陽光発電量は出力抑制制御ができませんから、それを差し引いた需要をそれ以外の制御可能な電源を組み合わせて供給します。なので、黒い実線を「Operational=需給調整を行う需要」と表してみました。

日本以外の記事ではこのように、1日の需要変動を議論する記事をあまり見ることがありませんでした。

日本の場合、一斉に昼休みを取ったり、朝や夕方に同じような時間に通勤するなどで、1日の昼と夜の需要変動が大きくなり、供給力の調整が結構大変です。それに比べて、欧州などは1日の需要変動が小さくて、供給力を調整することはあまり問題にならなかったのだと思います。

しかし最近は制御できない太陽光発電が台頭してきて、実際の総需要は昼と夜の需要変動は昔のまま小さいですが、調整しなければならない需要はどんどん大きくなって、こういった記事が出てきたのではないかと思っています。

2024年9月27日太陽光発電が多すぎるためランチタイムに過負荷になるリスクが

Australian grid risks an overload at lunchtime as solar power floods the system

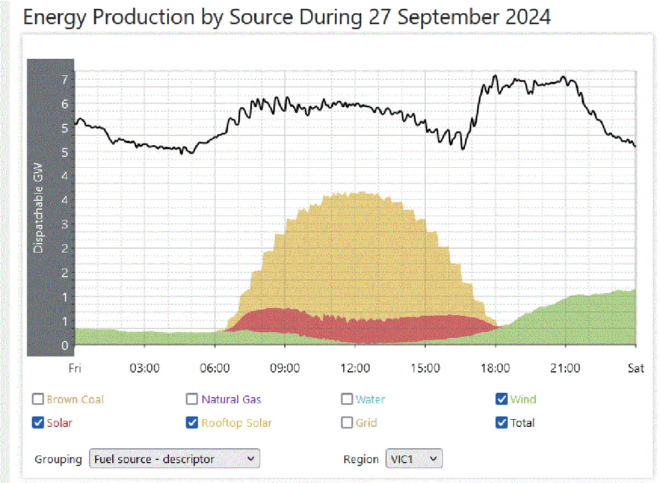

図4 2024年9月27日の総需要、個人宅太陽光、メガソーラー、風力発電量

JoNova氏のブログから引用

図4は9月27日の総需要、個人宅の太陽光発電、メガソーラー、風力発電量のグラフです。図2同様にメガソーラーの発電量の形が大きくへこんでいます。オーストラリアは春の季節であり、筆者は「この季節のランチタイムにエアコンやヒーターを必要としている人はいません」と記しています。

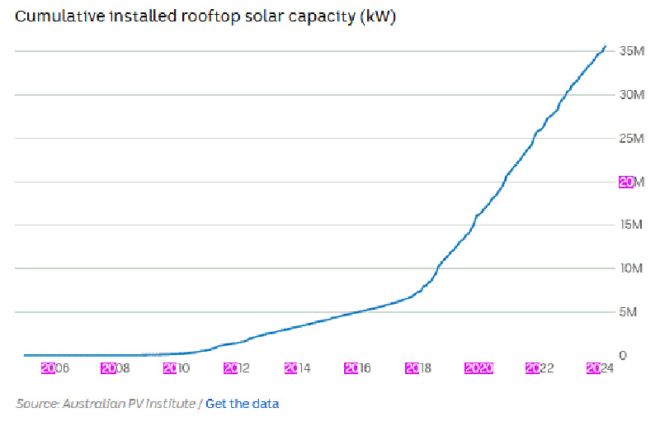

またこのような状況なのに、図5に示すようにオーストラリアでの個人宅太陽光の導入はどんどん進んでいます。政府はバッテリーと個人宅の太陽光発電をコントロールすることで、この問題を解決しようとしているが、電力系統の運用者たちは、曇りの日が続くことを祈っている。と結んでいます。

図5 オーストラリアでの個人宅太陽光発電の導入量

JoNova氏のブログから引用

4,000km離れたシンガポールへ電力輸出?

JoNova氏の記事ではありませんが、「オーストラリアでは余った太陽光発電からの電気をシンガポールに海底電力ケーブルで送電する」という構想があり、オーストラリア部分について連邦政府から環境保護および生物多様性保全法(EPBC)に基づく承認を取得したというニュースに出てました。

オーストラリアの北海岸から約3,800kmも海底電力ケーブルを布設して最終容量100万KWを計画としています。

図6 オーストラリア-シンガポール Power Linkプロジェクトのイメージ

SunCableホームページから)

オーストラリア政府も、ご多分にもれずクリーンエネルギーのためという言葉が付けば、審査なんてほぼノーチェックで承認なのでしょう。

通信用の光海底ケーブルは無数に布設されていますが、これほど長い送電用の海底ケーブルは珍しいと思います。何条布設する計画なのかなど詳細は書いてありませんが、設備の故障はつきものです。

日本にも北海道~本州間など数10kmの海底ケーブルがありますが、投錨などで結構故障してます。通信用の海底光ファイバーケーブルも常に引き上げて補修しています。通信用は迂回のケーブルがありますが、送電用はおそらく切れてしまったら、引き上げて修理するまで、送電はお休みになるのではないでしょうか?

この100万KWがシンガポール需要の何%くらいになるのかわかりませんが、電線が切れたから修理するまで今日から3ヶ月間は輪番停電です、なんてありえる話だと思います。

■

尾瀬原 清冽

1966年生まれ。1990年電力会社に入社。給電部門、情報通信部門で勤務。電力の需給運用業務や自動給電システムの設計、新規発電事業者の出力抑制システムの設計などに従事。

関連記事

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2

-

「気候変動についての発信を目指す」気象予報士ら44人が共同声明との記事が出た。 マスコミ報道では、しばしば「物事の単純化」が行われる。この記事自体が「地球温暖化による異常気象が深刻化する中」との前振りで始まっており、正確

-

全原発を止めて電力料金の高騰を招いた田中私案 電力料金は高騰し続けている。その一方でかつて9電力と言われた大手電力会社は軒並み大赤字である。 わが国のエネルギー安定供給の要は原子力発電所であることは、大規模停電と常に隣り

-

停電の原因になった火災現場と東電の点検(同社ホームページより) ケーブル火災の概要 東京電力の管内で10月12日の午後3時ごろ停電が発生した。東京都の豊島区、練馬区を中心に約58万6000戸が停電。また停電は、中央官庁の

-

経産省と国交省が進めていた洋上風力発電をめぐって、いったん決まった公募入札のルールが、1回目の入札結果が発表されてから変更される異例の事態になった。 ゲームが始まってからルールを変えた これは2020年から始まった合計4

-

時代遅れの政治経済学帝国主義 ラワースのいう「管理された資源」の「分配設計」でも「環境再生計画」でも、歴史的に見ると、学問とは無縁なままに政治的、経済的、思想的、世論的な勢力の強弱に応じてその詳細が決定されてきた。 (前

-

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

-

はじめに トリチウム問題解決の鍵は風評被害対策である。問題になるのはトリチウムを放出する海で獲れる海産物の汚染である。地元が最も懸念しているのは8年半かけて復興しつつある漁業を風評被害で台無しにされることである。 その対

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間