世界最大の金融機関が融資先のCO2削減目標も撤回

JoeDunckley/iStock

英HSBCが自社の2030年ネットゼロ目標を撤回したことを今年2月に紹介しました。これ、いまだに日本の大手メディアではほとんど報じられていません。

英HSBC、ネットゼロ目標を撤回←日本語でも報道してください

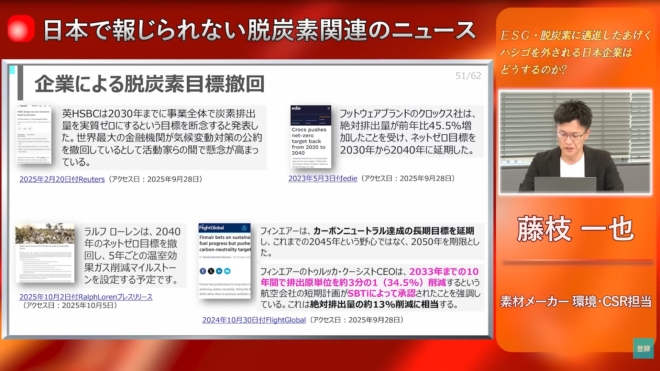

HSBCは2030年までに事業全体で炭素排出量を実質ゼロにするという目標を断念すると発表した。世界最大の金融機関が気候変動対策の公約を撤回しているとして活動家らの間で懸念が高まっている。

あれから半年が経って、今週HSBCは石油・ガス部門など一部のセクターに対しても2030年ネットゼロ目標を撤回したようです。

HSBC softens near-term emissions targets for polluting sectors

HSBC、汚染セクターの短期的な排出量目標を緩和

HSBCは木曜日、実体経済の鈍化を受け、石油・ガスなどのセクターを対象に、より緩やかな短期気候目標を新たに発表した。この目標は、今年初めに発表された見直しに基づくもので、HSBCは2030年までに事業全体でネットゼロの炭素排出を達成するという目標を撤回した。

石油・ガス部門の顧客について、国際エネルギー機関(IEA)の2つのシナリオに沿い、2019年比で14~30%削減することを目指すと表明した。欧州最大の金融機関による移行計画の更新は、気候変動対策における広範な後退の中で、金融機関が顧客の排出量削減を支援するという自らの約束の一部を骨抜きにしている実態を示している。

昨年から今年にかけて起きた気候カルテル崩壊の際、金融機関側の言い分は「脱炭素イニシアチブからは抜けるが、自社のネットゼロ目標や融資先へのネットゼロ強制は継続する」という、企業の経営判断として矛盾に満ちたものでした。たとえばこちら。

三井住友FGの脱炭素枠組み脱退が日本の潮目を変える決定打になる

三井住友FGは枠組み脱退後も、脱炭素への投融資計画など気候変動への対応は個別に続ける構えだ。

(中略)

三井住友FGは「気候変動への対応は強化する」(幹部)と強調する。30年に向けて掲げたサステナブルファイナンスの投融資目標を維持するほか、50年までに融資先の企業が排出する温暖化ガスを実質的にゼロとする目標も続ける。

当時から、筆者は以下のように指摘していました。

自社ビルのCO2削減等はどうぞご自由に進めてください。でもネットゼロをめざすアライアンスやイニシアチブから自分たちは抜けるのですから、融資先の企業に温暖化ガスゼロを求めるのは明らかに矛盾しています。

(中略)

よく金融機関から企業に対して「TCFDやSBTiに参加しなさい」「気候変動によるリスクを特定しなさい」などと言われますが、脱炭素アライアンスに入っていることがビジネスリスクだと自ら判断したのです。

(中略)

自分たちが将来のビジネスリスクを回避したのに、融資先の企業に同じリスクを負わせるのはおかしい。当然ながらESG評価や要請もやめなければなりませんよね。

世界最大の金融機関と言われるHSBCが自社のネットゼロ目標撤回、さらに融資先へのネットゼロ強制についても見直し始めました。いずれ日本の金融機関も正常な経営判断をするはずです。

他方、多くの日本企業が2030年CO2半減、2050年ネットゼロを宣言しています。当然ながらあとたったの5年でCO2半減なんて不可能なので、強制労働由来の太陽光パネルやグリーンウォッシュである炭素クレジットに殺到して、何とか辻褄を合わせようとしています。

2030年半減は金融機関に迫られて宣言したのですが、依頼元が見直し始めましたよ。日本企業の皆さん、潮目が変わっていますのでご認識を。気候カルテル崩壊を受けて海外企業はネットゼロ宣言の撤回を始めています。バスから降り遅れませぬように。

■

関連記事

-

原子力基本法が6月20日、国会で改正された。そこに「我が国の安全保障に資する」と目的が追加された。21日の記者会見で、藤村修官房長官は「原子力の軍事目的の利用意図はない」と明言した。これについて2つの新聞の異なる立場の論説がある。 産経新聞は「原子力基本法 「安全保障」明記は当然だ」、毎日新聞は「原子力基本法 「安全保障目的」は不要」。両論を参照して判断いただきたい。

-

6月にボンで開催された第60回気候変動枠組み条約補助機関会合(SB60)に参加してきた。SB60の目的は2023年のCOP28(ドバイ)で採択された決定の作業を進め、2024年11月のCOP29(バクー)で採択する決定の

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)企業家が活躍、米国農業-IT、遺伝子工学、先端技術を使用 米国の農業地帯を8月に記者が訪問、その

-

エジプトで開催されていたCOP27が終了した。報道を見ると、どれも「途上国を支援する基金が出来た」となっている。 COP27閉幕 “画期的合意” 被害の途上国支援の基金創設へ(NHK) けれども、事の重大さを全く分かって

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

-

昨年10月のアゴラ記事で、2024年6月11日に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書のサマリーを紹介しました。 米下院司法委が大手金融機関と左翼活動家の気候カルテルを暴く サマリーでは具体性がなくES

-

3・11の福島原子力事故は、日本のみならず世界の原子力市場に多大なる影響を及ぼした。日本では、原子力安全のみならず原子力行政そのものへの信頼が失墜した。原子力に従事してきた専門家として、また政府の一員として、深く反省するとともに、被災者・避難を余儀なくされている方たちに深くお詫び申し上げたい。

-

地球温暖化というと、猛暑になる!など、おどろおどろしい予測が出回っている。 だがその多くは、非現実的に高いCO2排出を前提としている。 この点は以前からも指摘されていたけれども、今般、米国のピールキーらが詳しく報告したの

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間