地球温暖化を止める確実だが危険な技術

IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目される。

温暖化を防ぐ手法として、IPCCは大気の組成を変える「気候工学」の技術をいろいろ検討しているが、その中でもっとも安価で効果的なのはSAI(成層圏エアロゾル注入)である。IPCCも、SAIで確実に1.5℃上昇に抑制できると認めている。

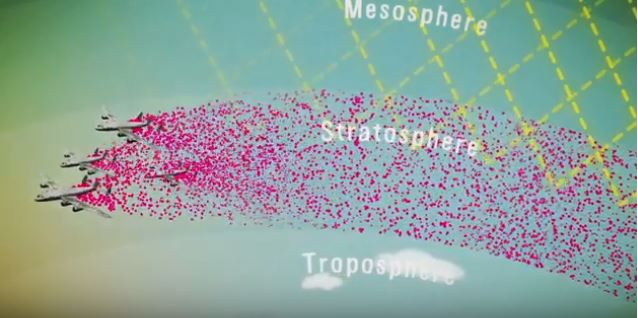

SAIのイメージ(Heinrich-Böll-Stiftungのサイトより)

SAIは図のように、飛行機などを使って成層圏にエアロゾル(硫酸塩などの粒子)を散布し、雲をつくって太陽光を遮断するものだ。これによって地表の気温が下がる効果は、火山の噴火で実証されている。1991年のピナツボ山の噴火では成層圏エアロゾルが一時的に増え、地球の平均気温が約 0.5℃下がった。

理論的には、SAIで20年以内に工業化以前の水準まで地球の平均気温を下げることができる。これによってできる雲は上空約20kmの成層圏に滞留するので、地上に大気汚染は出ない。気温が下がりすぎるなどの副作用も考えられるが、散布をやめれば気温は元に戻る。

散布する硫酸塩は工場で大量に出る廃棄物なので、SAIで温暖化を止めるコストは安い。Smith-Wagnerの推定によると、最初の15年間は全世界で毎年22.5億ドル以下だという。これは世界のGDPの0.003%程度。毎年1兆ドル以上と推定されているパリ協定のコストよりはるかに安い。

SAIの効果は確実で短期的なので、地球温暖化の緊急対策として検討されている。たとえばグリーンランドの氷山が急速に溶けて海面が上昇し始めたとき、飛行機を飛ばしてエアロゾルを散布するといった方法だ。

しかしIPCCはSAIを参考情報として記載し、その実施を推奨していない。これは技術的に困難だからではなく、むしろあまりにも効果的なために危険なのだ。この実験は地球規模でずっと続けなければならないが、何が起こるかはやってみないとわからない。失敗すると世界中に被害が出るが、散布を止めると気温が急上昇する。

パリ協定には全世界の協力が必要だが、SAIは個人でもできる。たとえばこの技術に興味をもっているビル・ゲイツの資産は900億ドル以上なので、彼がその気になれば実行できる。トランプ大統領は、アメリカがもっとCO2を排出するためにSAIを使うかもしれない。

このようなモラルハザードがSAIの最大の問題なので、やるなら条約を結ぶ必要がある。1.5℃上昇ぐらいならこんな非常手段は必要ないが、将来こういうオプションを真剣に考えるときが来るかもしれない。そのときに備えて、技術的な検討はしておく必要があろう。

関連記事

-

私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 正直言ってこれまでの報告とあまり変わり映えのしない今回の

-

2024年3月18日付環境省報道発表によれば、経済産業省・環境省・農林水産省が運営するJ-クレジット制度において、クレジットの情報を管理する登録簿システムやホームページの情報に一部誤りがあったそうです。 J-クレジット制

-

ICRP勧告111「原子力事故または放射線緊急事態後における長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」(社団法人日本アイソトープ協会による日本語訳、原典:英文)という文章がある。これは日本政府の放射線防護対策の作成で参考にされた重要な文章だ。そのポイントをまとめた。

-

「たぶんトランプ」に備えて米国の共和党系シンクタンクは政策提言に忙しい。何しろ政治任命で高級官僚が何千人も入れ替わるから、みな自分事として具体的な政策を考えている。 彼らと議論していると、トランプ大統領になれば、パリ気候

-

広島高裁は、四国電力の伊方原発3号機の再稼動差し止めを命じる仮処分決定を出した。これは2015年11月8日「池田信夫blog」の記事の再掲。 いま再稼動が話題になっている伊方原発は、私がNHKに入った初任地の愛媛県にあり

-

現在経済産業省において「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」が設置され、再生可能エネルギー政策の大きな見直しの方向性が改めて議論されている。これまでも再三指摘してきたが、我が国においては201

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間