新型コロナは「武漢ウイルス」ではなく「イタリアウイルス」だった

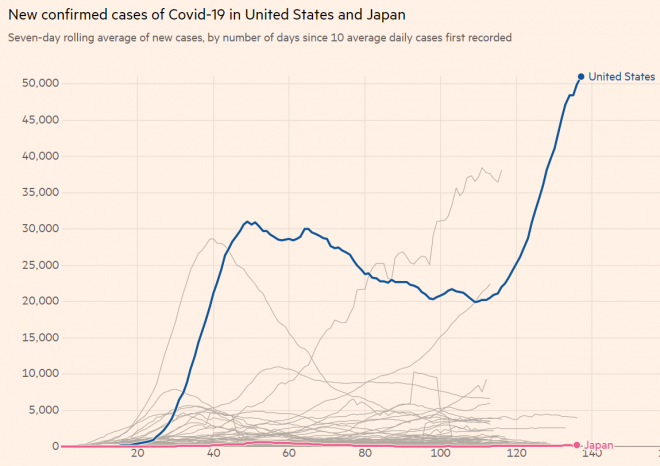

東京で7月9日に、新規感染者が224人確認された。まだPCR検査は増えているので、しばらくこれぐらいのペースが続くだろうが、この程度の感染者数の増減は大した問題ではない。100人が200人になっても、次の図のようにアメリカの新規感染者5万人に比べれば誤差の範囲だ。大事なのは医療資源と関連する重症患者で、わずか6人のままである。

FT.com

では第二波は来るのだろうか。これは専門家にもわからないが、コロナウイルスの感染という意味では、おそらく今年の秋以降、また流行するだろう。コロナは毎年はやっている風邪だが、ウイルスの種類によっては注意が必要だ。

今回はラッキーだったが、次も今回のような行き当たりばったりの感染症対策でうまく行くとは限らない。大事なのは、日本の被害が圧倒的に少なかった原因を解明することだ。

原因はイタリアで変異したG614ウイルス?

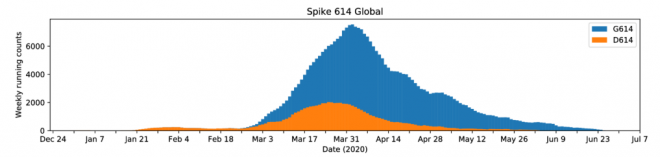

国立感染症研究所の調査では、3月に日本の感染が増えた原因は、EUで変異して日本に入ってきたウイルスだと考えられている。これは海外の専門誌でも確認され、Cellに掲載されたロスアラモス研究所の論文は、初期に武漢で発見されたD614から武漢でD614Gというタイプに変異し、それがイタリアでG614という新しいタイプに変わってスパイク(感染爆発)を起こしたと推定している。

図のように初期の武漢ではD614がほとんどだったが、3月にイタリアに入ってD614Gが増え、4種類の変異がそろってG614になってから感染力が増したという。G614への遷移はEUに始まり、北米、オセアニア、そしてアジアの順に拡大した。

G614の感染力(ウイルス感染価)はD614の2.6~9.3倍だとこの論文は推定している。もしそうだとすると、パンデミックを起こした原因は「武漢ウイルス」D614ではなく「イタリアウイルス」G614だったことになる。

日本の被害が軽かったのはEUから遠かったから

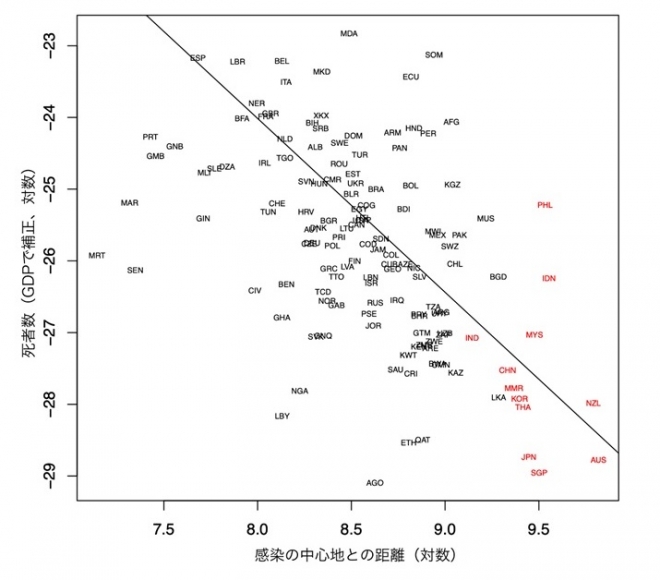

この場合は「武漢に近い日本でなぜ被害が少なかったのか」という問題設定が誤りで、イタリアから遠い日本で被害が少なかったのは当然だ。アジア経済研究所の熊谷聡氏は、EUから遠い国ほど死亡率が低いという事実に着目し、EUからの距離とGDPをかけた「重力方程式」で死亡率を推定している。

このモデルでは、世界のコロナ死者を加重平均した「感染の中心」はアフリカの西の大西洋上で、そこから遠くGDPの低い国ほど人の往来が少ないため、死亡率が低くなる。このモデルで説明できる値を右下がりの直線とし、各国の死者をプロットすると、おおむね右下がり(遠いほど死者が少ない)の相関がみられる。

この直線から下にはずれた国は、単なる距離では説明できない効果があると考えられる。たとえば直線から大きく下にはずれている日本(JPN)やシンガポール(SGP)は公衆衛生や医療の水準が高く、BCG接種の効果も統計的に有意である。

武漢発の「第一波」は普通の東アジアの風土病だったが、イタリアで変異した「第二波」が感染力の強いパンデミックだったとすれば、最大の問題は輸入感染である。日本は欧米からの感染を3月末まで検疫でチェックできなかったためG614の侵入を許したが、4月以降はそれを封じることができた。

この意味で第二波は終わったが、また変異して感染力の強いウイルスが秋に流行するかもしれない。今回たまたま日本は感染源から遠かったために大きな被害をまぬがれたとすると、今後は感染力の強いいウイルスが入ってくる可能性もある。水際対策が重要だ。

自然免疫などの「ファクターX」の効果はあると思われるが、それだけで被害を防げるわけではない。「世界中どこでも基本再生産数2.5で感染爆発する」などという幼稚なモデルではなく、こうした複雑な要因を勘案した感染症対策が必要である。

追記:7月9日の新規感染者数を更新した。

関連記事

-

昨年10月のアゴラ記事で、2024年6月11日に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書のサマリーを紹介しました。 米下院司法委が大手金融機関と左翼活動家の気候カルテルを暴く サマリーでは具体性がなくES

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

筆者は基本的な認識として、電力のビジネスモデルの歴史的大転換が必要と訴えている。そのために「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱している。

-

11月1日にエネルギーフォーラムへ掲載された杉山大志氏のコラムで、以下の指摘がありました。 G7(主要7カ国)貿易相会合が10月22日に開かれて、「サプライチェーンから強制労働を排除する」という声明が発表された。名指しは

-

日本経済新聞12月9日のリーク記事によると、政府が第7次エネルギー基本計画における2040年の発電量構成について「再生可能エネルギーを4~5割程度とする調整に入った」とある。 再エネ比率、40年度に「4~5割程度」で調整

-

アゴラ編集部の記事で紹介されていたように、米国で共和党支持者を中心にウクライナでの戦争への支援に懐疑的な見方が広がっている。 これに関して、あまり日本で報道されていない2つの情報を紹介しよう。 まず、世論調査大手のピュー

-

はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ

-

24日、ロシアがついにウクライナに侵攻した。深刻化する欧州エネルギー危機が更に悪化することは確実であろう。とりわけ欧州経済の屋台骨であるドイツは極めて苦しい立場になると思われる。しかしドイツの苦境は自ら蒔いた種であるとも

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間