米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない

Laurence Dutton/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑤:CO2はどのぐらい地球温暖化に効くのか)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、「5章 モデルと観測データの不一致」について解説しよう。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

地球温暖化のシミュレーションに用いられている気候モデルは、モデル間の不一致が大きく、気候感度(CO2倍増時の気温上昇)については最大で3倍もの開きがある。そのほとんどのモデルは、程度の差こそされ、「温暖化しすぎ」の傾向にあることが、過去の観測データと突き合わせることで分かる。

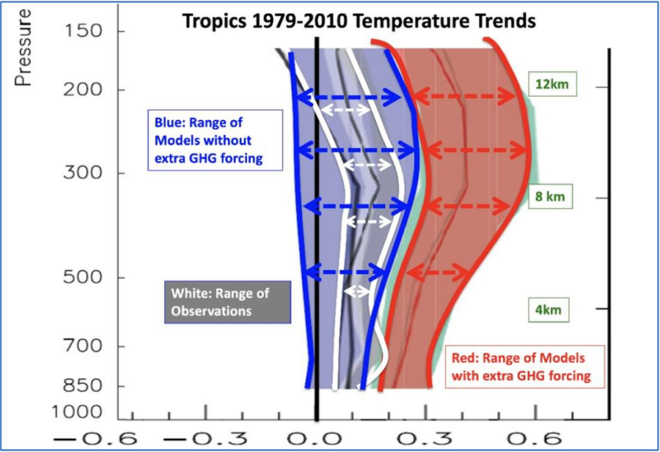

図5.5はその一例。熱帯における気温の垂直パターンが示されている。高度は、右軸にキロメートルで、左軸には気象の慣例で用いるヘクトパスカルで表示してある。白い矢印が、過去1979年から2010年までの観測におけるこの間の気温上昇率。これは、温室効果ガス排出があった(現実の)場合のモデル計算結果(赤)の範囲の外にある。むしろ、温室効果ガス排出が無かったとした場合(青)のモデル計算の範囲内に収まっている。

図5.5 熱帯(20Sから20N)の垂直方向の温暖化パターン。水平軸:°C/10年。

出典:IPCC AR5 図10.SM.1の注釈付きバージョン

この他にも、気温が高くなりすぎて、過去の再現が出来ない点については、何枚ものグラフで説明してあるが、本稿では省略する。詳しくは筆者が既に書いた記事に説明があるので、リンクを参照されたい。

以下本稿では、読者にとって目新しそうな話を紹介しよう。

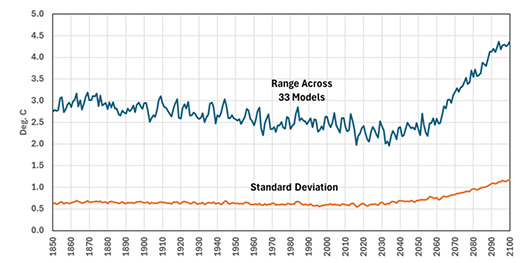

まず、地球の平均気温について、気候モデルはじつはきちんと計算できていない。モデルによって3℃ないし4℃も差がある。

現在の気候のモデル表現のばらつきは非常に広範です。最も基本的な指標の一つである地球の平均表面温度は、CMIP6モデルにおいて1880年以前で約3℃の差があり(図5.1)、2040年までやや縮小した後、4℃を超える差に拡大します。比較のため、20世紀の温暖化はわずか約1.0°Cでした。この変動は、モデル間の物理過程に大きな違いが存在することを示唆しています。

図5.1 青:地球の平均気温についてのモデル間の範囲。赤:標準偏差

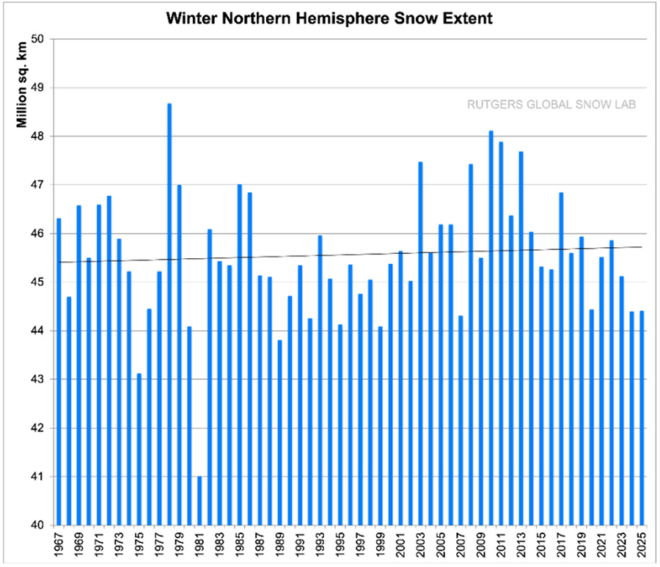

それから、積雪面積について。もっとも権威あるラトガースのデータベースは、冬季の北半球の積雪面積が増加傾向にあることをしめしている(図5.7)。しかし、モデル計算とこのデータベースの一致はよくない。異なる観測データベースの間でも、齟齬がある。

図5.7 北半球の冬季雪被り範囲

出典:https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=1

(2025年5月27日にアクセス)

気候モデルは、観測された北半球の積雪量の変化を適切に説明できていないことが判明しました。モデルは、すべての4つの季節において積雪量が徐々に減少するはずだと示唆していますが、観測では春と夏のみが長期的な減少を示し、しかもこれらの季節における観測された減少のパターンはモデル予測と大きく異なっていました。さらに、秋と冬の観測された傾向は、統計的に有意ではないものの、長期的な増加を示しています。

要約すると、最新のラトガースSCEデータベースは、モデルと観測データの間で不一致を示しています。また、観測データセット間の矛盾する傾向を整合させるための追加の研究が必要です。

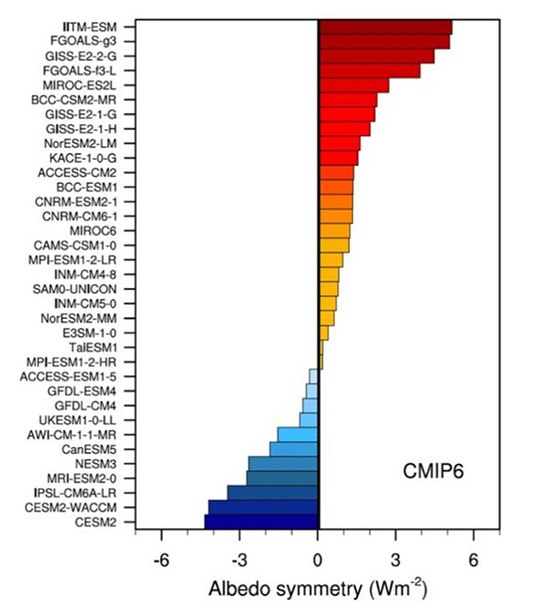

最後に、アルベド(地球の反射率)について。地球の反射率はだいたい0.30(入射した太陽光エネルギーの30%を宇宙に反射する)で、これが南北半球でほぼ同じになっている。南半球は陸地が少ないが、代わりに雲が多いので、不思議と(ほんとに不思議と。なぜここまで等しいのかは誰も分かっていない)北半球とほぼ同じアルベドになっている。しかし、気候モデルは、これを再現できない。

半球間のアルベドの対称性は、気候モデルにおける単純な粗い指標です。RugensteinとHakuba(2023)は、この指標を北半球(NH)と南半球(SH)の年間平均アルベドの差として定義し、反射された日光のWm−2で表し、CMIP6気候モデルに対して集計しました(図5.8参照)。CMIP6モデルのほとんどは、観測された小さな非対称性(約0.1 Wm-2)を再現できず、どちらの半球がより反射率が高いかについても一致していません。さらに、一部のモデルでは非対称性の大きさが5Wm-2に達し、現在の人為的強制力(約2.7Wm-2)の2倍に達しています。

図5.8. CMIP6モデル(最新のIPCC評価で使用されたもの)における北半球と南半球の20年平均反射率(アルベド)の差(色付きバー)

観測された非常に小さな差は垂直の黒線で示されている

RugensteinとHakuba(2023)より

これだけ現状のアルベドが不正確ということは、それだけ雲(や雪氷)の分布が再現されていないということで、当然、このようなモデルを用いた予測も不確かなものになる。

気候モデルにおける非現実的なアルベド非対称性の意義は、まだ完全に理解されていません。しかし、他のモデル研究は、半球間のアルベドの変化が極方向への熱流量、経度方向の温度勾配、暴風雨の頻度、および半球間の海洋熱貯蔵の差を変化させる可能性を示唆しています。モデルと観測の乖離は、雲のフィードバックプロセスに関する問題を引き起こし、より一般的に、将来の気候に関するモデル予測への信頼性を低下させます。

以上、5章についてCWGは以下のようにまとめている。

- 気候モデルは、過去数十年を再現する際に、多くの面で温暖化バイアスを示しています。

- 地表面での温暖化が過大(ECSが最も低いモデルを除く)、下層・中層対流圏での温暖化が過大、および上層での温暖化増幅が過大です。

- また、成層圏の冷却が過大、雪の減少が過大、および米国コーンベルトでの温暖化が過大です。

- 個々の気候モデルにおける半球間のアルベド差は、観測値と比較して符号と大きさが大きく異なります。Wm-2の範囲は二酸化炭素の直接的人為的強制力の3倍以上です。

- IPCCはこれらの問題の一部を認めていますが、他の問題については認めていません。

簡単に説明を加えよう。

- 気候モデルは温暖化しすぎる傾向があり、それはあらゆる指標に現れている。

- CO2が原因で地球温暖化する場合には、対流圏の気温上昇と成層圏の気温低下がセットになって観測されなければならず(このことはどの教科書にも書いてある)、気候モデルではそのような計算結果になっている。けれども、観測では、過去20年ほどは成層圏の気温低下が起きていない。

- モデルでは積雪面積が減少しすぎている。

- モデルでは地球の南北半球の反射率の差が非現実的に大きい。

- IPCCはこれらの問題について、言及していなかったり、言及しているとしてもあまり目立たないように本文中に記述してあるだけで、これらの問題点は要約文書などでは言及されていない。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

・米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

・米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化

・米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑤:CO2はどのぐらい地球温暖化に効くのか

■

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で、現代の諸問題について現役の学者・研究者からの発言が少ないことに触れた。その理由の一つに「同調圧力」の存在を指摘したが、大学が抱えている問題はそれだけではない。エネルギー

-

小泉進次郎環境相の発言が話題になっている。あちこちのテレビ局のインタビューに応じてプラスチック新法をPRしている。彼によると、そのねらいは「すべての使い捨てプラスチックをなくす」ことだという。 (フジテレビ)今回の国会で

-

インドは1991年に市場開放が行われて以降、ずっと右肩上がりとはいかないものの、基本的に経済成長が続いている。特にITやアウトソーシング産業など第三次産業が経済成長を牽引しているという、やや特殊な姿を見せている。

-

このところ小泉環境相が、あちこちのメディアに出て存在をアピールしている。プラスチック製のスプーンやストローを有料化する方針を表明したかと思えば、日経ビジネスでは「菅首相のカーボンニュートラル宣言は私の手柄だ」と語っている

-

政府は内閣府に置かれたエネルギー・環境会議で9月14日、「2030年代に原発の稼動をゼロ」を目指す新政策「革新的エネルギー・環境戦略」をまとめた。要旨は以下の通り。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

日本に先行して無謀な脱炭素目標に邁進する英国政府。「2050年にCO2を実質ゼロにする」という脱炭素(英語ではNet Zeroと言われる)の目標を掲げている。 加えて、2035年の目標は1990年比で78%のCO2削減だ

-

2025年7月15日の日本経済新聞によると、経済産業省は温泉地以外でも発電できる次世代型の地熱発電を巡り、経済波及効果が最大46兆円になるとの試算を発表した。 次世代地熱発電、経済効果は最大46兆円 経産省が実用化に向け

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間