米国の気候作業部会報告を読む⑬:一方的な削減は気候変動対策では無い

FGorgun/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑫:CO2の価格は何ドルなのか)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、最終章である「12章 米国の排出削減政策が地球の気候に与える影響」について解説しよう。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

この章は短い章であるが、CWG報告書全体のまとめにもなっている。CO2は通常の大気汚染物質とは異なり、全地球に拡散するため、米国だけで排出を削減しても測定可能な大きさの効果は得られないこと、まして「気候変動を止める」ことにはならないことを述べている。以下、全訳しよう。

1. 米国の排出政策のグローバルな気候影響

章の要約

米国の政策措置が地球の気候に与える直接的な影響は検出不能なほど小さく、いかなる効果も長期的な遅延を経てのみ現れる。

1.1 スケールの問題

従来の大気汚染物質の排出量と大気中濃度は、その寿命が短く濃度も低いことから密接に関連しています。局地的な排出量が減少すると、局地的な汚染濃度は急速に低下し、通常は数日以内に低下します。しかし、全球平均のCO2濃度は全く異なる挙動を示します。これは、排出物が全球的に混合し、全球の炭素循環が広域にわたり遅いからです。現在の局地的なCO2排出量の変動は、全球的な影響は極めて小さく、かつ長い遅延を経て現れます。

二酸化炭素のパルス放出(放出)後、大気中に放出されたそのCO2の約40 ±15%が20年後に吸収されます。この割合は1,000年後には75 ±10%に増加し、残りはその後の数万年にわたって徐々に除去されます(Ciais et al., 2013,pp. 472-473)。したがって、米国の排出量を削減しても、全球のCO2濃度の上昇をわずかに遅らせるだけで、阻止することはできません。さらに、全球の排出が明日停止したとしても、全球のCO2濃度と人間の影響が気候に及ぼす影響が目に見えて低下するには、数十年から数百年を要します。

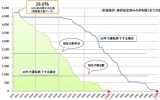

大気中の二酸化炭素の濃度を削減するためには、排出量を自然吸収率を下回る水準まで削減する必要があります。この自然吸収率は、排出量の増加分がすべて人為起源であると仮定した場合、過去数十年で排出量の約50%程度で推移してきました。したがって、全球の排出量を50%削減すれば(少なくとも一時的に)、大気中のCO2濃度の増加を停止させることができます。1997年の京都議定書は、先進国が2012年までに1990年水準から5%削減する目標を提案しました。この政策は多くの国にとって実施が困難でしたが、完全履行でも大気中のCO2濃度を大幅に削減することはできませんでした。CO2の増加をわずかに遅らせるだけであり、2100年の予測値に到達する年が2105年にずれ込むだけでした(Wigley, 1998)。Lomborg(2016)は、パリ協定の初期目標を完全に履行しても温暖化を止められず、約0.1℃の温暖化を防止し、基準年2100年の温度水準到達を約10年遅らせるだけだと推計しました。

したがって、従来の大気汚染対策とは対照的に、CO2の場合、極端な地域的な対策であっても、その地域への影響はほとんどなく、効果が出るまでには長い時間がかかります。気候変動を阻止できるという前提で、米国の単独削減を「気候変動対策」や「気候変動への対応」と呼ぶ慣行は、問題の規模に対する根本的な誤解を反映しています。

1.2 事例研究:米国の自動車排出ガス

この「スケールの問題」について、米国の自動車を例に説明します。環境保護庁(EPA)の2009年の「危険性認定」では、米国における自動車と軽トラックのCO2排出量に焦点を当てました。大気浄化法の第202条(a)は、汚染物質が公衆の健康や福祉に危害を及ぼすと判断された場合、EPAが自動車の排出基準を設定するよう義務付けていることです。したがって、2009年の危険性判断は、EPAに新規自動車の排出物を規制する義務を課し、表面上は米国国民に対する気候関連の影響を削減または排除することを目的としていました。

自然に2つの質問が浮かびます。(1) そのような規制によってどの程度のCO2が削減されるのか? (2) そのような規制が気候にどのような影響を及ぼすのか?

最初の質問は、米国における車両由来の二酸化炭素排出量を世界の総排出量と比較することで回答できます。2つ目の質問は、EPAが依拠するモデルによると、地球温暖化防止の効果は世界全体の排出削減量に比例する点を利用することで回答できます。ただし、大気中のCO2濃度の変化は、その年の世界全体のCO2排出量に依存し、米国だけの排出量に依存しない点に注意が必要です。

2022年、米国における自動車と軽トラックのCO2排出量は10.5億トン(EPA 2024)でした。一方、エネルギー使用による世界全体のCO2排出量は346億トン(Energy Institute 2024)でした。したがって、米国における自動車と軽トラックの排出量は、世界全体のエネルギー関連CO2排出量の3.0%に過ぎません。おおまかな見積もりでは、米国におけるすべての車両由来の排出量を完全に削減しても、CO2の大気中への蓄積を100年間でにわたって1~2年遅らせる効果しかないと言えます。

またこれは、全体的な温暖化のトレンドを最大で約3%削減する効果があります。1979年から2023年までの期間(多様な気象データの種類において最も広範な全球的なデータカバー率を有する期間)において、温暖化傾向は±15%の精度で推定されています。したがって、米国車両のCO2排出量を削減することで全球の温暖化速度を低下させる影響は、測定可能な範囲をはるかに下回るものとなります。それでもまだ全球平均気温は気候変動についての最も直接的な指標ですが、米国車両のCO2排出量を削減することで生じる二次的な気候指標(例:極端な気象、洪水、干ばつなど)への影響は、さらに測定困難です。

したがって、粒子状物質やオゾンなどの局所的な大気汚染物質の場合とは対照的に、米国車両の温室効果ガス(GHG)排出量に対する最も厳しい規制措置でも、主張されている米国国民に対する気候変動の危険性を測定可能な規模で軽減することは期待できません。

1.3 結論

この報告書は、不確実性を明示的に認めた、より精緻で証拠に基づいたアプローチで気候政策に対する知見を提供します。自然要因と人間活動の両方による気候変動のリスクと便益は、信頼性が高く手頃な価格のエネルギーの確保と地域汚染の最小化という国家のニーズを考慮した上で、あらゆる「気候行動」の費用、効果、付随的影響と天秤にかける必要があります。地球の気候システムに対して精密で継続的な観測をすることに加えて、将来の排出量に関する現実的な仮定を立て、気候モデルの偏りや不確実性について再評価を行い、極端な気象の帰属研究の限界について明確に公表することが重要です。CO2の潜在的なリスクと便益の両方を認めるアプローチは、欠陥のあるモデルや極端なシナリオに依存するのではなく、情報に基づいた効果的な意思決定に不可欠です。

上記の「危険性認定」に関して、米国の政策の動向については以前に書いた記事があるので参照されたい。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

・米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

・米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化

・米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑤:CO2はどのぐらい地球温暖化に効くのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない

・米国の気候作業部会報告を読む⑦:災害の激甚化など起きていない

・米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない

・米国の気候作業部会報告を読む⑨:それは本当にCO2のせいですか

・米国の気候作業部会報告を読む⑩:CO2で食料生産は大幅アップ

・米国の気候作業部会報告を読む⑪:災害のリスクは減り続けている

・米国の気候作業部会報告を読む⑫:CO2の価格は何ドルなのか

■

関連記事

-

三井住友FG、脱炭素の国際枠組み脱退へ 邦銀にも波及 三井住友フィナンシャルグループ(FG)が脱炭素をめざす金融機関の国際的な枠組みから脱退することが4日、わかった。野村ホールディングス(HD)も同様の検討を進めている。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める議論が経産省で1月30日に始まった。委員らの意見は原子力の一定維持が必要で一致。さらに意見では、割合では原発15%論を述べる識者が多かった。しかし、この状況に筆者は奇妙さを感じる。

-

(GEPR編集部より)GEPRは民間有識者などからなるスマートメーター研究会(村上憲郎代表)とともに、スマートグリッドの研究を進めている。東京電力がスマートメーターを今年度300万台、今後5年で1700万台発注のための意見を募集した。(同社ホームページ)同研究会の意見書を公開する。また一般読者の方も、これに意見がある場合に、ご一報いただきたい。連絡先は info@gepr.org この意見書についての解説記事

-

我が国の2030年度の温室効果ガスの削減目標について、2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2013年度から46%削減を目指すこと、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていきます。トップレベルの

-

山梨県北杜市(ほくとし)における太陽光発電による景観と環境の破壊を、筆者は昨年7月にGEPR・アゴラで伝えた。閲覧数が合計で40万回以上となった。(写真1、写真2、北杜市内の様子。北杜市内のある場所の光景。突如森が切り開

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

筆者は「2023年はESGや脱炭素の終わりの始まり」と考えていますが、日本政府や産業界は逆の方向に走っています。このままでは2030年や2040年の世代が振り返った際に、2023年はグリーンウォッシュ元年だったと呼ばれる

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間