米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか

Dilok Klaisataporn/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、「3章 人間活動による気候への影響」について解説しよう。具体的には、太陽活動変化、CO2排出シナリオ、植生と海洋によるCO2の吸収、および都市熱である。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

3.1 放射強制力の構成要素とその歴史

IPCCは、産業革命以前からの太陽活動の変化が最小限であると示すデータ再構築を優先する立場から、太陽による放射強制力の変化を無視できる程度であると評価しています。しかし、Connollyら(2021)は、文献中に存在する16種類の異なる全太陽放射量(TSI)の再構築をレビューしました。1600年から2000年までの期間をカバーするもので、再構築結果はTSIのほぼ変化なしから比較的大きな上昇傾向まで多様です。これらの著者は、TSI再構築の変動と表面温度再構築の変動を組み合わせることで、太陽に起因する20世紀の温暖化がほとんどないか、またはその大部分が太陽に起因するとの推論が両立可能であることを指摘しています。

IPCCは、太陽活動は11年周期で僅かに変化するだけで、数十年に渡って大きく変化することは無い、と前提して計算している。しかし、じつは大きく変化してきたとするデータセットも存在し、その場合には過去の地球温暖化の大半が説明できてしまうという論文も存在する。だがこのようなデータセットや見解はIPCCでは無視されている。

なおこの太陽活動変化の件については、筆者らは以前に詳しく書いたのでリンクを参照されたい。

火山活動と総太陽放射量(TSI)以外の全球エネルギー不均衡の自然起源は、これらのグラフには含まれていません。なぜなら、これらの要因は依然としてほとんど不明だからです。

太陽活動については、TSI以外にも、紫外線の変化や、磁場の変化も気候に影響を及ぼすという論文があるけれども、とにかく現状では科学的に不明なので、IPCCでは地球温暖化には関係が無いもの、と仮定している。しかしこれも仮定にすぎないことには注意しなければならない。

次に、過大なIPCC排出シナリオの話に移ろう。

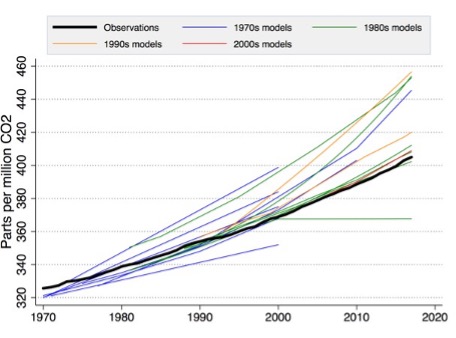

IPCCは、その排出シナリオが予測であると主張していませんが、しばしばそのようなものとして扱われます。過去のシナリオ群と観測値の比較では、IPCCの排出予測は現実に起きたその後の排出量を過大評価する傾向がありました。IPCCの第3次と第4次評価報告書では、「排出シナリオ特別報告書」で作成された排出予測シナリオが使用され、これらはSRESシナリオと呼ばれました。McKitrickら(2012)は、SRESシナリオの排出量分布を1人当たり値に換算すると、観測傾向と比べて上方へ偏っていることを示しました。SRESシナリオの偏りは、ハウザーファーら(2019)の後の分析でも確認され、観測された大気中のCO₂濃度はSRES範囲の下限およびその後のIPCCシナリオ範囲の下限に沿って推移したことが示されました(図3.2.1)。

図3.2.1 1970年代以降、排出量と濃度予測の連続したシリーズ(色付き線)は、観測値(黒線)を一貫して過大評価してきました。

出典:Hausfather et al.(2019)図S4

このように、IPCCの排出シナリオは、一貫して、将来の排出量を過大に予測する傾向があった、ということだ。

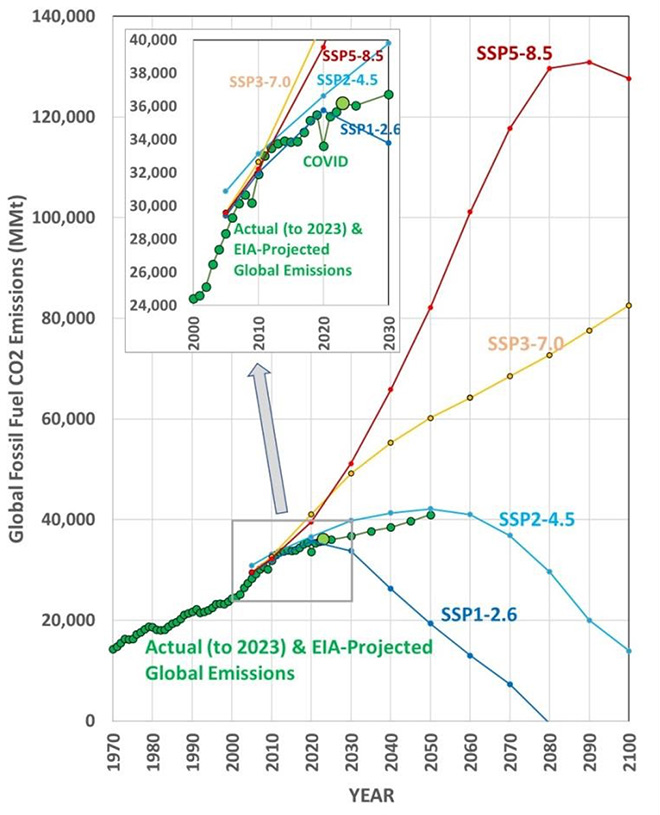

排出シナリオのうち、特に問題が大きかったのは、排出量が極めて多いRCP8.5シナリオである。これは排出量が多すぎて、すでに現状とも乖離し、今後についても有り得ないほど排出量が多いのだが、多くのモデル計算で使用され、「なりゆきで」ないしは「このままならば」こうなる、という気候危機説を煽りたてる論文を量産し続けてきた。

PielkeとRitchie(2020)は、RCP8.5を使用した新たな研究が1日あたり約20件のペースで発表され、そのうち約2件がRCP8.5を「なりゆき(business as usual)」として扱っている、と報告しました。彼らは、気候研究コミュニティが10年間「科学的資源をSFに費やしてきた」と結論付け、「“科学”の文献が、偏っており、終末論を煽っている」と指摘しています。

図3.2.2を見ると、IPCCの高排出シナリオであるSSP5-8.5(上述のRCP8.5と同じ)の排出量予測は、すでに現実よりも遥かに上振れしており、将来についても極めて高い排出量になっていて、米国エネルギー情報局(EIA)の予測と比較すると2050年時点ですでに倍にもなっていることが分かる。

なお、この「多すぎる排出シナリオ」について、筆者は何度か書いてきたので、詳しくはリンクを参照されたい。

図3.2.2. 観測値と予測値のCO2排出量。緑:観測された歴史的排出量とEIAの予測値。他の線:SSP1-5

出典:IPCC(SSPシナリオ)とエネルギー情報局(EIA)

データ出典:Friedlingsteinら(2024)

さて、人類が排出した毎年のCO2と比べると、大気中の毎年の濃度上昇はその半分相当しかない。残り半分相当が、陸上と海洋に吸収されるからである。そして、その吸収量は、年々増えている。

炭素循環は、人類が年間に大気中に排出する炭素の約50%を、植物の成長や海洋の吸収を通じて自然に固定化することで吸収しています。残りの部分は大気中に蓄積されます(Ciais et al., 2013)。このため、大気中の二酸化炭素濃度の年間増加量は、人間による排出量から単純に計算した値の約半分に過ぎません。

将来の大気中のCO₂濃度を予測し、したがって将来の人間活動が気候に与える影響を評価するためには、炭素循環が将来どのように変化するかを理解することが重要です。この50%の割合が歴史的にほぼ一定であったことは、人類がCO2を多く排出するほど、自然がそれを大気から除去する速度が速くなったことを意味します。

ところが、この陸上と海洋の吸収量がそれぞれどのぐらいなのかは、よく分かっていない。シミュレーションによってその結果は大きく異なり、これは、将来の気候変動の予測にも不確実性をもたらすことになる。

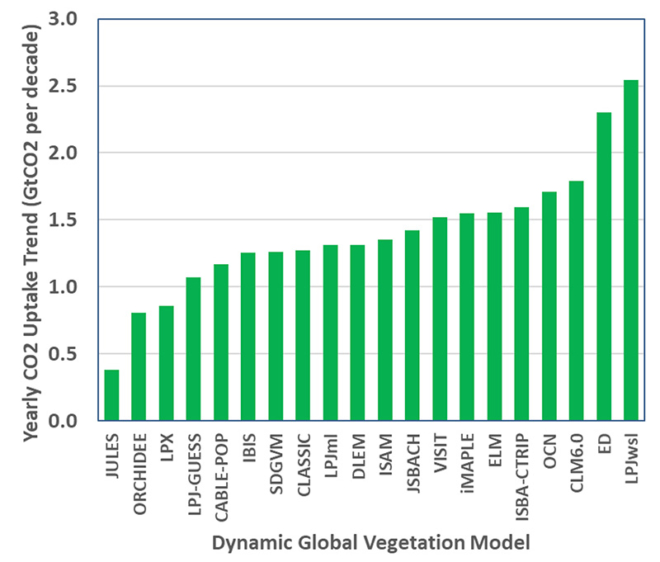

大気中から陸地表面プロセスによって吸収される追加の二酸化炭素は(地球緑色化をもたらしているものです)、20種類の動的全球植生モデルでシミュレートされています。これらのモデルの出力は、グローバル・カーボン・プロジェクト(Friedlingstein, 2024)によって毎年更新されています。図3.2.3に示すように、これらのモデルはすべて、植生と土壌が大気から炭素を吸収している点で一致しています。しかし、1959年から2023年(65年間)の長期的な傾向はモデル間で大きく異なり、ほぼ7倍もの差があります。

このように、陸域プロセスがCO2を大気から除去する速度に関する不確実性は依然として大きい。これは将来の大気中CO2濃度に関する不確実性を生み出し、さらに将来の気候変化の気候モデルシミュレーションの不確実性を引き起こします。

図3.2.3 1959年から2023年までの年間CO2吸収量(GtCO2/年/10年)の傾向(陸域プロセスによる)

グローバル・カーボン・プロジェクト(Friedlingstein, 2024)が定期的に報告した20の動的全球植生モデルによるシミュレーション結果

最後に、気温への都市化の影響について、CWGは詳しく述べている(引用は略)。IPCCが用いている世界規模の気温データセットには、都市熱が多く混入しているとする論文は、多数存在する。しかしIPCCはそれを無視して、気温データへの都市熱の混入はほとんど無いとしている。CWGはこれを批判して、都市熱の混入は、十分に除かれていないとする。CWGの結論は以下のとおり。

要約すると、地表における温暖化が起きてきたことは明らかであるが、都市化による上振れのバイアスが存在し、これらのバイアスは気温データセットを作成するために使用されたデータ処理アルゴリズムによって完全には除去されていない。

なおこの都市熱の混入についても筆者らが書いた記事があるので詳しくはリンクを参照されたい。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

・米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

・米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化

■

関連記事

-

去る7月23日、我が国からも小泉環境大臣(当時)他が参加してイタリアのナポリでG20のエネルギー・気候大臣会合が開催された。その共同声明のとりまとめにあたっては、会期中に参加各国の合意が取り付けられず、異例の2日遅れとな

-

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

-

2012年9月19日に設置された原子力規制委員会(以下「規制委」)が活動を開始して今年の9月には2周年を迎えることとなる。この間の5名の委員の活動は、本来規制委員会が行うべきと考えられている「原子力利用における安全の確保を図るため」(原子力規制委員会設置法1条)目的からは、乖離した活動をしていると言わざるを得ない。

-

(見解は2016年11月25日時点。筆者は元経産省官房審議官(国際エネルギー・気候変動交渉担当)) (IEEI版) 前回(「トランプ政権での米国のエネルギー・温暖化政策は?」)の投稿では、トランプ政権が米国のエネルギー・

-

高市首相は所信表明演説で、エネルギー供給に関しては「安定的で安価」が不可欠だとした。該当箇所を抜粋すると「6 エネルギー安全保障 国民生活及び国内産業を持続させ、更に立地競争力を強化していくために、エネルギーの安定的で安

-

再エネ推進によって光熱費が高騰しつづけている。物価対策というなら、これを止めるべきだ。そこで、その中核になっている再エネ賦課金制度(FIT)の廃止と精算の法案を、チャッピー(Chat GPT)と一緒に考えてみた。 〇〇党

-

事故確率やコスト、そしてCO2削減による気候変動対策まで、今や原発推進の理由は全て無理筋である。無理が通れば道理が引っ込むというものだ。以下にその具体的証拠を挙げる。

-

以下2本のアゴラ記事を読んで驚愕しました。これ、日本のESG投資界隈や産業界にとって大ニュースなのですが、国内のオールドメディアで報じられないため筆者の周囲でもまったく知られていません。 気候科学の嘘が大きすぎてネイチャ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間