『気候変動』運動はSINO、Science in name only!

metamorworks/iStock

1. COP28の開催

11月30日から約2週間、UAEのドバイで開催されたCOP28には、90,000人近い関係者がプライベート・ジェットなどで駆けつけた。

11月21日のライブ「She Changes Climate」イベントに参加した、COP28の議長であるスルタン・アル・ジャーベル氏が「化石燃料の段階的廃止が1.5°Cを達成する手段だという科学的な根拠やシナリオは存在しない。持続可能な社会経済の発展を可能にする化石燃料を段階的に廃止するロードマップがあるのなら教えて欲しい。それがなければ、世界を洞窟時代に逆戻りさせることになる」と述べたために大炎上したといわれている。

アル・ジャーベル氏の発言は、筆者にとり、まったくの違和感はなかったので、彼の略歴を調べてみた。

彼は、南カリフォルニア大学で化学工学のB.Sc、コンベントリー大学でビジネスと経済学のPhD、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校でMBAを取得している。ビジネスや経営などの専門家であると同時に、化学工学の知識や科学技術に対する洞察があるものと推察する。環境原理主義者の感情を逆なでるような発言も、道理に叶ったものであり、賛同すべきものである。

さてイベントはいつものような経過を辿り、関係者の利害調整をした後、最終的にお茶を濁した形での「化石燃料からの脱却に合意」というメッセージの発信で終わった。こういう実のない会議が28回もよく続いているが、今回発信されたメッセージについては、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の杉谷大志氏が詳しく説明している。

COP28が開催されている期間中に、NHKでは、明日をまもるナビ 『“地球沸騰時代”どうなる私たちの暮らし 東京大学教授 国立環境研究所上級主席研究員 江守正多氏』という番組が報じられ、国連広報センターやNHKなどのメディアが一緒に呼び掛けている「1.5℃の約束」についての説明があった。

このままいくと、2050年までに世界の気温が5℃上昇することもありうる、まるで、国連のグテーレス事務総長の「地球は温暖化から沸騰の時代に入った」というDoomsday(終末論)を追認するような話がされていた。

2. モデル化のプロセスと気温上昇5℃の理屈

この5℃という未来図はどこから導き出されているのかといえば、IPCCが主導している世界に数多ある気候モデルとシミュレーションの結果である。

筆者は、反応工学、化学システム工学に携わり、研究や仕事の中で現象の数学モデル化、シミュレーションなどを経験してきた。それを踏まえて、現在進行している「気候変動」運動をみると、2009年のClimategateなどを思い起こしても、のっけから科学とは名ばかりの事をやっており、科学技術がとるべき適正なプロセスを踏んでいないことがわかる。

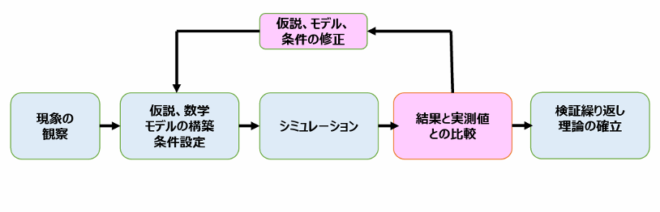

科学技術においては、以下のようなプロセスを踏んで現象の究明と技術応用を行っている。自然現象が複雑になればなるほど、全ての要因を組み込むことなど到底できない。科学は発展してきたといっても、森羅万象わからないことだらけである。

最善の努力をしてモデルの中に盛り込んだとしても、かなりの要素が抜けたりして、計算結果と実測値が乖離し容易に誤差範囲に収まることはないことが多い。そのため、仮説を見直し、数学的なモデルを修正し、境界条件や誤差範囲などを再設定する。そして、シミュレーションを行い、計算結果と実測値と比較して、その差異が誤差範囲内であれば、仮説は妥当なものかなという感触を得る。その後も、検証を繰り返し、再現性などを確認する。

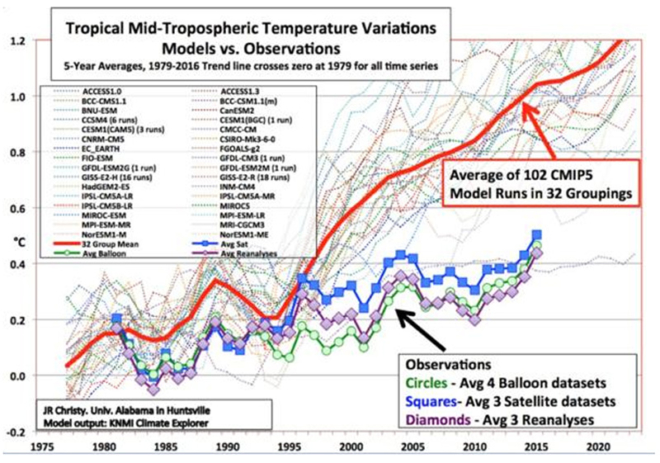

気候モデル/シミュレーション結果と実際の気温を示した事例の一つが以下のグラフであり、X-軸が1975年から現在までを、Y-軸が大気の平均気温の上昇温度(℃)を表している。

左下から右上に走っている多くの波線は数多の気候モデル別のシミュレーション結果であり、太い赤字曲線は、計算結果の平均値を取って結んだものだ。例えば、1990年の気温上昇は0.3℃であるが、現在では1.2℃まで、約4倍に上昇している。この傾向を2050年まで外挿すれば、確かに5℃程度に上昇することになる。

一方、この図の下部に、青や薄紫、薄緑の3本の曲線が横たわっている。これは実際に測定された観測データであり、例えば青の曲線は3つの衛星から得られたデータの平均値である。

赤線の大気の平均気温と観測値との差はどうだろうか? 1995年頃から差が広がり始め、2015年時の差は0.5~0.6℃になっている。この差は、時代を経過するほど何倍にも拡大される。ほとんどのモデルは、1995年辺りにTipping Point、シンギュラリティー(特異点)が見られる気候モデルだと推察される。

3. Science in name only

大半の気候モデルは現実を表していないため、適正なプロセスを踏むとしたら、仮説の見直し、モデル化再構築などの一連の作業を実施すべきであるのに、結果が更新されたという報告も見当たらない。

観測された気温をうまく表現できているモデルが一つだけある。これを2050年まで外挿しても、大気の平均気温の上昇が1℃程度にしかならないことが読み取れる。

経験から言えることは、モデルの作り方や条件設定次第で、結果はどうにでもなるのであり、そこにはモデルの作成者の意図が反映される。従って、シミュレーションの結果を簡単には信じられない。

上記のチャートから、IPCCが主導したりスポンサーになったりしているほとんどの気候モデルは、実測値との乖離が大きく、全く使えるような代物でないことが示されている。こういう代物を、未来予測できると平気で公開し続けている姿勢に驚き、それを『気候変動』運動の根拠として受け入れている、多くの政治家や官僚などがいることにも呆れる。

科学技術に適正なプロセスを取るとすれば、現在の気温も予測できないような気候モデルは『ボツ』にして、図中のピンクで示した『仮説・モデル化・条件設定、再計算』をやり直すべきである。

この試行錯誤を繰り返し行い、現在の気温に合致させられるのか否かが、モデルの妥当性を判断する最初の必要条件ではないだろうか。今の気温を再現できないのに、況や30年先の2050年の気温を予測できるとも考えられない。観測された気温との整合性を示した唯一のモデルは、この第一関門をクリアしている。

4. 最後に

EUが牽引するScience in name only、即ち『ナラティブ優先』の議論ではなく、我が国が得意とする『実測データに基づく』議論を世界的に展開していけば、結果が出ることはない『夢物語』に膨大な税金をつぎ込む必要はなく、国土強靭化や社会問題の解決のために有効に活用することができるであろうに。

関連記事

-

はじめに 近年、日本社会では「カーボンニュートラル」「脱炭素」といった言葉が政治や産業、さらには教育現場にまで浸透し、あたかもCO₂削減こそが唯一の解決策であるかのように語られています。電力システム改革や再生可能エネルギ

-

日本でもメガソーラーや風力発電の立地に対する反対運動が増えているが、米国でも事情は同様だ。ロバート・ブライスは、再エネ却下データベース(Renewable Rejection Database)にその事例をまとめて、無料

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は毎週金曜日9時から、アゴラチャンネル でニコニコ生放送を通じたネットテレビ放送を行っています。2月22日には、元経産省の石川和男氏を招き、現在のエネルギー政策について、池田信夫アゴラ研究所所長との間での対談をお届けしました。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、産業革命前(1850年より前)は、

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

-

・本稿では先月に続いて2020年度に迫ったFIT法の抜本改正をめぐる議論の現状を紹介したい。具体的には、5月30日、6月10日にそれぞれ開かれた第14回・第15回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

-

前回の本コラムで、ドイツで言論統制が進みつつある実情に触れ、ジョージ・オーウェルの「1984年」を読み直したいと書いた。その後、私は本当に同書を50年ぶりで読み返し、オーウェルの想像力と洞察力に改めて驚愕。しかも、ここに

-

はじめに 映画「Fukushima 50」を観た。現場にいた人たちがフクシマ・フィフティと呼ばれて英雄視されていたことは知っていたが、どんなことをしていたのかはもちろんこの映画を観るまで知らなかった。 中でも胸を打ったの

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間