やはり炭素クレジット利用はグリーンウォッシュだ

Cristian Storto Fotografia/iStock

2024年3月18日付環境省報道発表によれば、経済産業省・環境省・農林水産省が運営するJ-クレジット制度において、クレジットの情報を管理する登録簿システムやホームページの情報に一部誤りがあったそうです。

J-クレジット制度では、登録簿システムにおいてクレジットの創出・移転・使用などが逐次記録される仕組みになっておりますが、その実際の運営業務は、国から委託事業者(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)に委託しております。

(中略)

令和6年3月14日(木)、委託事業者から、これまで認証された計1,113件のプロジェクトに基づいて創出された1,036万CO2トンのクレジットのうちの一部に、申請書類と登録簿等の情報に何らかの齟齬があることが確認されたとの連絡がありました。

(中略)

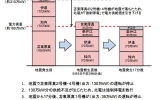

再エネ・省エネといったクレジットの分類に影響を与え、当該クレジットの機能や価格への影響が大きい可能性があると判断されるもの(例.実際は再エネクレジットのはずが、再エネ電力量ではなく、誤って省エネルギー量が当該クレジットの情報として記載されていた)が5件のプロジェクト(これまでのクレジット全体量の0.02%)でありました(別紙のとおり)。

(中略)

再エネ・省エネといったクレジットの分類変更という、当該クレジットの機能や価格に大きな影響を与えるものではない誤り、例えば、

・登録簿の情報は正しいもののホームページにおける表記が誤っている(例.再エネ電力量の価値が2MWhで登録簿は正しいものの、ホームページにおいては2.2MWhと表記されている)、

・登録簿上の再エネ量の記載が誤っているが、再エネ・省エネなどのクレジットの分類には影響しない(実際は2MWhの再エネ電力量の価値しかないクレジットが2.2MWhの価値があるものとして登録簿に記載されている)、

などが、これまで認証されているクレジット全体の4%程度あります。

(中略)

本件の過誤について、東京証券取引所が運営するカーボン・クレジット市場における取引に影響を与えるものはありません。

取引に影響を与えるものではない事象でもすぐに公表したことは評価されると思います。その上で、クレジット全体の数%だったから軽微だとは言えず、そのクレジットを利用した当事者にとっては重大な問題に発展する可能性があったはずです。

当該事業者に大きな影響がなかったのであれば不幸中の幸いですが、そもそも現実のCO2は減らないのに見かけ上自社の排出量が減ったかのように見せるだけのクレジット利用は本質的にグリーンウォッシュです。

日本国内では省エネ法改正、カーボン・クレジット市場開設、GXリーグ創設などが相次いでおり、国が事業者に対してクレジット利用を推奨していますが、世界ではここ数年で炭素クレジット=グリーンウォッシュという認識が急速に広まっています。

2022年11月にエジプトで開催された国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)において、国連専門家グループから炭素クレジット利用に対する厳しい指摘がなされました。

カーボンクレジットの基準や定義が未整備。現在多くの企業が低価格の任意市場に参加している

信頼性の高い基準設定団体に関連するクレジットを使用しなければならない

低価格の任意市場の例は森林クレジットです。将来の乱開発予定を過大に評価するなど算出根拠が不明瞭だったりCO2削減効果を超えて大量のクレジットが発行される事例も存在するなど、詐欺まがいの行為が横行しています。国連の指摘は、詐欺まがいのクレジットではなく信頼性の高いクレジットを利用するように、ということなのだと思われます。ところが、国際的に信頼性が高いとされるREDD+(レッドプラス)でも過大なクレジット発行の疑いが指摘されています。

ほとんどのプロジェクトが森林破壊を有意には削減していないことがわかった。残りのプロジェクトについても、削減量は報告されているよりもはるかに少なかった。

さらにとんでもないことに、国連自身のカーボンニュートラルについてもクレジット購入による欺瞞が指摘されています。

国連の排出量を “相殺 “しているとされるプロジェクトの中には、実際に環境を破壊し、あるいは人間の健康を害しているものもある。

(中略)

国連は、2018年以来、ほぼカーボンニュートラルであると主張するために、炭素クレジットを巧みに利用している。国連が実際に排出している二酸化炭素は、「150万台のガソリン車の年間排出量にほぼ等しい」にもかかわらず。

(中略)

国連世界食糧計画(WFP)は、森林を破壊し生物多様性を損なうと非難されたブラジルの水力発電所から数千の炭素クレジットを購入した。実際、ある調査によると、この水力発電所による森林破壊は、炭素クレジットの販売を可能にするとされていた環境上の利益を帳消しにしてしまうほどであった。

一方、英国政府は2024年度以降順次排出権取引枠を減らし、2030年には現行の1/3以下まで規模を減らす方針です。

英政府は5日、英国排出権取引制度(UK‐ETS)に基づきオークション方式で販売する温室効果ガスの排出枠を、来年は前年比12.4%減らすと発表した。2050年までにネットゼロ目標を達成するため、過去最低の水準に引き下げる。

政府は今年、7,900万枠弱をオークションの対象としたが、来年はこれを6,900万枠に削減。27年には4,400万枠、30年には2,400万枠まで減らす方針だ。

排出権取引を減らすことで脱炭素を進める狙いということは、排出権取引が拡大するとCO2削減が進まない、つまり排出権取引はグリーンウォッシュだと英政府が認めたことになります。

そして2026年以降、EUではカーボンオフセットが含まれる場合「カーボンニュートラル」という主張が禁止されることになりました。

消費者は環境に配慮した正しい選択をするために必要な情報を得ることができ、また、グリーンウォッシュやソーシャルウォッシュ、その他の不公正な商慣行からよりよく保護されることになる。

温室効果ガス排出オフセットに基づく不公正な主張を禁止商慣行リストに含める。

筆者は2023年10月のアゴラ記事で以下の指摘をしていました。

信頼性が高いとされるREDD+やJ-クレジットも詐欺まがいの森林クレジットも、あらゆる炭素クレジットはみかけ上のCO2排出量が相殺されるだけで本質的には変わりありません。

当時は筆者もJ-クレジットを信頼性の高い方に分類していました。今回の誤りは表記上の齟齬とのことですが、制度に対する信頼性が低下してしまいました。

そもそもクレジットによる炭素削減効果の算定は極めて難しく不正確なものであり、今後も炭素クレジットに対する疑念が増えることはあっても減ることはありません。グッチやネスレなど一部の欧米企業はすでにクレジット利用によるカーボンオフセットを中止しました。日本企業も炭素クレジット利用=グリーンウォッシュとの認識を持つべきです。

■

関連記事

-

以前、世界全体で死亡数が劇的に減少した、という話を書いた。今回は、1つ具体的な例を見てみよう。 2022年で世界でよく報道された災害の一つに、バングラデシュでの洪水があった。 Sky Newは「専門家によると、気候変動が

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

-

政府は2030年に2005年比で26%の温室効果ガス削減という数値目標を提示した。だがこれは、コストをあまり考慮せずに積み上げた数字であって、最大限努力した場合の「削減ポテンシャル」と見るべきである。

-

第二部では長期的に原発ゼロは可能なのかというテーマを取り上げた。放射性廃棄物処理、核燃料サイクルをどうするのか、民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのかを議論した。

-

筆者は8月29日に以下の記事を書いていました。 日本企業を苦しめてきたEU脱炭素規制の潮目が変わるか 数年前からEUで導入の準備が進められてきた炭素国境調整措置(CBAM)、企業サステナビリティデューデリジェンス指令(C

-

米国トランプ政権が環境保護庁(EPA)からCO2規制権限を剥奪する提案をした(提案本文(英語)、(機械翻訳))。 2009年に決定されて、自動車等のCO2排出規制の根拠となっていたCO2の「危険性認定(endangerm

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間