IPCCもTCFDも習得し活用する「シナリオプランニング」とは

nuiiko/iStock

シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。

筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプランニングの視角から観察すれば世の中の言説とは少し違った風景が見える。

1. シナリオプランニングの理論と手法

この理論の際立った特徴は「未来社会は予測できない、従って我々の前には、複数の未来の可能性がある」と、強く主張する点である。

もちろん予測できそうな事象もある。

読者諸賢は、来年、ひとつ年を取る。日本の少子高齢化は、抜本的な移民政策の変更がなければ変わらない。そして地球は、強力な、今現在実用化されていない手段を動員しても、今世紀末、産業革命時代より少なくとも1.5℃温暖化するようだ。

だがこの社会は、そこに人間が介在する故、未来展開は不確実になる。2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラーは言う。「行動経済学では、人間はその時の気分や好き嫌い、感情を優先させて不合理な行動をとることがある、という前提で考える」と。

専門家たちはGDPでも、国際商品価格でも、来たる選挙の勝敗でも、過去のトレンドと現状分析をもって予測する。そして予測は、はずれるのだ。人間の意志と感情と行為が介在する故である。

さてシナリオとは、未来のできごとを物語る演劇の台本のごときものだ。

ただし、シナリオプランニングで使われるシナリオ作品には、必ず複数のシナリオが入っている。筋書きが一つでないことが“お約束”である。同時並行で進行するいくつかの筋書きを、同時に聴いていただく、という、こんがらがった体験を提供するものだ。

もちろん未来はいくつでも想像できてしまう。が、ここで可能性の数をあまりたくさん拡げると、戦略検討の場で使い勝手が悪い。だから未来を、2つか3つ、ただしどれもが同じ確率で起こりそうに聴こえるよう工夫して作る。経営陣は「この案件は、今後20年間は破綻なく稼いでもらわなければならんが、未来のビジネス環境はずいぶんと不確実だ。これは軽々にリスクをとれない・・・でも、今ここで、投資決断をしないと・・・」と、大いに悩む。こういう仕掛けである。

2. COP26グラスゴー大会を受けて

次に「気候変動問題で使われるシナリオプランニング」という話題に移ろう。

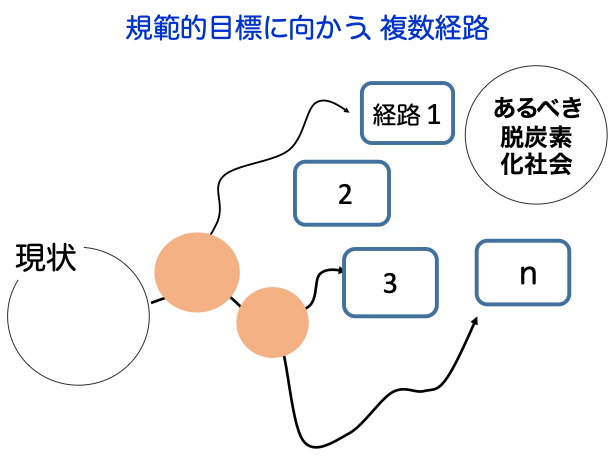

<2.1 規範的未来を書くシナリオ>

パリ協定は、世界共通の長期目標として「産業革命以前と比べて気温上昇を2℃未満に抑えること」を定め、今世紀後半の世界全体の温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることをも目標とした。長期未来に向けた“ひとつの”“あるべき”未来像を合意したわけで、こういう「あるべき未来のシナリオ」を「規範的(normative)シナリオ」と呼ぶ。

さて、国連の場での気候変動問題は、現在、未だ“決意表明の段階”のように見える。グラスゴーのCOP会議に各国代表として蝟集したのは・・・作文力と交渉力の専門家たちであって、エネルギーや温暖化科学の専門家ではないし、社会経済システムやビジネスの専門家でもない。だから、「温室効果ガス排出の実質ゼロ」を実現するための実効性の裏付けを得たロードマップは、目下現れていない。つまり複数の可能性が開かれたままだ。

例えば、人間は今現在も未来でも、生活向上への希求に溢れ、エネルギー需要とりわけ電力需要は旺盛だろう。ここを脱炭素化するには、原子力発電がオプション足りうるが、グラスゴーに集ったひとびとは原発問題に沈黙したのだ。

<2.2 COP会議を支える科学者集団IPCC>

この会議に最新の科学的知見を提供するのがIPCC注1)である。2021年9月には第6次報告書を公表した注2)。

実は、IPCCもシナリオ手法を使っている。2014年10月の第5次報告書以降、「共通社会経済経路」という呼称で、複数の未来社会経済イメージを用意し、国際標準とした。その趣旨は、今世紀末に1.5℃の上昇に抑えるという目標が実現されるとして、それは、社会・経済・国内政治・国際関係・技術進展・ビジネスモデル・・・どのような社会経済状況を経験しながら実現するのか? という問いを立てる故である。

最新のIPCC社会経済シナリオは5本ある。SSP1は「持続可能シナリオ」、SSP2は「交渉途上シナリオ」、SSP3が「分断シナリオ」、SSP4が「格差シナリオ」、そしてSSP5が「在来型発展シナリオ」である。シナリオ名だけで中身を想像していただくのは心苦しいが、以下に、SSP3「分断シナリオ」の要約を記す。

緩やかな経済発展、急増する人口、遅いエネルギー部門の技術進歩、に起因して、温室効果ガス排出量は大きく、結果的に緩和が困難な状況になる。人的資本への投資は低く、不平等は大きく、地域化された世界で貿易フローは減少、制度面の発展は望ましくない方向に向かう。多くの人々が気候変化への脆弱性の高いまま、また、世界の多くの地域が適応能力の低いまま取り残される。

これは惨憺たる未来イメージで、IPCCに集う研究者たちはそれはもうSSP1「持続可能シナリオ」の未来を望むだろうが、彼らは他のシナリオの可能性を貶めてはいない。未来は人間の意志と感情と行為によって方向づけられる。したがって、われわれが「1.5℃、脱炭素社会」を目指すとしても、SSP1から5まで、様々に異なる未来の社会経済状況を辿る可能性がある。

果たして「分断シナリオ」を経由して、なおかつ「1.5℃、脱炭素社会」の目標に到達するのだろうか? IPCCが収集したモデルスタディでは、21世紀後半にべらぼうな規模の二酸化炭素隔離・貯留(CCS,CCUS,BECS)を想定して、つじつまを合わせる。

筆者は、IPCC はシナリオ手法を使って「規範目標が実現できない未来の可能性についても示唆している」と読みこんでいる。論拠を挙げておく。

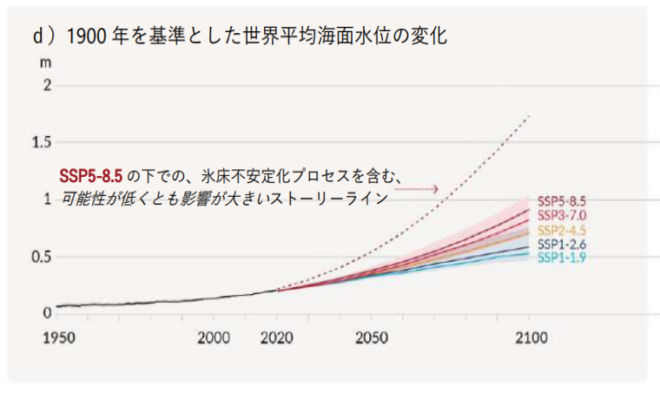

下図は、第6次報告書の一部を環境省が和訳したものです。地球全球平均の海面水位の変化をモデルで試算した結果です。SSP1、2、3及び5という表記に注目されたい。加えてこの図ではいわゆるテールリスク注3)が具現化したケースを、点線で加えている。

出所:環境省

IPCCは、SSP3「分断シナリオ」やSSP5「在来型発展シナリオ」の経路に乗っかると、今世紀末、全球平均の海面水位は70から100センチ上昇する、他方でSSP1「持続可能シナリオ」では50センチくらいの上昇に留まる、という試算結果を公開し国際交渉の進展とアクションの合意を促した。

<2.3 TCFD:金融ビジネスの立場から>

気候変動問題に対して、より実務性が見られるのは「気候関連財務情報開示タスクフォース」いわゆるTCFD運動である注4)。TCFDは、端的に、今後御社の経営に対して気候変動の影響が大きくなるので、それをふまえた経営計画を立て、わかりやすく開示してください。そうしないと投融資を得るのが難しくなりますよ、と言う。

実はこの運動にもシナリオ手法が使われている。TCFDは企業からの情報開示の一部分にシナリオ分析を求めており、事務局が手法解説を公表している注5)。

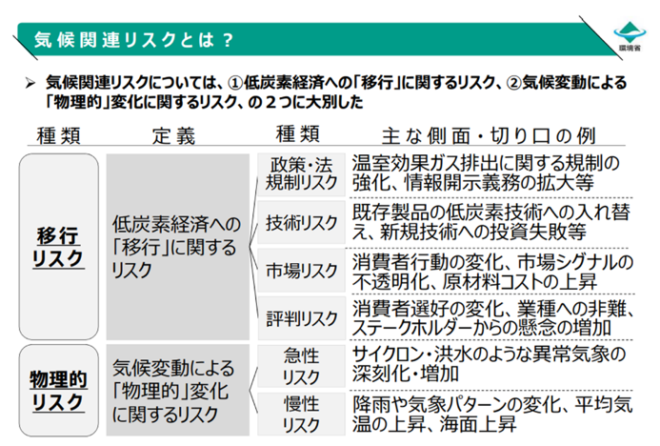

ところでTCFDは、企業経営で考慮すべき気候変動関連のリスクは「移行リスク」と「物理的リスク」に分けられる、という。内容は以下である。

出所:環境省

これに関連して、TCFDの手法解説に以下の箇所があるので意訳する。

- 気候変動科学には本来的に不確実性が備わっているので、企業はシナリオを一本に特定してはならない。全ての可能性を探り、それから戦略ディスカッションに資するいくつかのシナリオを採用するように。

- 物理的リスクでは、ある国で起こる気候変動に起因するもっとも過酷な物理的損害(hazard)を想定するように。

すなわち、「物理的リスク」には、21世紀末の温度上昇が1.5℃に抑えられなかった場合を想定したリスクが、当然のこと、含まれているのだ。

次に「移行リスク」の解説する。手法解説を意訳。

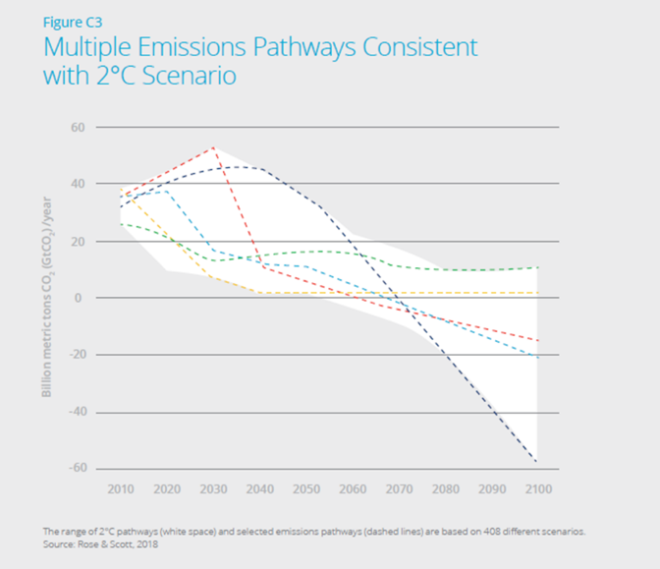

① 経路は複数(No single pathway)

仮に、21世紀末、1.5℃上昇に抑えるという未来を想定するとしても、そこに至る経路は多様である。気候変動のダイナミックス、経済活動状況、エネルギー利用の形態、技術開発動向、気候変動対策に乗り出すタイミング、これらの不確実性の組み合わせから、いくつもの異なった経路が発生する。

② 順調な経路と行きつ戻りつの経路(“Orderly” and “Disorderly” Pathways)

IPCCのシナリオでは「順調で秩序だった脱炭素化の経路」を描いているが、これは社会経済システムの将来変化を単純化している。対策アクションが遅れたり、国際的な連携が不十分だったりすれば「行きつ戻りつの経路」が現れる。企業が、IPCCの「順調で秩序だった経路」シナリオをリスク検討に使うのならば、ご注意願いたい。この経路は現実的な帰結を予想するために用意されたものではない。

上記のTCFDの見解を証しているのが下図である。

出所:TCFD “Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies”, October 2020

4. おわりに

シナリオプランニングの根幹の主張は、未来を正確に予測することなどできない、というものだ。だからシナリオ作品には、必ず複数のシナリオを用意して思った通りにいかない場合のリスクを明らかにしようとする。

気候変動問題の未来には、あるべき規範的シナリオが達成されない場合がありうるし、そのような望ましくない未来の出現もありうる、これが今現在のフェアな見方だろうと筆者は考える。COP国際会議での“決意表明”とは、目の前に開けた複数の未来可能性の中から、特定の未来を、ひとつ選択したということだ。

だが、この無碍に反論できない決意表明は、研究者、行政官、経営者、それぞれのプロフェッショナリズムと行動に、深甚な影響を及ぼすのだ。企業は大規模投資の検討に当たって「2030年の温室効果ガスは、2013年度比46%削減(菅前首相)」を採用すべきなのか。

改めて、未来に向かう道程には人間の意志と感情と行為が介在する。ここには本来的な不確実性が避けられない。

そこで企業側としては、「あるべき規範的シナリオ」のみを、長期ビジネス環境の前提とするのか? あるいは、「達成されないシナリオ」のロジックをも顧みておくのか? 果敢な経営者は、両方の可能性を“自分事”として熟考し、決断し、ビジネスリスクを引き受ける。

この未来の不確実性に、直接、自分で、触らなければ、課題は“他人事”のままで留まる。

注1)The Intergovernmental Panel on Climate Change

注2)IPCC AR6 Synthesis Report

注3)トレイディング用語。「確率は低いが、発生すると非常に巨大な損失をもたらすリスク」のこと。

注4)TCFDコンソーシアムのHPを参照。

注5)TCFD “Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies” October 2020

関連記事

-

また大手炭素クレジット会社の社長が逮捕されました。 気候変動ウィークリー#539 -炭素詐欺の終焉は近いのか?- ハートランド研究所 今週初め、現存する最大のカーボンオフセット/クレジット取引の新興企業のひとつであるAs

-

電力需給が逼迫している。各地の電力使用率は95%~99%という綱渡りになり、大手電力会社が新電力に卸し売りする日本卸電力取引所(JEPX)のシステム価格は、11日には200円/kWhを超えた。小売料金は20円/kWh前後

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告の「政策決定者向け要約」を見ると、北極海の氷

-

発送電分離、地域独占を柱とする電力システム改革の見直しが検討されています。6月の国会では、審議未了によって廃案になりましたが、安倍内閣は再提出の意向です。しかし、実施によって、メリットはあるのでしょうか。

-

前2回(「ごあいさつがわりに、今感じていることを」「曲解だらけの電源コスト図made by コスト等検証委員会」)にわたって、コスト等検証委員会の試算やプレゼンの図について、いろいろ問題点を指摘したが、最後に再生可能エネルギーに関連して、残る疑問を列挙しておこう。

-

ドイツがエネルギー政策を大転換 ロシアのウクライナ侵攻で https://t.co/FIKTeS5apa — ロイター (@ReutersJapan) February 28, 2022 ドイツのショルツ首相は、ロシアか

-

北朝鮮の国防委員会は2013年1月24日、国連安全保障理事会の制裁決議に反発して、米国を核兵器によって攻撃することを想定した「高い水準の核実験」を実施すると明言した。第三回目となる核実験。一体、高い水準とは何を意味するのだろうか。小型化、高濃縮ウラン、同時多数実験をキーワードに解読する。

-

水素が「筋の悪い」エネルギーであり、経済性が成立する見込みはないことは、この連載でも松田智氏が何度も説得的に述べていた。 水素は失敗すると分かっているのに… 水素先進国が直面する種々の現実的困難と対応 vs. 日本の脳天

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間