米国の気候作業部会報告を読む⑫:CO2の価格は何ドルなのか

FrankRamspott/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑪:災害のリスクは減り続けている)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、「11章 気候変動、経済、および炭素の社会的費用」について解説しよう。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

今回も要約から始めよう。やや長いのでまずその前段から。

経済学者たちは長年、気候を経済成長の比較的重要な要因とは考えてこなかった。この見解は、IPCC自身もAR5で繰り返している。主流の気候経済学は、二酸化炭素による温暖化が一部の経済的悪影響を及ぼす可能性を認めているが、その影響は過激な削減政策を正当化するほど大きくないとしている。さらに、パリ目標を大幅に上回る水準でも温暖化を「停止」または「抑制」しようとする試みは、何もしないよりも悪影響が大きいと指摘されている。2012年の影響力のある研究は、地球温暖化が貧困国における成長に悪影響を及ぼす可能性を指摘しましたが、この結果はその後、信頼性が低いと指摘されています。モデルの不確実性を十分に考慮した研究では、二酸化炭素排出が世界的な経済成長に負の影響を与える証拠は見つからなかったか、貧困国も富裕国と同様に二酸化炭素排出から便益を受ける可能性があるとされています。

CWGはこの章で多くの研究を引用しているが、そのうちの一つがノードハウスによるものだ。これについては筆者が以前詳細に解説したので以下の記事を参照されたい:

ノーベル賞を獲得したノードハウスのDICEモデル:地球温暖化の被害はCO2削減の費用を正当化するか?

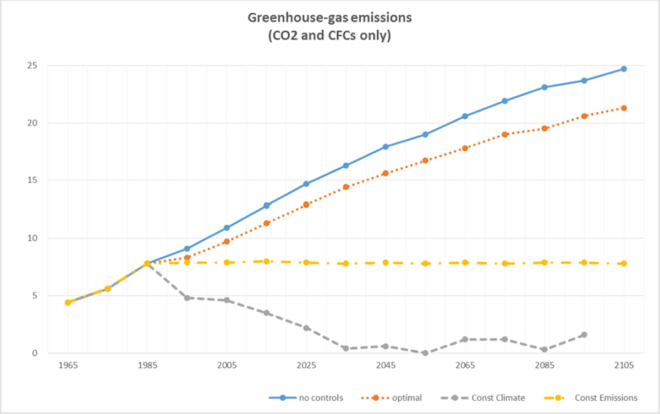

この記事中にあるグラフがその要点をよく表している(下図)

ノードハウスのモデル(DICEモデルと命名されている)では、「CO2排出削減の費用」と「CO2排出による被害」の合計金額を最小化する。そのときのCO2排出量が「最適排出量」、CO2税率が「最適税率」となる。

図で、「最適排出量(optimal)」は「CO2を全く抑制しない(no control)」にとても近くて、「大気中のCO2濃度安定化(const climate)」からかけ離れている。つまり、経済学的に最適な方法は、ほぼ何もしないことだ、したがって最適税率も低い、と言う結論であった。

その後、このような分析には多くの議論があったことを紹介した上で、CWGは、この「最適排出量は全く排出を抑制しない場合に近い」という結論は変わらない、としている。

さて、上述の「最適税率」のことを、炭素の社会的費用(Social Costs of Carbon, SCC)という。本章の後半は、これに関する議論に費やされている。要約(の後半)は、以下の通りになっている。

二酸化炭素の社会コスト(SCC)の推計は、将来の経済成長、社会経済的経路、割引率、気候変動の損害、システム応答に関して不可知なことが多いため、極めて不確実です。SCCは、気候変動の経済的または社会的影響について本質的に情報提供するものではありません。SCCとは、気候と経済に関するあらゆる仮定のネットワークをドル価値に置き換える指標です。ある仮定は高いSCCに帰結し、他の仮定は低いまたは負のSCC(つまり排出の社会的便益)に帰結します。これらの仮定の根拠は独立に確立される必要があり、その結果得られるSCCはそれらの仮定の妥当性については何ら追加の情報を提供するものではありません。「ティッピング・ポイント(転換点)」の可能性を考慮したとしても、SCC推計の大幅な見直しは正当化されません。

SCCの推計について、なぜこんなにCWGが重視するかというと、米国では政府が環境規制をする場合には費用便益分析を実施する義務があり、CO2に関する規制もその例外ではないからである。

そして、このSCCの数値は徐々に引き上げられて、バイデン政権のときにはトンCO2あたり190ドルに達し、これがCO2に関する規制強化の根拠とされてきた。これに対して、トランプ政権は、SCCの推計には不確実性が高く誤解を招くとして、大統領令でSCCの使用を廃止するに至っている。

以上の一連のSCCの利用に関する米国内の経緯についてはChatGPT(チャッピー)にまとめてもらったのでリンクを参照されたい(なおいつものことだがチャッピーは民主党寄りなのでその点には注意されたい)。

SCCの推計に不確実性が極めて大きいことについて、CWGは詳しく論じている。そもそもCO2排出によって本当に被害があるのか、どの程度あるのかということも極めて不確かであることはこの連載でも述べてきた。

CO2の施肥効果など便益もきちんと評価すべきだが、算入されていない場合が多い。CO2を減らすためにどのぐらいの費用がかかるかと言う点も極めて不確かだ。それに、そもそも遠い将来における気候変動による被害を、現時点のCO2削減費用と比べる時に、どのぐらいの割引率(金利)で評価すればよいのかといった問題もある。

こういったことを検討すると、SCCの推計値はおそらくきわめて低いないしは負であるが、いずれにせよ任意性・不確実性が大きすぎるので、規制や税などの政策の指針にするには足らない、というのがCWGの結論である。

そしてまた、CWGは、「不可逆かつ急激な変化が起きる」という「ティッピング・ポイント(転換点)」の仮説を採用したとしても、高いSCCは正当化できないとしている。

自然の気候プロセスと関連する未知の分岐臨界点が存在する可能性がありますが、この可能性はSCCに関する具体的な指針にはつながりません。また、温暖化に対する気候システムの急激な変化点の可能性は存在しますが、IPCCはほとんどのもの、特に最大のものを含む大多数に低い確率を付与しています。これらの要因を考慮しても、21世紀のSCC値の増加は僅かです。

最後に、CWGは、SCCを否定しつつも、規制を実施するにあたっては、費用便益分析をクリアすることの重要性を説いている。

SCCは幾らでも値が変わり得るので政策立案者にとっては使い物にならないという主張はますます強まっています。ケンブリッジ・エコノメトリクス(Thoung, 2017)は、SCCは不確実性が大きいため「廃止すべき」と述べています。イギリスとEUはもはや政策評価にSCCを使用することはせず、「目標と整合した」炭素価格の設定を採用しています(イギリスエネルギー安全保障・ネットゼロ省 2022、Dunne 2017)。しかしながら、SCCの推定が不確実だからと言って、他の規制手段が本質的に優れていたり効率的であるということは意味しません。他の排出規制(電気自動車の義務化、再生可能エネルギーの義務化、エネルギー効率規制、特定の家電製品の禁止など)は、主流のSCC推定値と比べてもトン当たりの削減コストがはるかに高く、費用便益分析をクリアしていないことは明らかです。

なおSCCについては筆者も記事を書いてきたので詳しくはリンクを参照されたい。

【関連記事】

・米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文

・米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)

・米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化

・米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑤:CO2はどのぐらい地球温暖化に効くのか

・米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない

・米国の気候作業部会報告を読む⑦:災害の激甚化など起きていない

・米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない

・米国の気候作業部会報告を読む⑨:それは本当にCO2のせいですか

・米国の気候作業部会報告を読む⑩:CO2で食料生産は大幅アップ

・米国の気候作業部会報告を読む⑪:災害のリスクは減り続けている

■

関連記事

-

拝啓 グーグル日本法人代表 奥山真司様 当サイトの次の記事「地球温暖化って何?」は、1月13日にグーグルから広告を配信停止されました。その理由として「信頼性がなく有害な文言」が含まれると書かれています。 その意味をグーグ

-

エネルギーで考えなければならない問題は、原子力だけではありません。温暖化、原発の安全管理、エネルギー供給体制など、さまざまな課題があります。

-

気象庁は毎年気候変動監視レポート(以下、レポート)を出している。これまでは冊子がメインだったが今年からウェブ版のみとなった。 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/inde

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR はサイトを更新しました。

-

低CO2だとされるLNGの方が石炭よりもCO2排出量が多い、と言う論文がコーネル大学のハワースらのチームから報告されて話題になっている(図1)。ここではCO2排出量は燃料の採掘から利用までの「ライフサイクル」で計算されて

-

前回、環境白書の示すデータでは、豪雨が増えているとは言えない、述べたところ、いくつかコメントがあり、データや論文も寄せられた(心より感謝します)。 その中で、「気温が上昇するほど飽和水蒸気量が増加し、そのために降水量が増

-

英国保守党のケミ・ベーデノック党首が、脱・脱炭素宣言をした。保守党のホームページに、スピーチ全文が掲載されている。 Kemi Badenoch: Net zero by 2050 “is fantasy politics

-

ろくにデータも分析せずに、温暖化のせいで大雨が激甚化していると騒ぎ立てるニュースが多いが、まじめに統計的に検定するとどうなのだろう、とずっと思っていた。 国交省の資料を見ていたら、最近の海外論文でよく使われている「Man

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間